イギリス(イングランド)の古代史をたどる

第3章 ケルトの復活とアングロ・サクソン人の時代

ケルト人の復活

4世紀後半になってローマの支配力が低下してくると、ブリテン島の北部や西部の辺境の地に追いやられていたケルト系部族が勢いをもりかえし、彼らの動きが活発になってきた。

彼らは、ローマ領内に侵入しては、ローマ人やローマ化したケルト系ブリトン人の町や大邸宅を襲撃し、掠奪してまわった。

407年にブリテン島から最後のローマ軍が撤退すると、ケルト系部族の侵入と襲撃は、いっそう激しくなった。

ブリテン島は、本来、ケルト人の地だった。しかし、彼らがローマ人から先祖の地を奪いかえしたとき、そこに訪れたものは、安息の日々ではなかった。辺境の地から戻ってきたケルト人は、同族であるローマ化したブリトン人と闘争をくりかえし、その支配地域をひろげていった。それと同時に、ローマ人がくる前と同じような部族間闘争も激しくなった。

また、この時期のブリテン島のケルト人社会に大きな影響をあたえたものに、アイルランドのケルト人であるスコット人の活発な動きがあった。彼らが西からブリテン島に侵入してきたことによって、ブリテン島のケルト人部族は大混乱し、大移動を余儀なくされたのである。まず、北のスコットランドのハイランド地方に侵入したスコット人は、そこの先住民であるピクト人と激しい闘争をくりかえした。そうするなかで、スコット人の名前を由来とするスコットランドの原形がつくられていった。

また、そのときスコット人に攻められたピクト人の一部が南下してイングランド北部に侵入すると、そこのブリトン人は、彼らに押しだされる形でイングランド中部や北ウェールズへと移動していった。

そして、北ウェールズへ移動したブリトン人は、すでにそこに侵入していたスコット人と激しい闘争をくりかえし、彼らをそこから追いだすと、その後、この地方を拠点とした強大な勢力をつくりあげていった。

一方、ウェールズ南部やデヴォン、コーンウォールに侵入したスコット人は、それらの地域のブリトン人を対岸にある大陸の半島へと追いやっていった。ちなみにその地方は、ブリテン島から追われたブリトン人が住みついたことから、その後「ブルターニュ地方」と呼ばれるようになった。

このように、この時期のブリテン島では、ケルト系民族同士の激しい闘争と大移動がくりかえされていた。

アングロ・サクソン人の侵入

辺境の地から復活してきたケルト人だったが、彼らがブリテン島の主役になったのは、つかの間だった。5世紀から6世紀にかけて、今度は大陸からアングロ・サクソン人がつぎつぎと侵入してきたからである。

アングロ・サクソン人は、ドイツ北部からユトレヒト半島にかけての地域で農業をしていた民族だったが、彼らから見ると、ブリテン島はより肥沃な土地に見えた。

彼らは、最初はブリテン島の南部や東部の沿岸部に小規模の戦闘集団で侵入し、ケルト系ブリトン人の集落を襲撃しては掠奪をくりかえしていた。

ところが、彼らはしだいに侵略の拠点を確保し、そこに出身地から仲間や家族を呼び寄せ、定住するようになった。そして、西部や北部へと、しだいにその支配地域をひろげていった。

ところで、アングロ・サクソン人は、北ドイツからスカンディナビア半島南部のバルト海沿岸を原住地とするゲルマン系民族である。

ゲルマン人のいわゆる「民族大移動(the Great Migrations)」は、375年にはじまったが、もとはと言えば、アジアから侵入してきたフン族の脅威から逃れることと、より肥沃な土地をもとめての移動だった。

ゲルマン人は、狩猟ばかりでなく農耕もおこなっていた。しかし、彼らは肥料を使っていなかったので、収穫量が減少してくると、より肥沃な土地をもとめて移動していた。彼らの移動は、ヨーロッパ中にひろがり、ローマ帝国の崩壊の要因ともなるものだった。

そのゲルマン人は、移動していったコースによって、大きく3つのグループに分けられている。原住の地から東にむかって黒海沿岸に移住した東ゲルマン人、西にむかってローマ帝国の属州ガリアに侵入した西ゲルマン人、そして原住の地にとどまった北ゲルマン人である。

ブリテン島に侵入してきたのは、西ゲルマン人のなかのサクソン人(Saxons)、アングル人(Angles)、そしてジュート人(Jutes)である。

サクソン人は、エルベ川から西の北海沿岸にかけての北ドイツ、アングル人は、エルベ川からユトレヒト半島の南半分にかけて、そしてジュート人は、ユトレヒト半島の北半分に住んでいた部族である。さらに、ブリテン島に侵入してきたゲルマン人には、いまのオランダにあたる地域のフリシア人(Frisians)も含まれていた。

サクソン人はおもに南部のエセックス、サセックス、ウェセックスに、アングル人は東部のイースト・アングリア、中部のマーシア、北部のノーサンブリアに、そしてジュート人は南東部のケント、ワイト島、ハンプシャーの一部に侵入して定住するようになった。彼らは、それぞれの地域で部族ごとに小王国をつくていった。アングル人は、故郷をからっぽにしてまで移住してきたと言われている。

ところで、サクソン人とアングル人については、言語や習慣にほとんど差がなく、同一の民族だとする見方もある。ジュート人は小さな民族で、侵入の規模も小さかったとされている。

彼らの民族的な違いはほとんどなく、一般には彼らをまとめて、アングロ・サクソン人と呼んだり、単にサクソン人と呼んだりすることもある。

アングロ・サクソン人は、ローマ時代からブリテン島に侵入していたが、それがとくに激しくなったのは、425年ごろだったとされている。

彼らの舟は、大型のものでも3、40人乗りだった。春になって北海の大時化がおさまり、穏やかな東風が吹くようになると、侵略の季節のはじまりだった。そのことから、この東風は「サクソンの風」とよばれたという。

アングロ・サクソン人は、大陸の海岸沿いにブリテン島に近づくと、その風にのって北海を渡り、ある者はブリテン島の南部を、ある者は東部を、そしてある者は北上して北部の海岸を襲撃してきた。

彼らは、鉄の鋲をうった円形の木製の楯をもち、剣や斧、槍で武装していた。首長たちは、鎖かたびらを身につけ、鼻当てのついた丸い円錐形の鉄兜をかぶっていた。

作家のローズマリー・サトクリフ(Rosemary Sutcliff)は、このアングロ・サクソン人を「シーウルフ」――海の狼――と表現した。

アングロ・サクソン人がブリテン島に大規模かつ組織的に侵入してきたのは、449年のことだった。そのときの経過が、つぎのように半ば伝説化された話として伝えられている。

ローマ軍が去ったあとの混乱期のことだった。スコットランドからはピクト人が、アイルランドからはスコット人が侵入し、ブリトン人をくりかえし襲撃してきた。

彼らの襲撃に手を焼いたブリトン人の王フォルティゲルン(Vortigern)は、ジュート人の首長ヘンギスト(Hengist)とホルサ(Horsa)の兄弟を傭兵として雇い入れ、彼らのひきいる軍隊にピクト人やスコット人の撃退にあたらせることにした。そのヘンギストらにひきいられた軍隊がやってきたのが、449年だったとされている。

しかしこれが、ブリテン島にアングロ・サクソン人が大挙して渡ってくるきっかけをつくってしまった。

ヘンギストらは、しだいに仲間や同族であるアングロ・サクソン人をつぎつぎと呼び寄せ、勢力をつけていったのだ。そして455年、彼らはついにフォルティゲルンを裏切り、反乱を起こしたのである。

ホルサはその過程で戦死したが、ヘンギストは457年にケント地方を征服してしまった。

そのあと、477年にはアェレ(AElle)、495年にはチェアディッチ(Cerdic)、501年にはポルト(Port)といった首長にひきいられたアングロ・サクソン人が、つぎつぎと襲来してきたのである。

5世紀の後半から、ブリテン島の東部や南部では、内陸部へ進出しようとするアングロ・サクソン人と、それを阻止しようとするケルト系ブリトン人とのあいだに、激しい闘争がくりひろげられたと想像されている。

イースト・アングリアの西部には、ブリトン人がアングロ・サクソン人の西進を食い止めるために築いたと考えられている土塁がいくつも連なっている。

また南部のブリトン人は、先祖の築いたヒル・フォートすなわち丘の上の砦を強化し、そこを拠点にして侵略者と戦った。

しかし、アングロ・サクソン人はしだいにブリトン人を駆逐し、その支配地域をひろげていった。そしてブリトン人は、ふたたびスコットランドやウェールズ、コーンウォールなどの辺境の地へ追いやられていった。

アングロ・サクソン人は、ブリトン人の集落やローマ化したブリトン人がつくった町やウィラをつぎつぎと掠奪し、破壊してまわった。かつて、それらの掠奪と破壊の担い手は、辺境の地から戻ってきたケルト人だったが、それがアングロ・サクソン人へと代わったのである。

しかしこの時代のことは、歴史家トレヴェリアンをして「過去は冷酷にも沈黙している」と言わしめた時代で、じつはよくわかっていない。

それというのも、この時代のことを記した信頼できる記録が、ほとんどないからである。記録がないので、闇に包まれた時代である。このことからこの時代は、英国史では「暗黒時代(the

Dark Age)」と呼ばれている。

アングロ・サクソン人は、「ルーン文字(rune)」というアルファベットをもっていた。この文字は、2、3世紀ごろに北欧で生まれた、ゲルマン人の文字で、木にナイフで刻み易くするために、ラテン語のアルファベットを簡単にしたものだという。

アングロ・サクソン人は、この文字で木や石、刀剣に名前や呪文を刻むことはあったが、彼ら自身の物語や生活については記録することがなかった。そのため、この時代の彼らの考え方や行動の仕方が、まったくわからないのである。また、アングロ・サクソン人がブリテン島をどう侵略し、ブリトン人がそれをどう迎え撃ったかのかも、まったくわからない。

しかし、闘争と破壊と殺戮のくりかえされた、まさに「暗黒時代」だったことは想像できる。

この時代のアングロ・サクソン人は、凶暴で破壊的な民族だった。彼らは、まるで自分たちよりも高度なローマ文化を破壊することに、喜びを感じているようだった。それくらい、彼らの破壊と殺戮はすさまじいものだったと想像されている。

アングロ・サクソン人の破壊と掠奪は徹底したもので、彼らの侵入によって、ブリテン島にあったローマ人の建てた建造物はことごとく破壊され、ローマ化された都市生活と社会制度などはすべてが消滅したという。

アングロ・サクソン人は、ローマ人がつくった都市にもウィラにも住もうとしなかった。彼らは森を切りひらき、そこに彼ら古来の木造の家屋をたて、集落をつくっていった。

イングランドの町や村の名前には、最後に「トン(-ton)」や「ハム(-ham)」、「リー(-ley)」がつくものが多いが、これらのところは、アングロ・サクソン人がつくった集落に起源があるとされている。そして、現在の村や町の8割以上が、アングロ・サクソン人の時代につくられたか、つくり変えられたものであるという。

第1次世界大戦のあと、何もない見渡すかぎりの麦畑から、ローマ時代の遺跡が発見されたことがあった。

見つかったきっかけは、面白いことに、地上からではなく、空からだった。麦畑を撮った航空写真に、奇妙な模様が浮かび上がっているのが見つかったのである。

その模様は、道路と住居の輪郭や間取りを描きこんだような、あたかも都市計画図のようなものだった。ところが地表には、地形の変化も何もなかった。

その後、その写真を見た考古学者が地質調査をおこなったところ、地中から、埋もれたローマ時代の道路や住居の跡が発見された。

地中に埋もれた石やレンガ、崩れた壁土、生活の跡などが麦の成長に影響をおよぼし、それが麦の背丈や葉の色のわずかな変化となって現われ、ローマ時代の道路や住居跡を浮かび上がらせていたのである。

その後、このような例がいくつも発見されたという。破壊されて見捨てられ、地上から完全に姿を消してしまったローマ人の町とウィラが、1500年以上の時を経て、空から発見されたのである。

アーサー王の物語

ローマ人の去ったあとのブリテン島は、ブリトン人やピクト人、そしてスコット人などが入り乱れて戦ったところで、破壊と殺戮のくりかえされる暗黒の時代だった。そこに、アングロ・サクソン人が侵入してきた。

そのとき、侵略者に立ち向か、この島を守ろうとした英雄たちがいた。

この時代のイングランドについて記録したものに、ギルダス(Gildas)というブリトン人の僧がラテン語で記した『ブリテン衰亡記(Le De Excidio

Britanniae)』というのもがある。6世紀前半のもので、衰亡記といわれているが、1通の長い書簡だそうだ。そこに、サクソン人と戦った英雄たちがいたことが記されている。

まず『ブリテン衰亡記』には、

「サクソン人にたいして、ローマ系ブリトン人のアンブロシウス・アウレリアヌスがブリトン人を指揮して戦い、一時は優位に立ったことがあった。その後、サクソン人との戦いは一進一退となったが、最後はバドニクスの丘の戦いでブリトン人がサクソン人に勝利し、大敗北を喫したサクソン人は、その後、44年間以上、攻めてくることはなかった」

と記されている。

侵略者と戦った英雄の1人は、アンブロシウス・アウレリアヌス(Ambrosius Aurelianus)だった。彼はローマの名門貴族の出身で、最後までブリテン島にとどまって侵略者と戦った、実在した人物だったと言われている。

問題は、そのあとの「バドニクスの丘の戦い」を指揮し、ブリトン人に勝利をもたらした英雄は、いったい誰だったのか、ということである。

その前に、バドニクスの丘の戦いについて整理しておくことにする。

「バドニクスの丘(Mons Badonicus)」は、英語では「バドンの丘(Mount Badon)」となる。ここでの戦いは、ギルダスの記録では485年ごろとなっているが、8、9世紀に編纂されたという『ウェールズ年代記(Annales

Cambriae)』では518年となっていて、正確な年代は特定されていない。おそらく、5世紀の終わりごろから6世紀の初めのころと推定されている。

また戦いのあった場所は、ウィルトシャーのスィンドン(Swindon)の近くの丘陵地帯だったとみられているが、これも正確には特定されていない。

イングランドの南部のチルターン丘陵(Chiltern Hills)から西へ突き出たオックスフォードシャーからバークシャー、ウィルトシャーにまたがるマールバラ丘陵(Marlborough

Downs)には、ケルト時代のヒル・フォート――丘の砦――が数多く残されているところである。

丘陵地帯の北側の縁にそって、オックスフォードシャー側にはアフィントン城(Uffington Castle)、ウィルトシャーに入るとリディントン城(Liddington

Castle)、バーベリー城(Barbury Castle)、オールドベリー城(Oldbury Castle)と連なっている。

丘陵地帯の北は「白馬の谷(Vale of White Horse)」となり、アフィントン城のそばには、有名な地上絵「アフィントンのホワイト・ホース」がある。南にはピウジー谷(Vale

of Pewsey)があり、その先にはソールズベリー平原(Salisbury Plain)がひろがっている。

バドンの丘の戦いがあったところは、丘陵地帯のほぼ中央にあるベイドン(Baydon)という村のあたりか、丘陵地帯の北西の端、スィンドンに近いバドベリー(Badbury)という村にあるリディントン城だったとも考えられている。

『ブリテン衰亡記』にある、ブリトン人とサクソン人との一大決戦だったバドンの丘の戦いは、アンブロシウスがブリトン人を指揮していた時代のあとのことである。そのとき、戦いを指揮していたブリトン人がいたはずであるが、ギルダスはその指揮官についてはまったく記していない。

しかし、その戦いを指揮してブリトン人に勝利をもたらしたであろう英雄は、やがて1人の伝説の王となった。アーサー王(King Arthur)である。

はたして、伝説の英雄アーサー王は実在したのか。

偉大な戦士としての「アーサー」という名前が最初にでてくるのは、600年ごろにアネイリン(Aneirin)というウェールズの詩人が、戦いに敗れたブリトン人戦士のために捧げた挽歌だという。その詩のなかでに、サクソン人との戦いで倒れたブリトン人戦士を、「ブリトン人の偉大な戦士アーサー」を引き合いにだして讃えているところがある。

このことから、6世紀末には「偉大な戦士アーサーがいた」と信じられていたことになる。

ところが、この詩の現存するもっとも古い写本は13世紀のもので、「戦士アーサー」についての記述が、作詩された当時からあったものであるとする証拠にはならないという。つまり、13世紀の写本時に、そのころすでにあった「伝説の王アーサー」のことが書き加えられた可能性があり、「6世紀末に戦士アーサーが実在した」とする証拠にはならないのである。

つぎに、ブリトン人の戦士アーサーの名がでてくる最初の文献とされているものに、8、9世紀に編纂されたという前出の『ウェールズ年代記』がある。

そこにはアーサーについての記述が2ヵ所あり、その1つには、

「紀元518年にバドンの戦いがあり、アーサーが3日3晩、十字架を背負って戦い、ブリトン人が勝利した」

とある。これによれば、バドンの戦いとアーサーがつながり、彼は実在した戦士ということになる。

ところが、これについても、年代記の編纂時に、その時代にあった伝説の英雄アーサーのことが付け加えられたとも考えられ、5、6世紀にアーサーという英雄が実在したことを証明する記録にはならないのである。

この年代記は、キリスト生誕の年を基準とした西暦で記されたものではないので、年代についても議論があるという。

もう1つ、アーサーの名がでてくる文献に、8世紀後半から9世紀前半に生きた僧ネンニウス(Nennius)が書いたという『ブリトン人の歴史(Historia

Brittonum)』がある。

これによると、

「サクソン人と戦うアーサーという英雄がいて、彼は戦いの指揮官で、ブリトン人の王たちとも戦うことがった。しかし、彼自身は王ではなかった。サクソン人を相手に12回、戦い、最後のバドンの丘の戦いでサクソン人に大打撃をあたえた。彼は1度の攻撃で960人の敵を倒した」

とある。

これによれば、アーサーは戦いの指揮官ではあったが、王ではなかったということになる。

もっとも、この『ブリトン人の歴史』の作者と書かれた正確な年代については、議論があるという。また内容にも、アーサーについての誇張した記述や摩訶不思議な話などの記述もあり、この文献は、歴史の資料としてあつかうには問題があるとされている。

いずれにしても、5、6世紀にブリトン人を導いてサクソン人と戦った英雄が実在したはずであるが、それが「アーサーという王だった」という同時代の記録はないのである。

アーサーという偉大な戦士、英雄の話を伝える文献は、いずれも後世になってからのものであり、その時代に語られていた伝説が、史実として付け加えられた可能性が否定できないのである。

それでも、伝説の王が生まれるには十分だった。

ブリトン人の英雄アーサー王が登場してくるのは、1136年から38年に、ジェフリー・オヴ・モンマス(Geofrey of Monmoth)によって書かれた『ブリテン王列伝(Historia

Regum Britanniae)』である。モンマスは、アーサー王についての伝説や逸話を集めてまとめた、最初の作家である。

その『ブリテン王列伝』によると、アーサーは15歳でブリトンの王となり、サクソン人やピクト人、スコット人との戦いで、ブリトン人を勝利にみちびいたことになっている。

そして彼は、「カリバーン(caliburn)」という勝利をもたらす魔力を秘めた剣をたずさえていた。後世の作家は、この剣に「エクスカリバー(Excalibur)」という、より幻想的な響きのする名前をあたえた。

『ブリテン王列伝』では、アーサー王は、そのあとアイルランド、アイスランド、オークニー諸島、ノルウェー、大陸のゴール(ガリア)地方を征服してゆく。

その後、アーサーは甥のモードレッド(Mordred)の裏切りにあい、2人は戦場で対決することになる。そして、アーサーはモードレッドを倒すものの、彼自身も瀕死の重傷を負ってしまう。そこで、彼は王位を従兄弟のコンスタンティンに譲ると、遥か西方のアヴァロン島に運ばれ、そこで傷が癒えるまで休んだ――というのである。

このようにモンマスは、あたかもアーサー王が実在した王だったかのように、壮大な虚構の歴史を作りあげた。

モンマスのアーサー王の物語は、その後、大陸にも伝わり、フランスやドイツの詩人や作家によって、つぎつぎと話が付け加えられていった。円卓の騎士や騎士ランスロットの物語、聖杯の物語などがそれである。そして15世紀後半に、サー・トマス・マロリー(Sir

Thomas Malory)によって、壮大な騎士物語『アーサー王の死(Le Morte d'Artur)』として集大成された。

トマス・マロリーなる人物についてはよくわかっていないが、彼は『アーサー王の死』を、獄中でつづったという。彼の著したものは、1484年から1485年にかけて、イギリスで最初の印刷業者とされるウィリアム・キャクストン(William

Caxton)によって印刷され、出版された。これによってアーサー王の物語は、中世の華麗な騎士物語として定着するようになったのである。

アーサー王伝説は、コーンウォールからイングランドの南西部、ウェールズ、さらにスコットランドの低地地方にもある。ヨークにも、アーサー王がいたという伝説がある。

アーサーなる王は、各地で侵略者と戦い、サクソン人やスコット人、ピクト人を追ってハドリアヌスの長城を越え、スコットランドのチェヴィオット丘陵の先まで攻め入ったこともあった――と伝えられている。

これらのことから、アーサー王のモデルとなった英雄は、ひとりではなく、各地に伝承されていた戦いの英雄が、アーサーというひとりの理想化された王の姿となって生まれ変わったものだ――とも言われている。そして、ブリトン人の英雄は伝説の王アーサーとなり、イングランドが危機に瀕したとき彼の名を呼べば、彼は深い眠りからさめて助けにきてくれる――と言い伝えられるようになったのである。

コーンウォールには多くのアーサー王伝説がある。ノルマン王朝の時代の1113年に、この地方にフランスの僧の一団がやってきて、この地方のアーサー王伝説を聞かされたことがあった。すると、彼らがその話をばかにして大笑いしたので、これに怒った地元民に捕らえられて懲らしめられた――という話も伝わっている。

ノルマン征服でイングランドにやってきたフランス人は、かつてのサクソン人と同じように、イングランドの人間にとっては侵略者だった。コーンウォールの人たちは、いつかアーサー王が現れて侵略者フランス人を追い払ってくれるだろうと信じていた。やはりアーサー王は、イングランド人の永遠の英雄なのである。

キャメロット城の伝説

サマーセットのドーセットとの州境に近いサウス・カドベリー(South Cadbury)に、イングランドの歴史で、もっとも幻想的で謎を秘めている古代の砦跡がある。アーサー王のキャメロット城のモデルとされている「カドベリー城(Cadbury

Castle)」である。

この城は、鉄器時代のケルト人がイングランド南部の各地に数多く築いていったヒル・フォートの1つである。2重の土塁と壕がめぐらされており、防御柵でかこまれていたという丘の頂は、広さが約7ヘクタールもある。

この砦は、クラウデイウス帝のブリタニア遠征のときに、将軍ウェスパニアヌスのローマ軍に攻撃されて陥落したとも、女王ボアディケアの反乱のときに、総督スエトニウス・パウリヌスのローマ軍によって破壊されたとも言われている。

その後のローマ時代には放棄されていたが、ローマ人が去ってあとに、ブリトン人がアングロ・サクソン人の侵略や部族間抗争にそなえて、ふたたび砦として使用していたとされている。

カドベリー城を再建したのは、この地方で力のあったブリトン人の王だったと想像されている。砦跡からは、サクソン人から奪い取ったとみられる、初期サクソン時代の装飾品が数多く発掘されているからである。

そこで、もしアーサー王物語にでてくるキャメロット城のモデルとなるものがあったとしたら、地理的位置や規模からみて、このカドベリー城がそれにもっともふさわしい――ということになっている。この地域の人々は、「アーサー王はいまも丘の下に眠っており、イングランドが危機にさらされたときに目を覚ます」と信じているという。

キャメロット城にふさわしいとされているところには、このほかにも数ヵ所ある。エセックスのコルチェスター、コーンウォールのキャメルフォード(Camelford)、ハンプシャーのウィンチェスター(Winchester)、ウェールズのカエレオン(Caerleon)などである。

もっともアーサー王のキャメロット城は、12世紀のフランスの作家クレティアン・ドゥ・トロワ(Chretien de Troyes)の『アーサー王の物語』にでてくる宮殿であり、フィクションの世界のものである。実在したものではない。ところが、いつのまにか物語があたかも史実であったかのように誤解され、各地に「アーサー王のキャメロット城はここにあったにちがいない」という伝説が定着しているのである。

伝説をもとにしてジェフリー・オヴ・モンマスがつくりあげた壮大な虚構の歴史は、いつしか史実と錯覚され、そこからまた、伝説が生まれていった。伝説は伝説をよび、いつのまにか歴史にもぐりこみ、史実として誤解されている。

同じことが、アーサー王が埋葬されたという場所についても言える。アーサー王は物語の世界の人物であるのに、王妃のグウィネヴィアとともに、サマーセットのグラストンベリー修道院に埋葬された、というのである。

熱狂的なアーサー王ファンは、往々にしてアーサー王を実在した王とし、いつのまにか物語と史実を混同してゆく。そして、物語のなかのことを、あたかも史実だったかのように思い込み、考古学や歴史の議論までも巻き込み、ファンタジーの世界へと迷い込む。

そうなると、「アーサー王のもっていた十字架」や「彼の遺骨」が発見された――というような話まで飛びだしてきて、大まじめに議論されるのである。当然、歴史家はやってはいけないことである。

しかし、これも歴史の世界を逍遥する楽しさで、歴史にロマンをもとめる愛好家の特権なのかもしれない。源義経が奥州へ逃れたあとに大陸へ渡り、ジンギス・ハーンになった――という話とどこかつうじるところがある。それも義経伝説は史実の延長線上にある。ところがアーサー王伝説は、伝説があたかも史実であったかのように逆転していて、そこからまた伝説が生まれているのである。気をつけていないと、いつの間にか、こちらもそれに巻き込まれて、混乱していることになる。

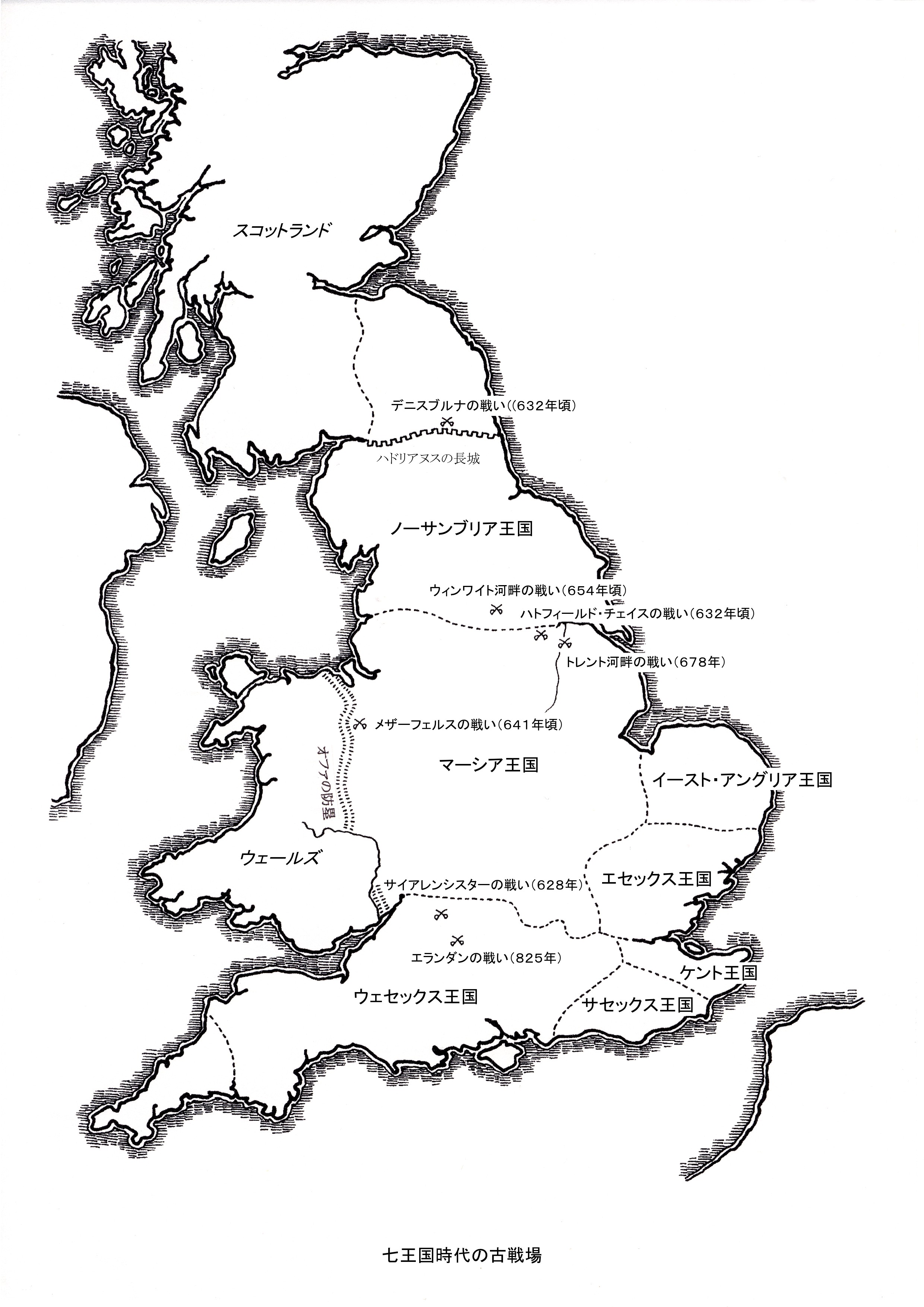

イングランドの七王国

ブリトン人はバドンの丘の戦いでアングロ・サクソン人に勝利したが、それは、ギルダスが簡単に記したようなものではなかった。6世紀初めごろのブリトン人の反撃は、ブリテン島全域においてアングロ・サクソン人の進出を食い止め、さらに一部では、彼らを大陸に追い返すほどの勢いがあったという。バドンの丘の戦いは、ブリトン人の大反撃を象徴した1つの戦いにすぎなかったのである。

ブリトン人は、バドンの丘の戦いでアングロ・サクソン人を撃退したが、彼らに平和が訪れたのは、つかの間だった。外敵の脅威がなくなると、ブリトン人はふたたび内部抗争をはじめたからである。その結果、人心は荒廃し、部族国家は弱体化していった。

そこにつけ入るかのように、6世紀半ばになると、ふたたびアングロ・サクソン人が攻勢にでてきた。

彼らは、552年の「ソールズベリーの戦い(theBattle of Salisbury)」、577年の「ディラムの戦い(the Battle

of Dyrham バースの北約12キロメートルのところ)」、613年から616年ころの「チェスターの戦い(the Battle of Chester)」などの一連の戦いで、ブリトン人を破り、その支配地域をひろげていった。そして、イングランドのほぼ全域で攻勢にでると、ブリトン人をケルト系辺境地域と呼ばれるようになるコーンウォールやウェールズ、スコットランドへと駆逐していった。

アングロ・サクソン人の首長と戦士団は、各地に拠点を確保すると、ふたたび同族の農民たちを呼び寄せるようになった。こうして各地に、部族を単位としたおびただしい数の勢力が生まれていった。それらの勢力は、ブリトン人との戦いやサクソン人同士との対立抗争をくりかえし、離合集散しながら、いくつかの王国にまとまっていった。

一般には、7世紀ごろからイングランドの原形となる7つの王国が成立し、「七王国(Heptarchy)」の時代になったと言われている。しかし、これは必ずしも正確ではない。それというのも、強力な王国のまわりにはそれに従属する弱小王国がいくつもあり、7世紀にはまだ大小20近い王国があったとされているからである。

これらの王国は存立が不安定で、その数はつねに変動していた。それが8世紀、9世紀となるにつれて、7つの王国にまとまっていったと考えられている。すなわち、イングランド南東部のケント(Kent)、サセックス(Sussex)、エセックス(Essex)、東部のイースト・アングリア(East

Anglia)、北部のノーサンブリア(Northumbria)、中部のマーシア(Mercia)、そして南西部のウェセックス(Wessex)――の諸王国である。

これらの王国は、ほかの王国の上に立って宗主権をにぎる「ブレトワルダ(bretwalda)」――覇王――の座をめぐって、激しい闘争をくりかえした。

8世紀前半のイングランドの修道士ベーダ(Beda 673?‐735)が著わした『アングル人の教会史(Historia Ecclesiastica

gentis Anglorum)』には、第1の覇王から第7の覇王までが、つぎつぎと現れては消えてゆく、諸王国の盛衰の物語が記されている。

ところでこの時代については、戦いがあった年代や場所の名前が資料によって異なり、かならずしも統一されていないところがある。

それはともかく、最初の覇王として登場してくるのは、5世紀末のサセックスの王アェレ(AElle)である。ついで6世紀の後半に、ウェセックスの王ツェアウリン(Ceawlin 在位560‐591)が第2の覇王となった。しかし、この2人は半伝説的な王とされている。

3番目の覇王となったのは、ケントの王エゼルベルフト(AEthrlberth 在位560ころ‐616)である。

ケント王国は、597年に修道士アウグスティヌス(Augstinus)によって新たにローマ・カトリックがもたらされたところである。

エゼルベルフトは、大陸のフランク王国から迎えた王妃ベルタ(Berta)の影響もあって、キリスト教に改宗した、アングロ・サクソン人の最初の王として知られている。彼の時代、ケント王国は大いに繁栄したが、彼の死後は急速に衰退し、7世紀にはウェセックス王国に、8世紀にはマーシア王国に従属するようになった。

4番目の覇王となったのは、イースト・アングリアの王レドワルド(Readwald 在位?‐624または625)である。彼は、ノーサンブリア王国を討って、この国に隆盛をもたらした王である。

その富と権力を象徴するものが、1939年にサフォークのサットン・フーで発掘されている。「サットン・フーの舟塚(Sutton Hoo Ship

Burial)」と呼ばれている舟葬の遺跡である。

舟葬は、中世初期の北欧でおこなわれていた習慣である。発掘されたときの鉄の鋲の配置などから舟の形を復元すると、長さが89フィート(約27メートル)、最大幅が14フィート(約4・3メートル)の、中央に船室をもつ櫂舟になったという。

舟からは、金・銀それにガーネットで装飾された鉄の兜や、黄金のバックル、そのほか多数の武器や食器、装身具などが発掘された。その豪華さから、イースト・アングリアの王族を埋葬したものとみられている。

また、発掘された金貨から推定すると、この舟塚の年代は630年以前ということになり、埋葬された人物の第1の候補として考えられているのが、レドワルドなのである。

ところでこの舟塚からは、遺骨のようなものは発掘されおらず、実際に王を埋葬した墳墓だったのか、それとも空塚といわれる記念塚のようなものだったのかで、意見が分かれている。

イースト・アングリアは、7世紀後半からは勢いを失い、その後、マーシア王国やウェセックス王国に従属するようになった。

第5の覇王となったのは、ノーサンブリアの王エドウィン(Edwin 在位616‐632ないし633)である。

ハンバー川からイングランド北東部に侵入したアングロ・サクソン人は、6世紀にヨークを中心としたデイアラ王国(Deira)を、そこからさらに北へむかった勢力は、6世紀半ばにスコットランドに近いバムバラ(Bamburgh)を中心としたバーニシア王国(Bernicia)をつくっていった。

6世紀後半、バーニシアの王エゼルフリッド(AEthelfrid 在位592ごろ‐617)は、周辺のブリトン人の小王国を撃破すると、同族である南の隣国デイアラ王国を征服しようと攻め込んできた。

そのためデイアラの王族だったエドウィンは、一時、イースト・アングリアに逃れていたことがあった。その後、彼は、そこのレドワルド王の支援をうけて逆襲に転じ、エゼルフリッドを討つことができた。そしてバーニシアを併合し、ノーサンブリア王国をうちたてたのである。

エドウィンは、ノーサンブリア王国で最初にキリスト教に改宗した王だったが、勇猛果敢な王でもあった。

この時代は、諸王国が入り乱れて覇権を競いあっていたときだったが、エドウィンはイースト・アングリアに逃れていたときに、ウェセックスの王から刺客を送られたことがあった。そのことからエドウィンは、のちに宗主権下においていたマーシア王国を縦断すると、ウェセックス王国まで攻め込んで報復したという。またエドウィンは、北ウェールズのグウィネッズ王国(Gwynedd)まで支配していた。ベーダは、「たとえひとりの女が幼児をつれて全国を旅しようとも、危害を加えられることはなかった」とエドウィンの力を讃えている。

ところが7世紀前半、イングランド中部に、マーシア王国が突如として台頭してきた。

マーシアは628年の「サイアレンシスターの戦い(the Battle of Cirencester)」でウェセックスを破り、これを従属させた。その後、マーシアの王となったペンダ(Penda 在位632ごろ‐654ないし655)は、ノーサンブリアの王たちと激しい覇権争いをくりひろげた。

632年ないし633年、ペンダはグウィネッズの王カドワロン(Cadwallon 在位625‐633)と同盟関係をむすぶと、ノーサンブリアに攻め込んでいった。そして、ヨークの南南東40キロメートルのところであった「ハトフィールド・チェイスの戦い(the

Battle of Hatfield Chase)」――ヒースフィールドの戦いとも呼ばれる――でノーサンブリア軍を撃破し、エドウィンを倒したのである。そのあと、勢いにのったペンダとカドワロンは、ヨークを攻撃した。その結果、ノーサンブリア王国は、ふたたびバーニシアとデイアラに分裂してしまった。

しかし同年に、かつてエドウィンに追われて北に逃れていたバーニシアの王族オズワルド(Oswald 在位633‐641ないし642)が、ハドリアヌスの長城の北であった「デニスブルナの戦い(the

Battle of Denisesburna)」――ヘヴンフィールドの戦いとも呼ばれる――でカドワロンを討ち、ノーサンブリアはふたたび統一されることになった。

そして、オズワルドが第6の覇王となったのである。

ところがオズワルドは、641年ないし642年、マーシアのペンダにシュルーズベリーの北西オズウェストリー(Oswestry)近くであった「メザーフェルスの戦い(the

Battle of Maserferth)」――マースフェルトの戦いやメイサーフィールドの戦いとも呼ばれることがある――で敗死てしまった。その結果、ノーサンブリアはふたたび分裂したのである。

そして、バーニシアではオズワルドの弟オズウィ(Oswy 在位641‐670)が、デイアラでは旧王族のオズウィン(Oswin 在位644‐651)が王となった。

651年、バーニシアの王オズウィは、デイアラの併合を目論み、これを攻撃してきた。

そのときデイアラでは、王のオズウィンが家臣の裏切りにあって殺害されるという事件が起こっていた。そしてデイアラは、オズワルドの子エゼルワルド(AEthelwald 在位651‐654)を国王に擁立すると、ペンダの支援を求めてその宗主権下に入ったのである。

つまりエゼルワルドは、叔父オズウィの脅威から逃れるために、父オズワルドの仇であるマーシアの王ペンダの力を頼らざるを得なかったのである。

エゼルワルドに支援を求められたペンダは、イースト・アングリアの王エゼルヘレ(AEthelhere 在位654‐655)と北ウェールズのグウィネッズの王カドワラダ(Cadwaladr 在位633‐664)――彼はオズワルドに討たれたカドワロンの子である――と連合し、オズウィを討とうとした。

連合軍に攻撃されたオズウィは、一度は敗れて北に敗走したが、すぐに反撃に転じてきた。

そして654年ないし655年に、リーズ近郊であった「ウィンワイド河畔の戦い(the Battle of R. Winwaed)」で逆に連合軍を撃破し、ペンダとエゼルヘレを討ったのである。

こうして、オズウィは強敵ペンダを倒すと、ノーサンブリアをみたび統一し、第7の覇王となったのである。

これらのノーサンブリア王国をめぐる戦いと、ノーサンブリアの王たちとマーシアの王ペンダとの戦いをみると、この時代の覇権争いと王国の存亡をかけた戦いが、いかに激しいものだったかがうかがえるのである。

オズウィが覇王となった時代は、イングランドのキリスト教が統一された時代である。

ローマ人によってブリテン島に最初に広められたキリスト教は、彼らが去ってアングロ・サクソン人が侵略してきたとき、急速に衰退していった。そして、ウェールズでかろうじて生き延びていた。

その後、キリスト教は、スコットランドの西の小島にあるアイオナ修道院(Iona Abbey)の布教活動によって、6世紀半ばに復活し、そのあと、アイルランドやスコットランド、そしてイングランドへとひろがっていった。

ところがそのキリスト教は、長いあいだローマとの交流が途絶えていたために、ケルト的は要素が加わり、変質したものになっていた。

そして597年に修道士アウグスティヌスによるローマ・カトリックの再布教がはじまると、イングランドには二つの流れのキリスト教が存在することになった。それぞれの流れには、教義・祭儀・習慣にちがいがあり、それが原因となった対立と紛争が絶えず、政治的にも社会的にも混乱をまねいていた。

そこで第7の覇王となったオズウィは、664年、ヨークシャー北東部、北海に面する断崖の上に立つウィットビー修道院(Whitby Abbey)に司教たちをあつめ、宗教会議をひらいた。「ウィットビーの教会会議(the

Synod of Whitby)」である。この会議で、アイオナ修道院の教えはしりぞけられ、新たにもたらされたローマ・カトリックが、ノーサンブリア王国の公的な宗教となった。そしてその後は、全イングランドが新しいローマ・カトリックで統一されるようになったのである。

オズウィのあとを継いだ王エグフリッド(Egfrid 在位670‐685)は、678年の「トレントの戦い(the Battle 0f R. Trent)」でマーシア王に敗れてからは、ハンバー川以南の覇権を失ってしまった。そしてノーサンブリア王国は、軍事的にはしだいに衰退していった。

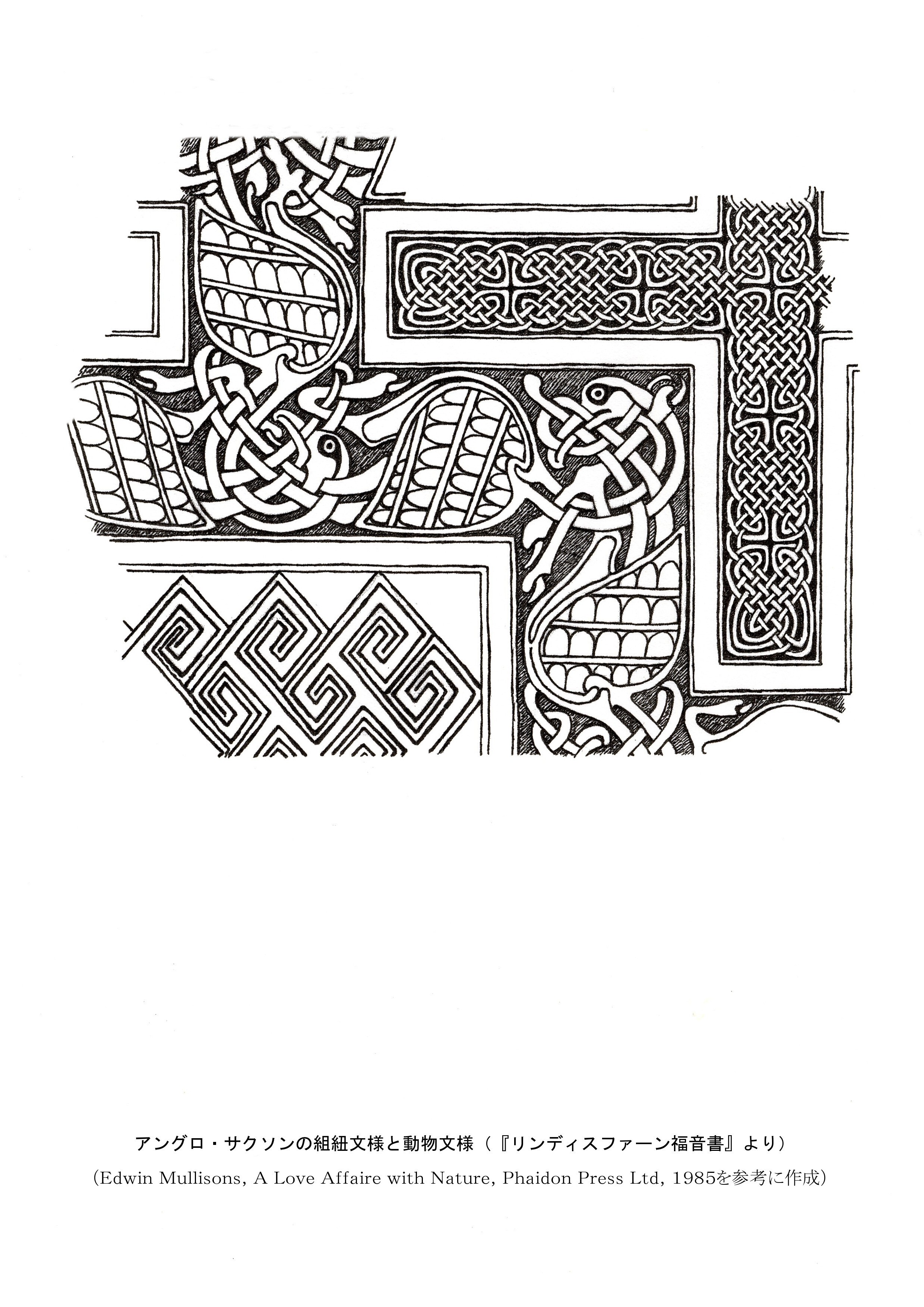

しかし7、8世紀のノーサンブリアは、ノーサンブリア・ルネッサンスと言われるほど、文化活動が盛んなところだった。

リンディスファーン修道院(Lindisfarne Abbey)やジャロウ修道院(Jarrow Abbey)を中心に、多くの学者や学徒があつまり、古典や神学の研究に、詩や彩色写本の作成といった文化活動が盛んにおこなわれていた。

なかでも700年ごろの作とされる彩色写本『リンディスファーン福音書(Lindisfarne Gospels)』は、ケルトの渦巻文様や組紐文様、そして組紐文様からアングロ・サクソン人が発展させた動物文様(zoomorphic

pattern)などの、独特の複雑な文様と装飾文字を色あざやかに伝えるもので、中世初期の最高傑作といわれている。

また、一生をジャロウ修道院ですごしたというベーダが著わした『アングル人の教会史』は、この時代の文化活動の頂点をなすものであるという。彼はこの教会史をとおして、アングロ・サクソン人に、アングル人すなわちイングランド人として統一した民族意識を芽生えさせたと言われている。

ベーダの弟子でノーサンブリア出身の修道士エグバート(Egbert)は、教会運営にすぐれた手腕を発揮し、735年にはヨークにカンタベリーから独立した大司教区をもうけ、みずからその大司教となった。

さらに彼の弟子アルクィン(Alcuin 735‐804)は、神学者として名をはせ、彼の講義を受けるために、ヨーロッパ中から学徒が集まるほどだった。のちにアルクィンは、フランク王国のカール大帝に招かれて大陸へ渡り、アーヘンで宮廷神学校を開き、そこの校長になったという。

このように7、8世紀のノーサンブリアは、宗教を中心とした文化活動の中心地だったのである。

話をもとに戻すと、8世紀にはイングランドの覇権は、マーシア王国に移っていた。

このマーシア王国は、7世紀の前半のペンダ王の時代に、突如として強大な国として台頭してきた。この王国は、イングランド中部に定着した多くの勢力が統合されて生まれたと考えられている。

マーシア王ペンダは、ハンバー川以南の覇権を確立し、ノーサンブリアと幾度となく死闘をくりかえした王だった。ところが彼は、ベーダが数えるところの覇王には入っていない。

ペンダは、キリスト教を迫害したわけではなかったが、改宗せず最後まで異教徒のままだった。そのためベーダは、彼をキリスト教的価値観からみた覇王としては認めなかったのかもしれない。

ペンダは、戦いつづけた強力な王のイメージがあるが、マーシアには大王の名にふさわしいもう1人の王がいる。オファ2世(Offa II 在位757‐796)である。

彼は、婚姻関係をとおしてウェセックを、武力でケントとエセックスを手に入れると、ハンバー川以南のすべての王国に君臨した王だった。彼はみずから「全イングランドの王(King

of All England)」と名のり、大陸のフランク王国との活発な交易を促進するほどだった。彼の時代に、ロンドンは商業都市としておおいに発展したという。

オファ2世は、アングロ・サクソン人の王として歴史に2つの不滅の記念碑を残した。

1つは「オファの防塁(Offa's Dyke)」である。彼は、アングロ・サクソン人の住むイングランドとケルト人の住むウェールズとの境界線を、セヴァーン川(R. Severn)とディー川(R. Dee)の河口をむすぶ線とさだめ、そこに土塁と壕で防塁を築いていったのである。

境界線の全長は、約240キロメートルである。セヴァーン川の河口からヘレフォードの西約10キロメートルのところのブリッジ・ソラーズ(Bridge

Sollers)の村までは、ワイ川(R. Wye)を濠として利用し、一部には川のイングランド側に土塁を築いた。そして、ブリッジ・ソラーズから先のディー川の河口までは、丘をこえ谷をこえて壕が掘られ、土塁が築かれた。壕の幅は30フィート(約9メートル)で、土塁は、高さが10フィート(約3メートル)で幅が30フィートのものだった。

ディー川の河口付近には、700年ごろにつくられた「ウォッツの土塁(Wat's Dyke)」というものがあるが、オファの防塁はそれにつながっている。

現在では途切れているところもあるが、オファの防塁は、総延長が120マイル(約192キロメートル)にもおよんでいる。土塁と壕の防塁とはいえ、長さとしてはハドリアヌスの長城をはるかにしのぐものである。その巨大な土木工事を、オファ王はやってのけるほどの権力と財力をもっていたのである。

オファ王が残したもう1つの記念すべきものは、銀貨である。大きさといい重さといい手ごろで、オファ王の銀貨は、このあと600年間、イングランドの硬貨の標準になったという。

さらにオファ王は、現存はしていないが、法典も制定したといわれている。こうしてみると、彼は武力にたよっただけでなく、よほどの統治能力をそなえた、偉大な王だったと思える。

彼はベーダの時代よりもあとの王であるから、当然、ベーダの数えるところの覇王には入っていない。しかしその後の年代記でも、オファ王は覇王から外されている。

ペンダ王といいオファ王といい、どうもマーシアの王は、覇王という見方では低く評価されているようである。

9世紀になると、イングランドの覇権はウェセックス王国へと移っていった。

9世紀末にアルフレッド大王が編纂した『アングロ・サクソン年代記(the Anglo-Saxon Chronicle)』では、ウェセックスの王エグバート(Egbert 在位802‐839)が、ベーダにならって、第8の覇王とされている。彼は、ウェセックスの半伝説的な始祖であるチェアディッチ(Cerdic 5世紀後半‐6世紀前半)の王家の流れをくんでいるとされている。

そのエグバートは、王となる前に、国内の権力闘争に敗れ、一時、ケントに逃れていたことがあった。彼はそこからさらにマーシアのオファ王にも追われ、大陸のフランク王国に亡命していたことがあった。

オファ王の死後、エグバートはウェセックスに戻り、802年に王位につくことができた。そして、彼は国内の勢力をまとめて国力をたくわえると、その後、周辺国の征服にのりだしていった。

825年、エグバートはコーンウォールを征服すると、つぎにその矛先ををマーシアむけた。そして、この年の「エランダンの戦い(the Battle

of Ellanmdune)」――スィンドンの郊外で現在のロウトン(Wroughton)――で、ついにマーシア軍を打ち破ったのである。

さらにエグバートは、ケント、サセックス、エセックス、イースト・アングリアの諸王国をも服従させ、ハンバー川以南の覇権をにぎっていった。

829年、彼はノーサンブリアに侵攻し、戦わずしてこれを服従させると、そのあとウェールズを攻め、そこも支配下におくようになった。

こうして、エグバートはイングランドの覇権を確立し、ついに王のなかの王「オーヴァーロード(overlord)」となったのである。

このあとのイングランドの覇権は、ほかの王国に移ることはなかった。形の上では、ウェセックスの王エグバートがイングランドを統一したことになる。

だが、彼はウェセックスが諸王国のなかで最強国であることを武力で示しただけであって、ほかの王国を実効支配しているわけではなかった。これまでの覇王と同様、名目上のものにすぎなかった。

イングランドが実質的に統一されるのは、まだ100年以上も先のことである。それまでイングランドは、新たな侵略者との戦いを克服しなければならなかった。

しかし、このウェセックス王家からイングランドを統一する真の王が生まれることになる。そのことから見れば、エグバートは現代につづくイングランド王室の始祖であり、イギリス王室の家系図は、彼からはじまっているのである。