ターナーの歩いた道

千葉 茂著『ヨークシャーの丘からイングランドを眺めれば』より

目 次

ターナーの国イギリス

ターナーと水彩画

ターナーとヨークシャー

マーラムの断崖

ゴアデイルの峡谷

ハードロウの滝

ターナーが水彩画から得たもの

同時代のイギリス貴族の好み

ターナーの絵画的傾向

黄金の光――ペトワ―ス・ハウスのターナー

ターナーの光と影

挿画 : 千葉 茂

ターナーの国イギリス

ヨークシャーの丘陵地帯は、イングランドでは比較的変化に富んでいる地域で、渓谷や滝などの地誌的な名所が多い。それに加えてこの地域には、中世の城や修道院の廃墟が点在する。これらは、画家にとっては格好の題材となる。

ジョセフ・マロ―ド・ウィリアム・ターナー(Joseph Mallord William Turner)も、そんなヨークシャーの風景に魅せられた画家のひとりである。

ターナーは、その生涯の大半を旅に過ごしたと言われるほど、よく旅にでかけていた。ヨークシャーを中心としたイングランド北部もたびたび訪れ、膨大な量のスケッチを残している。そして、かれが後半生に到達した、まばゆいばかりの光にあふれる黄金色の風景画は、これらのスケッチから生まれたものだったのである。

はじめてターナーの絵を知ったのは、たぶん、中学校の美術の教科書でだったと思う。そこに、ターナーの代表作としてかならずでてくる『雨・蒸気・速力(Rain,

Steam and Speed)』という絵がのっていた。雨で煙る高架橋の上を、蒸気機関車にひかれた列車がばく進してくるところを描いたものである。

つぎにターナーで思い出すことは、夏目漱石の『坊っちゃん』のなかにでてくる「教頭の赤シャツ」と「画学教師の野だ」が話しているところである。

「・・・「あの松を見給へ、幹が真直ぐで、上が傘の様に開いてターナーの畫にありさうだね」と赤シャツが野だに云うと、野だは「全くターナーですね。どうもあの曲がり具合ったらありませんね。ターナーそっくりですよ」と心得顔である。ターナーとは何の事だか知らないが、聞かないでも困らない事だから黙っていた。・・・すると野だが、どうです教頭、是からあの島をターナー島と名づけ様ぢゃありませんかと、余計な発議をした。・・・」

ターナーの絵が好きか嫌いかと問われれば、好きなほうに入る。しかしかれの絵には、好きになれないものもある。

イギリスでは、ターナーの油絵や水彩画、銅板画の複製を、あちこちで見かけることがあった。ホテルなどには、かならずと言っていいほど、かれの複製画が飾ってあった。

ヨークやハロゲイトの裏通りにある古書店をのぞくと、ターナーの時代(19世紀前半)の銅板画が手に入った。

また、貴族の館であるカントリー・ハウスなどを訪れると、かれの油絵や水彩画のオリジナル作品を見かけることもある。そのたびに「ここはターナーの国なのだ」とあらためて思うことがあった。かれは19世紀以来、イギリスで、もっとも人気のある国民的風景画家なのである。

ターナーは1775年、ロンドンの理髪師の息子として生まれた。子供のころから非凡な絵の才能を発揮し、父親は息子の描いた絵を店の窓に飾って売っていたという。

ターナーは、14歳でロイヤル・アカデミー、すなわち王立美術院の付属学校への入学を許され、翌年には、早くもアカデミー展への初出品をはたしていた。

そして、24歳のときにアカデミーの準会員となり、27歳の異例の若さで正会員となった。かれの1歳下で、イギリスを代表するもうひとりの風景画家ジョン・コンスタブル(John

Constable)が、53歳で正会員になったのとは対照的である。

その後も、ターナーのアカデミーにおける地位は順調だった。32歳で遠近法の教授となり、その職には31年間もとどまったという。

もっとも、かれは講義には不熱心で、アカデミーを権威ある作品陳列場、商談の場所と見ていたところがあったとも言われている。

70歳のときには、一時的とはいえ、アカデミーの会長代理をつとめたこともあった。

これらの経歴からみても、ターナーは19世紀前半に活躍したイギリスの大画家と言えるのである。

ターナーと水彩画

18世紀から19世紀にかけて、イギリスでは、17世紀のクロード・ロラン(Claude Lorraine)やニコロ・プーサン(Nicolas

Poussin)などによる、自然を理想的な美しさに描いた古典的な風景画がもてはやされていた。ふたりとも、イタリアで絵画を学びそこで活躍したフランス人の画家である。

その一方で、イギリスにはポール・サンドビー(Paul Sandby)やトマス・モルトン(Thomas Molton)、ジョン・ロバート・カズンズ(John

Robert Cozens)、ジョン・セル・コットマン(John Sell Cotman)、トマス・ガーティン(Thomas Girtin)などといった、一群のすぐれた水彩画家たちがいて、かれらによる風景画が独自の発展をとげていた。

ターナーも油彩画を描く一方で、これらの水彩画家の仲間入りをしていた。かれは、アカデミーに入学したときからトマス・モルトンに水彩画を学び、その後は、カズンズやサンドビーの絵からも水彩画の手法を吸収していったと言われている。

ターナーは1791年、16歳のときから、ウェールズやイングランドの各地を旅行し、数多くのスケッチや水彩画を残すようになった。

このころのイギリスでは、各地の古代遺跡や、中世の城や修道院の廃墟、さらに景勝地などを紹介した水彩画や銅板がが普及していた。これらの絵は、ほとんどが名所図絵的なもので、芸術性は低かったが、一般市民には非常に人気のあるものだった。

ターナーも、神話や歴史を題材にした油彩の大作をアカデミー展に出品する一方で、このような銅板画の下絵や水彩画をせっせと描いていた。

ターナーとヨークシャー

ターナーはよく旅行にでかけ、おびただしい数のスケッチや水彩画を残した。

かれが生涯に残した作品の数は、油絵は、未完成作も含めて541点である。その半数は歴史や神話などをテーマとした古典的な絵で、残りが風景画である。

それが水彩画になると、その数は1,578点もあり、鉛筆や水彩によるスケッチは、未完成のものまで含めると、1万9,000点以上あると言われている。

ターナーがイングランド北部をはじめて旅行したのは、1797年、22歳のときだった。ヘアウッド・ハウスのラセルズ子爵エドワード・ラセルズの招きによるものである。

ヘアウッド・ハウスは、リーズの北、ハロゲイトとのちょうど中間のところにある、ヘアウッド伯爵のカントリー・ハウスである。

ラセルズ子爵は、初代ヘアウッド伯の長男で、いわゆる「芸術を愛する貴族」だった。絵画・陶器・家具のコレクターで、すでに同時代のイギリスの画家の絵を数多く所有し、芸術家のパトロン的存在だった。

子爵がターナーを招いたのは、画家のジョン・ポッパー(John Hopper)やトマス・ガ―ティンらから、若くして風景画家としての頭角を現わしてきたターナーの評判をきき、かれに館の絵を描かせるためだった。

ターナーはこの機会を利用し、イングランド北部を旅行してまわった。まず、ヨークシャーから北のノーサンバランドへ、そこからは西へとむかい、湖水地方、ランカシャーへとまわった。そして、各地の城や修道院の廃墟、地誌的な名所などをスケッチした。

1801年、かれは2回目のイングランド北部への旅行にでかけた。そして、ヨークシャーでは前回に行けなかったところをまわり、そのあとスコットランドにまで足をのばした。

1802年、ターナーははじめて大陸を旅行し、フランスとスイスをまわって、アルプスの風景を目にするという経験をした。そこでかれが見たものは、起伏の乏しいイングランドでは想像もできないほどの景観だった。そしてアルプスの険しい山容と深い谷は、ターナーのその後の絵作りにも、大きく影響することになった。

1810年代からターナーは、毎年のようにイングランド北部を旅行し、各地をスケッチしてまわるようになった。

ターナーの研究者デイヴィット・ヒルは、1816年にターナーが歩いたコースを、1976年から7年間の歳月をかけて同月同日に訪れるという試みをおこなっている。そして、実景とターナーが描いたスケッチを比較して、『ターナーの足跡をたどる(In

Tuner's Footsteps)』という本にまとめている。

この本のページをめくり、見覚えのあるヨークシャーの風景が、いくつもターナーの手によってスケッチされていることを知った。マーラムの断崖、ゴアデイルの峡谷、キルンズィーの断崖、ハードロウの滝、エイスガースの滝などである。さらに、ボルトン城、リッチモンド城、バーナード城、イーズビーのセント・アガサズ修道院、エッグルストン修道院などの廃墟である。

これらのところは、いずれもヨークシャーを代表する景勝地や廃墟である。ターナーが歩いたとは知らずに訪れたところもあれば、何度も車で通りすぎただけのところや、まだ行っていないところもあった。そして、ターナーが描いた風景のなかを、あらためて歩いてみたいと思うところもあった。

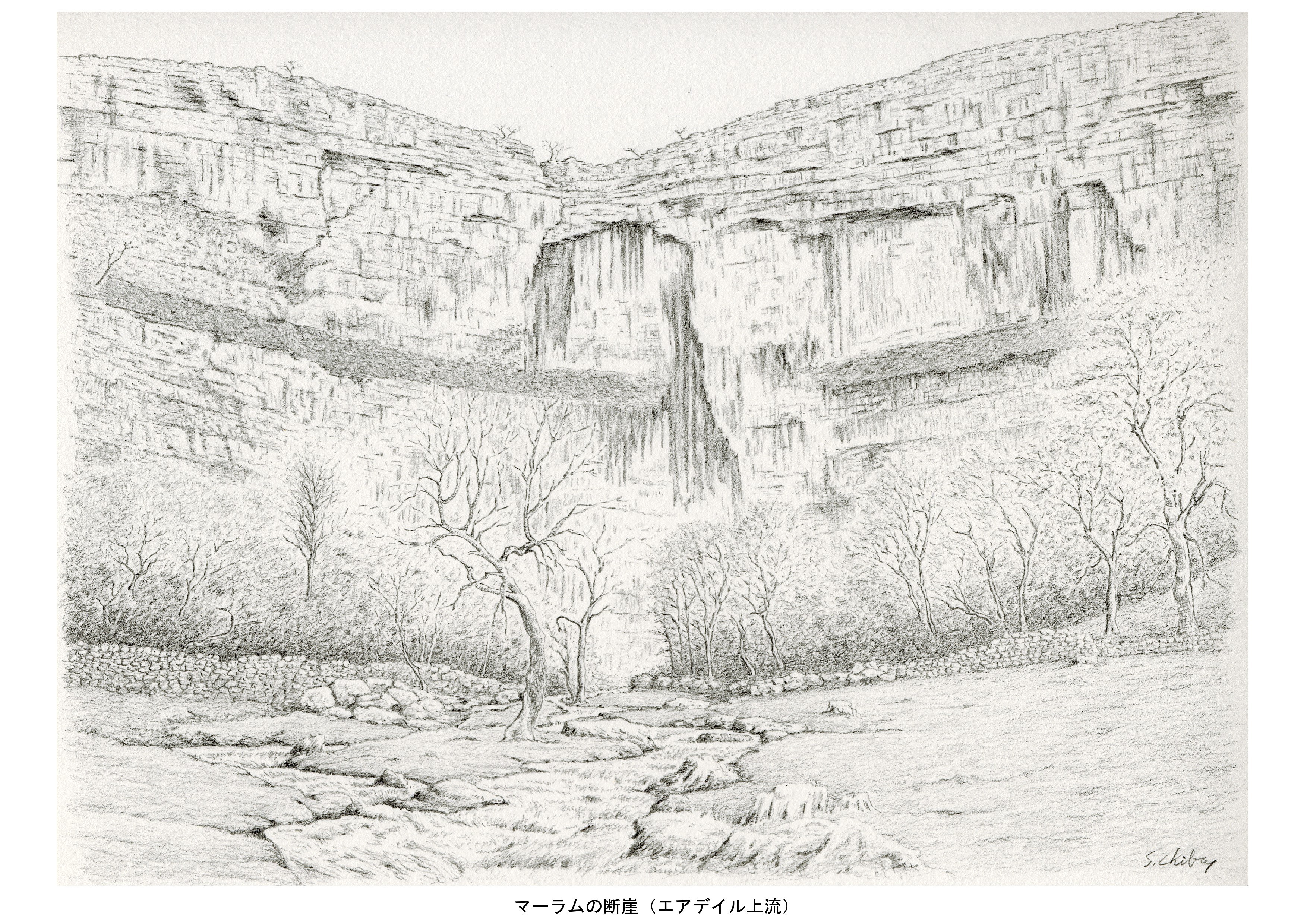

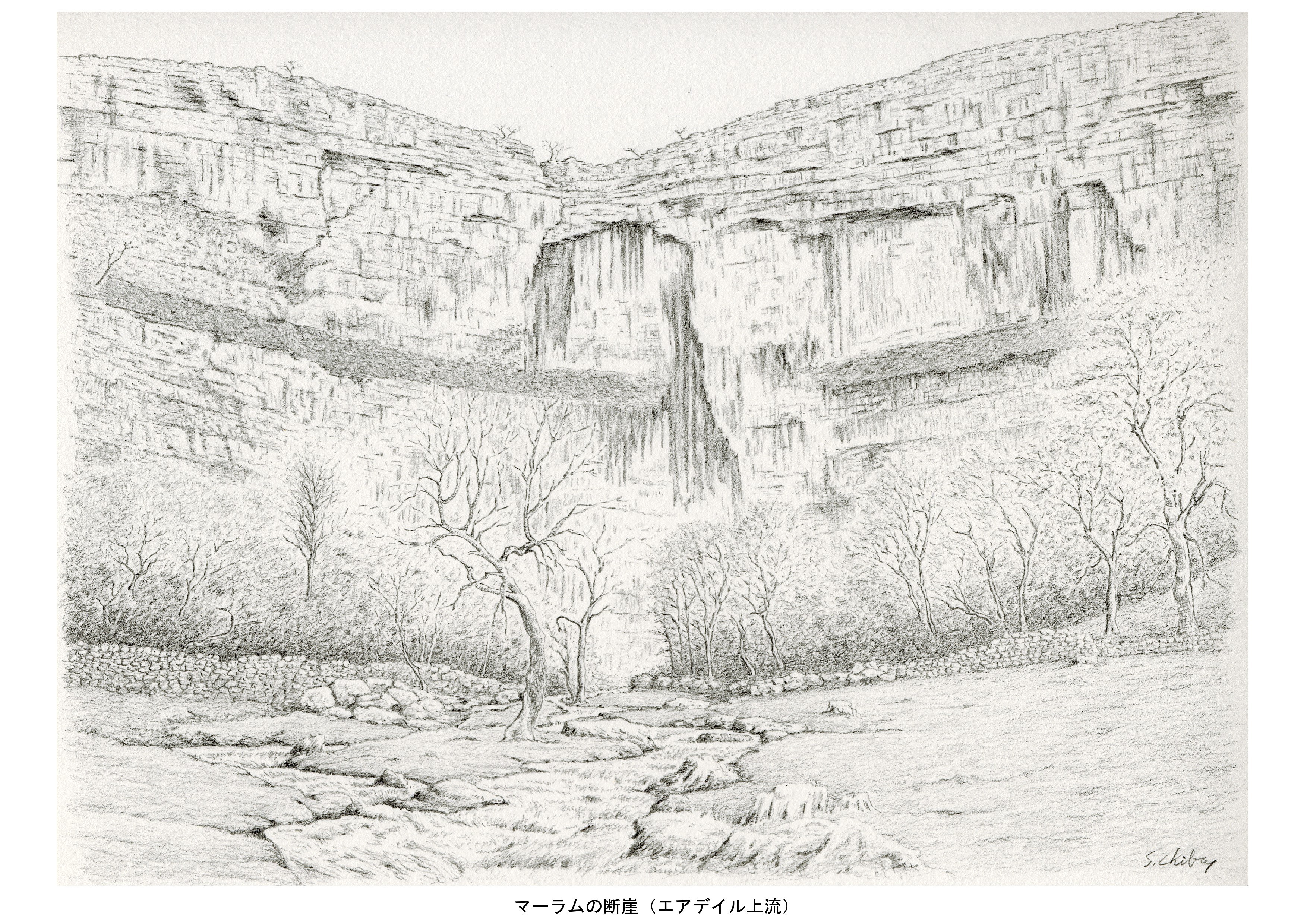

マーラムの断崖

エア川の源流の一つに、マーラム渓流がある。

その渓流がはじまるところに、マーラム・コウブという、高さが300フィート(約90メートル)の垂直に切り立った断崖がある。そこは、太古の時代には滝だったが、その後、川が上流で伏流水となったために、涸れ滝となったところである。断崖は、幅が300メートルほどもあり、大きな円弧状をしている。その形状から――湾や入り江を意味する言葉であるが――コウブと呼ばれている。

断崖の足もとからは伏流水が湧き、それがマーラム渓流となって流れでている。

このあたりの地層は石灰岩質で、マーラムの断崖に陽光があたると、数キロ先からも白く輝いて見えることがある。

ターナーは1797年と1809年の夏の2回、ここを訪れている。そして2回とも雨にあったという。

1809年にマーラムの村外れから見た断崖を描いたものに、『マーラムの断崖』という水彩画がある。画面のなか中央よりの奥に、断崖が白く輝いている。その足もとから、マーラム渓流が蛇行しながら手前へと流れてくる。画面の前面では、ふたりの牧童に追われた牛と羊の群れが水を飲んでいる。画面の左半分の中景から遠景にかけては、通り雨で翳っている。右半分には日がさし、そこに虹がでている。

ターナーの絵では、奥行きが垂直方向に置きかえられて強調されているが、かれがここを訪れたときから200年近くたったいまも、同じ光景が見られる。マーラム渓流のほとりでは、いまでも羊がのんびりと草を食んでいる。まるで時が止まっていたかのようである。

この絵にある通り雨と虹は、いかにも作り物のように思われがちであるが、ヨークシャーの丘陵地帯ならばよくあることである。日が照っていると思っていても、すぐに雨がやってくる。そして、いつのまにか雨が上がり、また日がさしだす。雨が通りすぎていったほうに目をやると、すうっと虹がでているのである。

このような虹を見ていると、ワーズワースの虹の詩を思いだす。ピクチャレスク――絵のような――といわれる風景は、現実に存在することもある。ここはペナイン山脈のいちばん奥深いところ。ワーズワースの世界、湖水地方は、すぐそこである。

マーラムの断崖を西側の斜面から迂回して登ると、太古の時代の滝の岩頭に立つことができる。

かつて川底だったところは、石灰岩が浸食されて、大きな裂け目がモザイクの目のように走っている。このような浸食地形は、石畳のように見えることから、「ペイヴメント」と呼ばれている。

ひとつのペイヴメント――敷石――の大きさは、数十センチから1メートルくらいである。裂け目の幅は10センチから20センチくらいで、なんなく跨いで歩けるが、底が見えないくらい深いところもある。岩頭に近づくと、裂け目のあいだから、断崖の下が見える。柵があるわけでもない。強風にでもあおられたら、かつての滝壺に真っ逆さまである。

しかし、断崖の上からの眺めはすばらしい。眼下からは、南へとゆるやかにマーラム谷が広がり、典型的なヨークシャーの風景を一望のもとに楽しむことができる。

ここを訪れたのは12月の末だったが、谷はまだ青々とした草におおわれ、羊が点々としていた。羊の食べる芝草は、冬でも完全には枯れないのである。

ドライ・ストーン・ウォールとオークやシカモアの木立は、独特の模様を描きながら、どこまでもつづいている。風の吹き抜ける丘の頂は、褐色に煙っている。夏の盛りであれば、一面、ヒースの花でワイン・レッドに染まるはずだ。

かつての川底を1・5キロメートルほどさかのぼると、マーラム・ターンという小さな湖にでる。マーラム渓流の水源になっているところで、面積が60ヘクタールの小さな湖である。ターナーはそこのスケッチも残している。

そこで、マーラム・ターンまで行ってみることにした。湖のほとりには19世紀に建てられたハンティング・ロッジがあり、そこまで行けば、紅茶とスコーンのリフレッシュメントにありつけるはずだ。

ところが、歩きだしてからまもなくすると、雲行きが怪しくなり、凍るような北風が真正面から吹きつけてきた。そして、マーラム・ターンが見えるところまできたときには、雪まじりの雨となった。

ターナーが歩いたときも――それは夏だったが――ひどい雨だったというが、まわりは石灰岩がごろごろと露出した、まるで賽の河原のような荒涼とした風景だった。道は、あるようでないようなものだった。人っ子ひとり歩いていなかった。暗くなるにはまだ早かったが、雲は低く垂れこめ、見通しも悪くなってきた。冷たい雨粒は、容赦なく顔を打ってきた。

ハンティング・ロッジは湖の向こう側にかすんで見えていたが、帰り道が気になり、そこまで行くのはあきらめることにした。

歩いてきた道を引きかえし、マーラムの断崖の下にたどり着いたころには、雪まじりの雨もすっかりあがり、薄日がさしていた。虹はでていなかったが、たしかにターナーの絵のなかを歩いてきたような気がした。

ゴアデイルの峡谷

マーラムの村から東へ20キロメートルほど行ったところに、「ゴアデイル・スカー」という峡谷がある。ここでもターナーはスケッチを残している。

「スカー」の本来の意味は「傷」である。峡谷や岩山が崩れた崖は、大地に刻まれた傷である。そこから、イングランド北部では、そのような地形を「スカー」と呼ぶことがある。

ゴアデイルの峡谷は、石灰岩の丘をゴアデイル渓流が――といっても小川のようなものであるが――奥へ奥へと浸食していってできたものである。峡谷は、入口では幅が100メートルほどだろうか、それが狭まり、曲がりくねりながら丘に食い込んでいる。

峡谷の両側の断崖の高さは、240フィート(約70メートル)である。そして峡谷の中央を、渓流が流れてくる。それを峡谷の奥へとたどって行くと、峡谷の幅は10メートルほどに狭まり、大岩がかさなるあいだから、水が滝となって流れでている。渓流は、その先をなおも浸食しつづけている。しかし、そこをたどるには、沢登りの装備でもしていないかぎり困難である。

ターナーは1809年と1816年の2回、ここを訪ねている。

1809年のときのスケッチは失われているが、1816年に描かれたスケッチが何枚か残っている。しかしターナーは、このゴアデイルの峡谷を、完成した水彩画や油絵にはしなかった。

それというのも、このゴアデイル峡谷は、ターナーと同時代の画家ジェイムズ・ウォード(James Ward)によって、すでに描かれていたからである。そればかりかその作品は、ウォードの代表作とされるほどの傑作だったのである。

ジェイムズ・ウォードは、1811年にここを訪れてスケッチを残し、それをもとにして、1813年ごろから同じ構図の油絵を何枚か制作している。

1枚は、ブラッドフォードのカートライト記念ホールにあるもので、40号くらいの大きさの作品である。

もう1枚は、ロンドンのテート・ギャラリーにある。縦が3・3メートル、横が4・2メートルもある大作で、1815年のアカデミー展に出品したものである。

これらの絵は、そそり立つ断崖でかこまれた谷間で、牛や鹿が草を食んでいるところを描いたものである。画面中央の奥、峡谷がいちだんと狭まったところの中段から、水が滝となって流れでている。断崖の上の空には、まっ黒な雲が渦まいている。嵐が近づいているのである。動物たちはその気配を感じ、断崖でかこまれた峡谷の奥に避難してきたのだろう。「峡谷」といい「嵐」といい、ロマン派が好む題材である。

ターナーが1816年に訪れたときに描いたスケッチは、ウォードの絵とまったく同じ構図である。それというのも、ゴアデイル峡谷の地形的な特徴を描こうとすると、ほかには構図のとりようがないからである。

ターナーは、絵を縦長にしようと横長にしようと、ウォードとまったく同じ絵を描くわけにはいかなかったのだろう。それでかれは、ここを油彩画にするのをあきらめたのかもしれない。

ゴアデイルの峡谷は、地誌的風景としてはマーラムの断崖、以上に迫力がある。構図のとり方は限定されても、絵にしやすいところがある。ウォードの作品を見たとき、ターナーはさぞかし悔しかったことだろう。

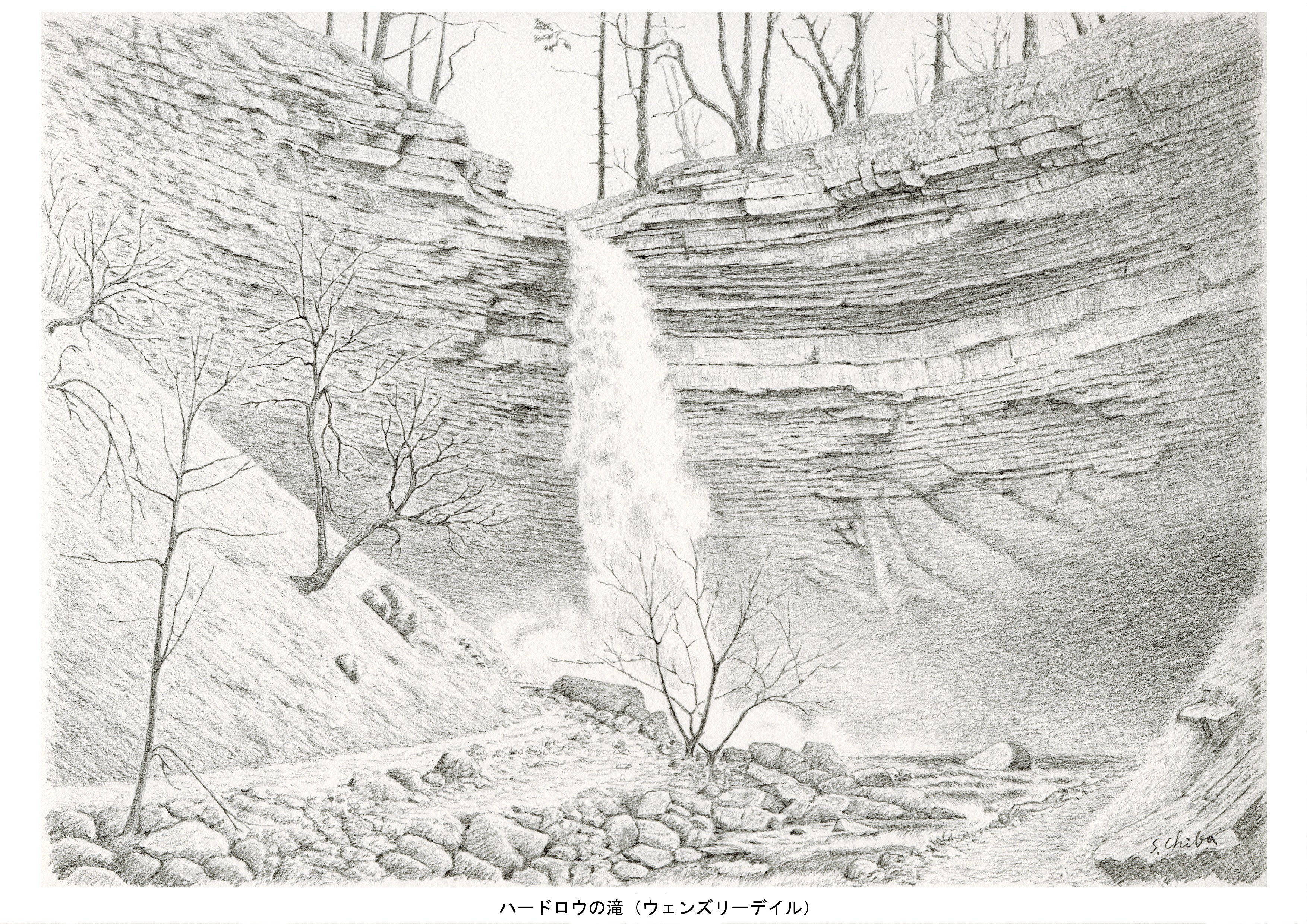

ハードロウの滝

ターナーの描いたヨークシャーのスケッチを見ていると、かれの風景画の描き方には、二種類の方法があることに気がついた。ひとつは実景を忠実にスケッチした描き方で、もうひとつは実景の特徴を誇張した描き方である。

風景の特徴を誇張して描いたスケッチは、おそらく銅板画や油絵の下絵とすることを念頭に置いたものだろう。そのため、風景がより劇的でロマンティックになるように絵を作っている。垂直方向をのばし、水平方向を圧縮して描くのである。こうすることによって、平坦で退屈なイングランドの風景も、アルプスの風景かと思うほどの劇的な絵になるのである。

その典型的な例が、『ハードロウの滝(Hardraw Fall)』という絵である。ターナーが描いた、ヨークシャーの自然を紹介した地誌的風景画としては、もっとも有名で迫力のある絵である。

ところで余談になるが、ターナーが絵のタイトルにしている滝の呼び名とスペルは古いもので、現在は「ハードロウ・フォース(Hardrow Force)」となっている。

ハードロウの滝は、ウェンズリーデイルの上流の村ハードロウにある。

日本のような険しい山が少ないイングランドでは、滝も少ない。また滝といっても、ただの川の段差のようなものであったり、水が階段状に流れている程度のものであったりする。水煙をもうもうとたて、轟音をひびかせて垂直に流れ落ちる滝はめずらしい。

そんななかで、落差100フィート(約30メートル)のハードロウの滝は、イングランドで最大の滝である。

たしかに、ターナーの手になる水彩画や銅版画を見ると、日光の華厳の滝(落差97メートル)か、那智勝浦の那智の滝(落差133メートル)にも比肩するほどの壮大な滝である。

ターナーは、この滝を1816年にスケッチし、水彩画で一度、完成させたあと、1818年に銅版画にしている。

そこで、この滝をぜひ見てみたいものだと、出かけていったことがある。

ハードロウの村は、家が数軒ならんでいるだけの、集落のようなところだった。それでも「グリーン・ドラゴン・イン」という小さなホテルがあった。宿屋といったほうがふさわしい――イギリスの田舎に行けばどこにでもあるような、部屋が数えるほどしかない――小さなホテルである。ハードロウの滝は、このホテルの奥にある。

ターナーは1816年の7月28日にここに来ている。グリーン・ドラゴン・インは当時からあったというが、かれはここには泊まっていない。

村とホテルのようすは、当時とほとんど変わっていないという。イギリスではよくあること、百年や二百年たっても村や家並みがまったく変わってないことがあるのである。

滝を見にゆくには、このホテルの木戸口のようなところを通らなければならない。滝はこのホテルの所有地にでもあるのだろう、そのところで、50ペンス(1985年当時で約120円)かそこいらの「入場料」を払った記憶がある。

木戸口をぬけると、ホテルの裏へとつづく道がある。その道は、すぐに狭い一本の山道となる。しばらく歩いていゆくと、右側には山の斜面が迫り、左側は谷となってくる。この谷の上流にハードロウの滝があるのだと、期待感が高まってくる。

なおも山道をあるいてゆくと、やがて滝の音が聞こえてきた。その音は、道が谷にそって左に曲がったところで、急に大きくなった。すると、正面に滝が見えた。ハードロウの滝である。

「あっ」と思った瞬間、つぎに「あれっ」と思った。

それまで頭に思い描いていたハードロウの滝は、ターナーの銅版画にある大瀑布だった。ところが目の前に現われた滝は、華厳の滝でもなければ、那智の滝でもなかった。「落差100フィートのイングランド最大の滝」は、ターナーの手にかかると、いつのまにか「落差100メートルの大瀑布」になっていた。そのため、高さが30メートルの滝が出現したときには、十数メートルくらいの高さにしか見えなかった。

ここを訪れたのは3月の終わりのころで、雪解けの季節だった。水量がそろそろ最大となる時期をむかえていた。それでも滝の幅は、3、4メートルだった。

ターナーの絵からイメージしていた滝と実物の「落差」は大きかった。完全にターナーに騙されていたのである。

ハードロウの滝はウア川の支流にあり、滝は、幅が4、50メートルほどの馬蹄形に削られた空間の奥にある。滝口は、幅が3、4メートル程度。滝をかこむ崖の高さは、30メートルから40メートルである。崖には、板状節理の層が、水平方向に何本も走っている。崖の上には木立が見えるが、それほど大きくないので、うっそうとした深山といった感じはない。ところが、この風景がターナーの手にかかると、一変するのである。

ターナーはまず、立っている位置から滝までの距離を、数倍にのばして奥行きをだす。

それから、滝の両側の崖を拡大し、谷におおいかぶさるようにする。そして、崖にある板状節理の岩の凹凸は誇張されて、いくつのも襞をもつ巨大な岩盤となってせりだす。

ターナーの水彩スケッチで滝口の上の木立か雲を描いたと思われる絵具のシミのようなものは、見えるはずもない、滝の上流に連なる山塊と化する。こうなると、見る者の立っている位置は、空中に浮上する。

右側の崖越しにさす太陽の光は、左側の谷の斜面を照らし、日陰となった右側は、闇の空間へと沈み込む。そこを水煙が埋める。

日のあたる左側の斜面では、2頭の牛が草を食んでいる。そこから斜面にそって、視点は下の川のほうへと導かれる。すると、そのあたりには数頭の羊がいる。流れに沿って視点が手前に導かれると、そこにまた牛がいる。そこから、視点は川の右側の斜面へと導かれてゆく。そこには、ドライ・ストーン・ウォールに腰をかけた少女がいる。すこし離れたところには、籠とミルク缶らしきものがある。乳搾りの少女が、ひと休みでもしているのだろう。

つぎに視点は、少女から右側の斜面のおおいかぶさる絶壁へと導かれる。するとそこに、絶壁に手をかけ、足もとを確かめるようにして歩いてくる男がいるのに気がつく。滝を見にいった帰りの旅人だろうか。

道は、その男が歩いてきた急斜面の先のほうに、滝のほうへとつづいている。それをたどってゆくと、滝壺のの手前に、ふたりの人物らしき白点がみとめられる。ひとりは岩の上にすわっているように見え、もうひとりは立っているようだ。ふたりは、何かを話しながら滝壺を見ている。

そのふたりの先は、もうもうとした水煙でけむっている。近くであれば、すさまじい音をたてて水が流れ落ちているにちがいない。

しかし、この絵のなかで見る者が立っているところまでは、それも聞こえない。それほど静かな絵である。滝の水は、音もなく水煙のなかに吸い込まれてゆく。その静けさが、かえって滝のスケールを大きく膨らませている。

ターナーの誇張した空間と光、巧みに配された動物や人物の点景によって、落差30メートルのどうってことのない滝が、いつしか華厳の滝をしのぐ大瀑布となる。そして、ヨークシャーの風景が、アルプスかどこかの雄大な山岳風景となるのである。

ターナーは、1816年のヨークシャー旅行のスケッチをもとに、銅版画の下絵として一連の水彩画を完成させている。そのなかに、『マーリック修道院(Merrick

Abbey)』(正確にはMarrick Priory)や『リッチモンド城と町(Richmond Castle and Town)のように、実景をより劇的に誇張した絵がいくつかある。『ハードロウの滝』は、そのなかでも最たるものである。

ところが、同じシリーズの水彩画でも、写実的でほとんど誇張のない、素朴でおだやかな絵もある。ここに、ターナーのロマン主義的傾向と自然主義的傾向の共存が見てとれる。

ハードロウの滝を訪れたのは3月だったが、まわりはまだ冬景色で、滝を訪れる者は、ほかにだれもいなかった。

滝からの帰りに、ホテルの売店をのぞいてみた。『ハードロウの滝』の複製画か、なにかターナーと関連したものがないかと期待したが、なにもなかった。

そのかわり、陶器でできた緑色の小さな竜の置物を売っていた。幸福を呼ぶ「ハッピー・ドラゴン」だという。この竜は、むかし滝に住んでいたという伝説の竜で、ホテルの名前の由来にもなっているものである。竜の置物は、地元の工芸家の手によるものだというが、子供が粘土細工で作ったような、なんとも稚拙なものだった。それでも5、6ポンド(1,200〜1,300円)もしたような記憶がある。

ターナーが水彩画から得たもの

ターナーが旅行中に鉛筆で描いたスケッチは、じつに自然で写実的である。

ところが、水彩スケッチで、カラー・スタディーという色合わせのための水彩習作となると、風景は曖昧模糊となり、晩年の抽象的風景画を思わせるものになる。

制作年代については諸説あってはっきりしないが、1835年ごろから50年ごろのあいだの作とされる油絵に、『ノラム城、日の出(Norham Castle,

Sunrise)』というものがある。1830年代後半からターナーが描くようになった、光と色彩による抽象化した風景画で、そのなかでも、もっとも美しい作品のひとつと言われているものである。

描かれている物も色彩も、ほとんど抽象的である。美術評論家ケネス・クラークは、『風景画論(Landscape in Art 佐々木英也訳、岩崎出版社)』のなかで、「なぜかはっきり説明できないが、自然の形状や色彩を綿密に描写した初期の作品よりも自然の感情をいきいきと伝えてくれる」と評している。ターナーは、このキャンバス上の油絵具にで微妙な色あいに表現する技術を秘密にしていて、だれにも明かさなかったという。

ところが、この水彩画によって抽象的に描かれた風景画は、水彩スケッチでは、1810年代後半にすでに現われていた。

ターナーが1797年と1799年にヨークシャーを旅行したときの水彩画は、やや重い感じの自然主義的な絵となっている。それが、1816年の旅行とそれ以降の水彩スケッチでは、まさに色彩による抽象画的風景画と変わっているのである。

『キルンズィーの断崖とコニストーン(Kilnsey Crag and Conistone)』や『リッチモンド橋と城(Richmond Bridge

and Castle)』、『セント・アガサズ修道院(St Agatha's Abbey)』、そして『バーナード城(Barnard Castle)』などの水彩スケッチや水彩習作は、後年の抽象的風景画を予感させるような、まばゆいばかりの光に満ちている。

山や川、木は、輪郭もなく、ただ朦朧とした色彩の面となり、空にとけこむ。絵具のかすれたところは、そのまま山肌や茂みとなる。それは、印象派を先取りしたような、光の満ちあふれた絵である。

1830年代以降の輪郭のはっきりしない抽象的な油絵の原点は、こうした自由な水彩スケッチから生まれたものなのだろう。鉛筆で描いたスケッチがじつに写実的であるのとは、対照的である。

同時代のイギリス貴族の好み

ターナーの生きた18世紀終わりから19世紀前半の時代、芸術の中心地フランスは、革命とそれにつづく恐怖政治、ナポレオンの台頭と帝政、王制の復活、ふたたび共和制と帝政へ――と、はげしく揺れ動いた時代だった。

絵画の世界では、ダヴィッド(David)の古典主義とそれにつづくアングル(Ingres)の新古典主義、それらに対抗したジェリコー(Gericault)やドラクロアら(Delacroix)によるロマン主義の台頭――と、激しい動きのあった時代である。

ところが、そのころイギリスでもてはやされていた絵画は、クロード・ロランやニコラ・プーサン、その従弟のガスパール・プーサン(Gaspard Poussin)、サルヴァトール・ローザ(Salvator

Rosa)といった、17世紀の画家による古典的な風景画だった。

これらの絵は、古代ギリシャやローマの歴史や神話を題材にして、自然を理想的なまでに美しく描いたものだった。

青い空には白い雲が重なりながらたなびいている。遠景には峨々たる山が青くかすみ、中景にはゆったりとした丘がひろがり、神殿がある。丘のあいだから川が流れでて、そこにはアーチの形をした橋がかかっている。中景から近景にかけては、木立が巧みに配されている。画面の両側からのび上がった木々は、その枝葉を天蓋のようにひろげ、空をおおう。その下の空間は、木漏れ日で明るく照らしだされ、神話や歴史の一場面がくりひろげられる舞台となる。そして、ニンフたちが歌い踊り、そこに、神々に霊感をあたえられた詩人が、竪琴を手に登場する。

お決まりの構成の絵であるが、これが、イギリスでは理想的な絵画としてもてはやされていた。

その背景にあったものは、当時のイギリス貴族がもっていた美意識だった。

18世紀、イギリスの貴族や裕福な上流階級の子弟は、紳士としての見聞をひろめるためと称し、長期間の大陸旅行にでかけた。いわゆる「ザ・グランド・ツアー」という「大旅行」である。いわば学業の総仕上げとしての修学旅行のようなものだったが、召使いや家庭教師・友人をともない、1、2年の場合もあれば、4、5年も旅にでたまま戻らないこともあるという、上流階級でもなければできないような旅行だった。

そこからかれらが得たものは、古代ギリシャやローマの古典美を最高のものとする美意識「ルール・オヴ・ザ・テイスト」――趣味の規範――という概念だった。

学問と教養に裏打ちされた「上品な趣味の良さ」を第一とするもので、その美意識にかなった絵画が、ニコラ・プーサンやクロード・ロランの古典的風景画だった。こうしてイギリスでは、大陸で100年も前にはやった絵画がもてはやされるようになったのである。

イギリスの貴族は、グランド・ツアーにでかけると、大陸の同時代の絵画や美術品には見向きもせず、古代ギリシャやローマの骨董品、それにくわえてルネッサンス期や17世紀の古典的絵画をせっせと買いあさった。そして帰国するときには、それらを山のようにして持ち帰ってきた。

静謐で調和にみちた古典的な風景画に時代をこえた美しさがあることは確かである。しかし、理想的に描いた古典的風景画に魅せられるあまり、イギリスの貴族は、同時代の新しい芸術にたいする目が養われることがなく、その余裕もなかった。

教養主義のイギリス貴族にとって、古典的風景画は、たまらない魅力を秘めたものだった。かれらは、グランド・ツアーから帰国すると、イギリスの画家たちに、自分たちの館や敷地の風景をプーサンやロラン風に描かせるようになった。

さらには、敷地を「絵のように美しい風景」につくり変えてしまうのである。

ターナーの絵画的傾向

ターナーは、どちらかというと、評価と好き嫌いが分かれる画家だと思う。それほどかれの絵にはクセがあるし、わかりづらいところがある。また、いざ「ターナー論」となると、はたと戸惑ってしまうところがある。

それというのも、ターナーという画家は、よく知ろうとすると、じつは捉えどころのない画家だからである。その最大の原因は、かれがさまざまな様式の絵を、ほぼ並行して同時にこなしていたところにある。

ターナーにかぎったことではないが、イギリスの画家は、西洋美術史のなかでも特異な位置を占めている。それは、イギリスがわずか三十数キロ・メートルとはいえ、海で大陸とへだてられていたことと無縁ではなかっただろう。いつも大陸の芸術運動を身近に感じながら、その周辺にいた。そんなところから、全体がよく見えるのか、あれもこれもと手を出したくなる。かといって、主流にもなれない。

ターナーも、大陸のさまざまな様式の絵画の影響をうけ、多様な絵を描いていた。

ターナーが成長した時代のイギリス人の美意識を支配していたものは、前の項で記したルール・オヴ・テイストだった。

そのような状況のなかで、かれが油絵で最初に影響をうけたイギリスの画家は、リチャード・ウィルソン(Richard Wilson)とアリグザンダー・カズンズ(Alexander

Cozens)――水彩画家のジョン・ロバート・カズンズの父――だったとされている。

とくに、ウィルソンからは大きな影響をうけ、ターナーはかれを通してクロード・ロランやニコラ・プーサンなどのイタリア絵画、さらにはオランダ絵画の手法を学んだとされている。

ちなみに、リチャード・ウィルソンという画家は、あまり知られていないが、イギリスにイタリアやオランダの風景画の手法をもたらし、イギリスの風景画にもっとも大きい影響をあたえたとされている。しかし、かれの絵はあまりにも型にはまったもので、後世の芸術的評価は高くない。

ターナーにとって理想とする絵画は、ニコラ・プーサンやクロード・ロランが古代の神話や歴史を題材に、自然を理想的に描いた風景画だった。ターナーは、これらの巨匠たちに対抗するように、神話や歴史を題材にした大作を描き、アカデミー展で発表していた。それらはあくまでも古典の模倣、翻案でしかなかったが、プーサンらの風景画は、呪縛のように、ターナーに一生つきまとうことになった。

ところが、ターナーは古典的風景画にひかれる一方で、ホッベマ(Hobbema)やロイスダール(Ruisdael)などによる、より自然主義的な、17世紀のオランダの絵画にも影響されていた。

ターナーは、1802年、はじめて大陸を旅行したが、このときの体験から、かれは荒々しい自然も描くようになった。そして、ターナーのもつ情念的性格から、ロマン主義的な絵が生まれるようになった。

それは、同時代の風景画家コンスタブルが、みずからを静かに自然のなかに同化させていったのとは正反対の、自然に立ち向かうことで自然と一体となるような、激しいものだった。こうしてターナーの絵には、新たにロマン主義的な風景画がくわわったのである。

美術の分野にかぎらず、芸術の世界は、つねに古典主義的な「静」とロマン主義的な「動」のあいだを揺れ動いている。ドイツの哲学者ニーチェがいうところの、アポロン的造形美と、ディオニュソス的熱狂と陶酔の美である。

ターナーの時代は、古典主義的芸術にたいするロマン主義的芸術運動の大きなうねりのなかにあった。そのうねりは、時代全体のなかだけでなく、個人のなかにあることもある。

ターナーのなかにも、理想的に描いた古典主義的風景画と素朴なオランダの風景画にひかれながら、劇的なロマン主義絵画にもひかれるところがあった。

1819年、44歳のターナーは、はじめてイタリア旅行にでかけた。これを契機に、かれの絵に、清澄で明るい、カナレット(Canaletto)風の風景画が加わるようになった。

ターナーは、つねにニコラ・プーサンやクロード・ロランといった巨匠を意識していたが、ヴェネチアにくればカナレットを意識した。ここにかれのなかにある、なにかイタリア芸術にたいするコンプレックスのようなものを感じるのである。

これは、ターナーばかりでなく、当時のイギリス人全体がそうだったのかもしれない。それは、冬が暗くて長い北ヨーロッパに住む人間に共通したもので、地中海の明るい太陽の光にたいする憧憬だったのだろう。

ターナーは、1820年ごろまで、古代ギリシャやローマの神話や歴史を題材にした風景画、クロード・ロラン風の理想的な風景画、オランダ風の自然主義的な風景画、そして雪崩や嵐の海を描いたロマン主義的な風景画――と、じつにさまざまな題材と作風の風景画を描いていた。

これに加えてターナーは、当時イギリスでもてはやされていた地誌的な名所を紹介した水彩画や銅版画の下絵も制作していたのである。

かれは天才的な才能をもって、これらさまざまな様式の絵画をこなす、完璧なまでの技術を習得していた。

しかし、これは天才ゆえの落とし穴と言えなくもない。多彩な能力が、かえって自己を確立する妨げになることもある。それが、ターナーにも言えなくもないのである。

ところが当時のターナーは、なんでもこなす売れっ子の風景画家であり、世間的には、画家としてもっとも成功していたのである。

黄金の光――ペトワ―ス・ハウスのターナー

ターナーが、さまざまな作風の絵を並行して描きながらかれらしさを獲得したのは、1827年ごろからだった。かれが第3代エグリモント伯ジョージ・ウィンダムの館ペトワース・ハウスに出入りするようになってからである。

ターナーはとうに50歳をこえていたが、ケネス・クラークの言うところの「ターナーがもっとも完全にかれ自身であった」時期であり、色彩と自由奔放な気質が強く結びついたときである。

ターナーがペトワ―ス・ハウスで描いた風景画は、「もっとも極端でもっとも恍惚たる作品」となっている。それは、黄金色を基調にした、まばゆいばかりの光にみちた風景画である。もっともターナーらしい風景画が、ようやくこのこの時期から生まれるようになったのである。

ターナーの多くの作品は、ロンドンのテート・ギャラリーで見られ、ターナーといえばテート・ギャラリーである。しかし、ターナーがかれらしい絵を獲得したところとして、この、イングランド南部のペトワ―スは忘れてならないところである。

―――中略―――

ターナーのパトロンとなった3代エグリモント伯は、絵画や彫刻の愛好家だった。86歳で亡くなるまでに多くの画家と親交をむすび、かれらのパトロンとなっていた。そして、膨大な数の絵画や彫刻を蒐集し、一大コレクションをつくりあげたのである。

ペトワ―ス・ハウスは現在はナショナル・トラストによって管理されていて、一般に公開されている。そしてここには、現在、約200点の絵画が展示されている。ターナーのコレクションのほかに、サー・ジョシュア・レイノルズ(Sir

Joshua Reynolds)やトマス・ゲインズバラ(Thomas Gainsborough)といったイギリスを代表する画家の作品や、サー・アンソニー・ヴァンダイク(Sir

Anthony van Dick)の作品がある。

数は少ないが、ロジャー・ヴァン・デア・ウェイデン(Rogier van der Weyden)やヒエロニムス・ボッシュ(Hieronymus

Bosch)、ティチアーノ(Titian)、ホルバイン(Holbein)派、クロード・ロラン、ロイスダ―ル、ホッベマなどの作品もならぶ。個人が蒐集したコレクションであるが、優にひとつの美術館に匹敵するほどの名品がならんでいる。

ターナーがはじめてペトワ―ス・ハウスを訪れたのは、1809年である。それ以来かれは、伯爵が亡くなる1837年まで、よくここを訪れるようになった。とくに1830年ごろからは、毎年ここを訪れ、長期間滞在するようになった。そして、邸宅内にアトリエまで持つようになったという。

1829年ごろ、ターナーは伯爵から4点の風景画を依頼された。絵を飾る場所に合わせたもので、横が縦にたいして2倍以上もある横長の絵である。2点は、ペトワ―ス・ハウスの西にひろがる庭園を描いたもので、あとの2点は、伯爵が出資していたチチェスター運河と、ブライトンのつり桟橋の絵である。

ペトワ―ス・ハウスにある4点は完成作で、それらの習作がロンドンのテート・ギャラリーにある。

館のテラスから描いた、西にひろがる庭園の夕景の習作『ペトワ―ス・パーク、遠くにティリントン教会(Petworth Park: Tillington

Church in the Distance)』をペトワ―ス・ハウスにある完成作と見くらべると、ターナーが描こうとしていたものが、伯爵の好みでどう変わったかがうかがえて、興味深いものがある。

習作のほうでは、テラスと庭園の芝生との境界線が、円弧状になっている。そのために絵は、広角レンズをとおして見た風景のようになっている。奥行きがぐんと強調されているのである。しかし、古典的な絵になれた目には、少々、奇異にも見える。

ターナーがこの構図をどこから得たのかはわからない。しかし、ペトワ―ス・ハウスのテラスに実際に立ってみると、広大な庭園を表現するには、そうするほかなかったのがわかるような気がする。いくら横長のキャンバスを用いたとしても、目の前にひろがる庭園の広さを表現しようとすると、ほかに方法がなかったのだろう。またそうすることによって、庭園の広さを強調できたのである。

夕陽をうけた芝生は、湖と見まがうばかりに、黄金色に輝いている。草を食む鹿の影は、長くのびている。そして、芝生のなかを人が歩いてゆく。それを追って、犬たちが走ってゆく。その先には湖があるはずであるが、黒いシルエットとなった森の影に溶けこんでいて、よくわからない。その森の奥に、小さく塔が見える。ティリントン教会の尖塔である。雲間には、夕陽が輝いている。ここぞとばかりに配された鹿といい犬といい、「臭い絵」と言えなくもない。

ちなみにターナーは、しばしば絵のなかに、とってつけたような点景を描くことがある。古典的絵画から学んだ手法と考えられているが、通俗的な絵となったり、絵画に文学的な感傷を持ちこんだりするものとして、かれまたターナーの絵で批判されるところである。

それはべつにして、この作品は、夕景を前にしたターナーが、それを自由に表現したものであることは言える。日没の一瞬をとらえて、いっきにかきあげたような勢いがある。ロイヤル・アカデミーに出展するために描いた絵のような、尊大でもったいぶったり、仰々しく肩ひじを張ったりしたところがまったくない。

ところが、この習作が完成作の『ペトワ―スの湖、夕暮れ、戦う牡鹿(The Lake, Petworth: Sunset, Fighting Bucks)』という絵になるわけであるが、そこには大胆な遠近感と勢いがなく、退屈で凡庸な風景画となっている。ターナーが感じたまま描きかったところは、エグリモント伯爵には理解できなかった。それでターナーは、絵を変えたのである。

習作のほうが荒削りでも、完成作よりもすぐれていることは、よくあることである。

ペトワ―ス・ハウスのテラスから、湖にむかって歩いてみた。夕暮れだったら、ターナーの絵のなかを歩いたことになる。

絵画の世界では、「朝日や夕陽の絵は通俗的だ」と、一段、低く見られることがある。しかし凡人が魅せられてしまうのは、どうしようもないところである。

湖の反対側までゆき、そこから湖越しに館を振りかえると、そこには、『ペトワ―ス・ハウス、露のおりた朝(Dewy Morning, Petworth

House)』という絵とまったく同じ風景画あった。

この絵は、朝焼けのなか、湖に浮かぶ帆船とペトワース・ハウスを描いたものである。いまでも、湖に船を浮かべて夜明けを待てば、ターナーに描かれた風景が目の前に出現しそうである。

―――中略―――

ターナーは、ペトワース・ハウスで自由に絵を描くようになってから、古典主義や自然主義、ロマン主義といった様式化された光から、かれが感じたままのより自然な光を意識しはじめるようになった。その点では、ターナーは印象派を先取りしていたのである。

1829年ごろに制作された『日没、ルーアン(Sunset, Rouen)]』の絵は、完全に印象派的である。印象派という名前の由来ともなったモネの『印象、日の出(Impression,

soleil levant)』が描かれる43年も前のことである。

しかし、ターナー絵は印象派のそれにくらべると、低く評価されているところがある。それは、いったいどこからくるのか。

印象派の画家たちが求めたものは、あくまでも視覚的、色彩的な表現だった。ところがターナーの場合は、それが、しだいに情念的に内側の世界へとのめり込んでゆくようなところがあった。そこには、印象派の、戸外の空気や光を感じさせるようなものはなかった。それとは正反対の、内面的で、しだいに息苦しさを感じさせるものだった。

印象派を先取りしたターナーの光の渦は、しだいに抽象化へと向かっていった。1834年ごろからは、ロマン主義的風景画も自然主義的風景画も、しだいに抽象化され、光と色彩の洪水のようになっていった。

1830年代のなかごろからの10年ぐらいのあいだは、ターナーの画業としては、もっとも充実した時期だったとされている。『吹雪、雪崩と洪水(Storm,

avalanche and inundation)』、『岸に近づくヨット(Yacht approaching the coast)』、『解体のために最期の停泊地へ曳かれてゆく戦艦テメレール(The

Fighting "Temeraire" tugged to her last berth to be broken up)』、『平和−水葬(Peace-burial

at sea)』などの傑作が生まれた時期である。

漱石の評(文学論)を借りれば、「彼の畫きし海は燦欄として絵具箱を覆したる海の如し」の絵の時代である。

ところが、1840年代になると、『奴隷船(the Slave Ship)』や『海獣のいる日の出(Sunrise with Sea Monster)』、『光と色彩(ゲーテの理論)(Light and Colour (Goethe's Theory))』、『太陽のなかに立つ天使(The Angel Standing in the Sun)』などといった絵がでてくるようになる。

ここまでくると、ちょっとついて行けなくなる。あまりにも情念的すぎて、見ていると、嫌悪感が生じてしまうのである。

ターナーの光と影

この先、ターナーにとって行き着くところは、ただ、まばゆいばかりの光の海、波と霧の渦だった。それは、絵画と言えるか言えないかの、ぎりぎりのところだった。いまだ誰も経験したことのない領域だった。色彩による抽象画、表現主義ともいえるが、まわりを当惑させる絵だった。

抽象画が生まれる半世紀も前のことであり、その概念もなかったころである。しかしターナーは、かれの色彩感覚を、従来の絵画から完全に、自由に解き放ったのである。

ところが、時代を先取りしたターナーであったが、かれからニコラ・プーサンやクロード・ロランらの影が消えることはなかった。

ターナーは、晩年になって抽象的風景画の領域にまで足を踏み込みながら、まだ古代ギリシャやローマ、ヴェネチィアの風景などといった、古典的な絵も描いていたのである。ここが、ターナーのわかりにくさ、捉えどころのないところである。

ターナーが古典的なイタリア絵画を完全に吹っ切れていれば、さらなる展開があったかもしれない。

しかし、まばゆいばかりの光や朦朧とした霧の渦の先に、いったい何があったというのだろうか。

ターナーには、「イギリスの生んだ最大の風景画家」という賛辞とは裏腹に、いまひとつ低く評価されているところがある。それは、かれが利にさとく金儲けがうまかったとか、所詮、イギリスの美意識には大陸のような洗練されたところがない――という理由まで、さまざまである。

しかし、、それはべつとして、かれの絵画様式にも、最大の原因があったのではないだろうか。

かれの絵画には、古典主義的な理想風景も、素朴な自然主義的な風景も、劇的なロマン主義的な風景もある。さらに印象派を先取りしたような絵もあれば、抽象的・表現主義的な絵もある。ターナーは、じつに多様な絵を描いた。それが発展的に生まれてきたものであればまだしも、同時進行的に錯綜していたのである。

また、かれはアカデミー展に出品する作品と、販売を目的として私的に公開する作品を区別していた、とも言われている。かれにはそういう二面性があり、それがターナーという画家をわかりにくくしているのである。

かれは天才的な器用さで、多様な作風の絵をこなしていた。そこには傑作もあれば、そうでないものもある。評価されて好まれる絵もあれば、嫌われる絵もある。

ターナーにとって、というよりも芸術家にとって、対立あるいは共存する様式のなかから、いかに独自の絵画様式というものを確立してゆくか――というところに最大の課題と意義がある。

しかしターナーは、レパートリーを広げすぎたために、それに失敗したのではないだろうか。そのためかれの絵画様式は拡散していった。

まばゆいばかりの光につつまれた絵が、かれの絵の頂点であることは疑いない。ところが、晩年になっても描いていたヴェネチア風景などがでてくると、見る者の高揚した気分は、いっきに、引き潮のようにひいてしまうのである。

古典的な理想風景への憧憬とロマン主義、表現主義的な激情と情念とのあいだで、ターナーには、芸術家としての懊悩はなかったのだろうか。

あったかもしれない。しかし、なかったかもしれない。なぜならば、かれは描きたいように描き、画家としては大成功していたのだから。

芸術論はともかく、イギリス人は、いまもターナーが好きである。

しかし、かれの好まれる絵は、けっして肩ひじをはったおおげさな大作ではなく、かれがイギリスを旅行しながら自由に描いたスケッチや水彩画である。そこには、人を拒絶するような荒々しい自然はなく、イギリス人になじんだ、素朴でおだやかな田舎の風景がある。

そして、ひとはいつしかターナーの絵のように風景を見ていることがある。ターナーの目で風景を見ている、と言ってもいいかもしれない。

ヨークシャーの谷間の風景、城や修道院の廃墟などは、いまもターナーが描いたとおりにある。ちょっと、黄金色のフィルターをつけたと想像して、風景を眺めればいい。すると、そこにターナーの絵が出現する。ターナーの目で風景が見えてくるのである。そうして、ターナーが自然を真似たのか、自然がターナーを真似たのかわからなくなる。そうなると、「あの木を見給え、ターナーの絵にありさうだね」となるのである。