古都ヨークを歩く

古都ヨークを歩く

千葉 茂著『ヨークシャーの丘からイングランドを眺めれば』より

(一部改編)

目 次

ヨークの歴史

ヨーク大聖堂

城壁と城門

旧市街を歩く

ヨークの歴史

リーズからA64号線、A1036号線とたどってヨークに入ると、正面に城壁と城門が見えてくる。ここから先が、ヨーク市の旧市街となる。

城門の前を左折して右手に城壁を見ながら進むと、道はゆるやかにカーブし、左側にブリティッシュ・レールのヨーク駅が見えてくる。城壁はなおもつづいていて、それに沿ってさらに進むと、ヨーク大聖堂(York

Minster)の塔が見えてくる。

この先の旧市街へも車で行けないこともないが、進入禁止や右折禁止があったりして、身動きがとれなくなることがある。車はヨーク駅の裏のほうにある広い駐車場に止め、旧市街へは、そこから歩いて行くのがいい。

駅前のステーション・ロードに戻ると、道は城壁をくぐりぬけ、ヨーク大聖堂へとつづく広い道にでる。そこを左へ行くと、すぐに橋がある。下を流れるのはウーズ川(R.

Ouse)である。城壁はいったんここで途切れることになる。橋を渡ってしばらくすると、道の正面に、圧倒的な威容をほこるヨーク大聖堂の西正面が見えてくる。

ジョージ6世(George VI 在位1936‐52)は、ヨークを訪れたとき、「ヨークの歴史はイングランドの歴史そのものである」と言ったという。

産業革命以降、ヨークシャーの政治と経済の中心はリーズに移ったが、ヨークは、長いあいだヨークシャーのみならず、イングランド北部の中心地だった。政治・経済・宗教・文化と、あらゆる点において、ヨークは北の首都的機能をはたしてきた。まさに、古都と呼ぶのにふさわしいところである。

ケルト時代とローマ時代

ヨークの歴史は、紀元前のケルト時代にまでさかのぼる。そのころイングランド北部一帯を支配していたのは、ケルト系ブリトン人のブリガンテス族だった。ヨークは彼らの一大居住地だったとされているが、彼らがそこを何と呼んでいたのかは分かっていない。

紀元43年、ローマ帝国皇帝クラウディウス(Claudius 在位紀元41‐54)によるブリテン島の本格的な征服がはじまった。ローマ軍は、イングランド南部、中部を征服すると、紀元60年代に北部の征服へと乗り出してきた。

ヨークシャーのローマ軍がやってきたのは、紀元69年のことで、ウェスパシアヌス帝(Vespasianus 在位紀元69‐79)の時代となってからである。

新しく属州ブリタニアの総督となったクィンタス・ペティリウス・ケリアリス(Quintus Petillius Cerialis)は、リンカン(Lincoln)にあったローマ軍の駐屯地から第9ヒスパーナ軍団(IX

Hispana)をひきいて北上すると、ハンバー川(R. Humber)を渡り、内陸部の、ウーズ川とフォス川(R. Foss)が合流するところをめざした。そこには、ブリガンテス族の最大の居住地があったからである。

ブリガンテス族は、南部のケルト人よりも好戦的で、強大な勢力を誇っていた。しかしローマ軍は、『イギリスの古代史をたどる』で記したように、彼らの内乱に介入し、数年後には完全にその支配下に置いてしまった。そしてこの地に軍団基地を建設すると、そこを「エブラクム(Eburacum)」と名づけて、北部征服行の軍事拠点とした。

ローマ軍は、現在、ヨーク大聖堂のあるところを中心に、土塁でかこんだ強固な要塞を築き、その中央に軍団本部――プリンシピア(Principia)――を置いた。

ローマ帝国は、紀元80年代には属州ブリタニアに3ヵ所の軍団基地を置いていたが、その1つがヨークだった。そしてのちに、ここには第6ウィクトリクス・ピア・フィデリス軍団(VI

Victrix Pia Fidelis)が常駐するようになった。

ローマ軍の1個軍団は、ローマ人からなる軍団兵6千に、属州民からなる補助兵を5千から6千を加えた人員で編成されていたという。多くの兵士たちの生活を支えるために、軍団基地のまわりには商人たちが集まり、町ができていった。そしてエブラクムは、属州ブリタニアの中心都市の1つとして発展していった。

ここヨークは、ローマ帝国の最果て、辺境の地だったが、驚くべきことに、何人ものローマ皇帝がやってきている。さらにヨークで亡くなった皇帝もいれば、ここで即位した皇帝もいる。

紀元122年、皇帝ハドリアヌス(Hadrianus 在位117‐138)は、この帝国最北の辺境の地まで視察にやってくると、北の野蛮人の侵入にそなえて、スコットランドとの境界近くに防壁を築くように命じた。

208年には、皇帝セプティミウス・セウェルス(Septimius Severus 在位193‐211)が、妻とふたりの息子、カラカラ(Caracalla)とゲタ(Geta)を連れてやってきた。そしてセウェルスは、ヨークに仮の宮廷をおくと、ここを基地として北部の遠征をつづけた。

彼はヨーク滞在中に病で倒れ、211年に亡くなり、ここヨークに葬られた。そして、彼のふたりの息子カラカラ(在位211‐217)とゲタ(在位211)が、父のあとを継いで共同統治の皇帝となった。

306年には、皇帝コンスタンティウス1世(Constantius I 在位305‐306)が、ブリタニア遠征中にヨークで亡くなっている。そして「彼の息子コンスタンティヌス(Constantinus)が、ブリタニア駐留のローマ軍に擁立され、ヨークで帝国西方の副帝となった。彼こそ、のちにキリスト教を公認し、さらにコンスタンティノープルを建設した、ローマ皇帝のなかでも、もっとも偉大な皇帝の1人と言われているコンスタンティヌス大帝(在位306‐337)である。

第6軍団の本部のあったところには、現在、ヨーク大聖堂が建っている。1967年、大聖堂の改修工事のためにその地下を調査したところ、ローマ時代の遺物が数多く出土してきたという。

また大聖堂の南側に高さが10メートルくらいの石柱が1本立っているが、これは、南翼廊の下から発見された、4世紀ごろのローマ式建物の円柱であるという。

ヨークの旧市街からは、このほかにも、スチーム式ローマ風呂の跡や、建物の遺構が見つかっている。

ローマ時代のヨーク――エブラクム――は、その後の異民族の侵入と闘争のなかで、地上からほとんど姿を消してしまったが、いまもヨークの下に眠っているのである。

アングロ・サクソン時代とヴァイキング時代

4世紀の後半になると、大陸からのアングロ・サクソン人の侵入が激しくなり、5世紀の初めに、ローマ軍はブリテン島から撤退していった。すると、それまで西部や北部の辺境の地に追いやられていたケルト系ブリトン人が戻ってきた。そして、アングロ・サクソン人と激しい闘争をくりかえした。

ローマ軍が去ったあと、ヨークはふたたびケルト系部族に支配されるようになったと考えられている。記録がないのでそのころのことはよく分かっていないが、この地方には、伝説の王アーサー(King

Arthur)――彼はローマ人の血をひくケルト系ブリトン人とされている――が、一時、ヨークを支配していたという話もある。

7世紀になると、ノーサンブリア(Northumbria)と呼ばれたこのイングランド北部の地域は、アングロ・サクソン人に征服され、「七王国」の1つであるノーサンブリア王国が築かれた。そしてアングロ・サクソン人は、ローマ人がエブラクムと名づけた町を王国の首都とし、「イアフォウィック(Eofowic)」と呼んだ。

8世紀の終わりごろから9世紀の中ごろにかけて、ブリテン島は、デンマークやスカンディナヴィア半島からの侵略者に脅かされるようになった。いわゆるヴァイキング(Viking)の襲来である。

866年ないし867年、ヨークはヴァイキングの一派である、デンマークのデーン人に征服された。彼らは、ローマ人のつくったこの町を拡張し、重要な交易都市につくりあげていった。

現在の旧市街の通りの名前には、最後に「ゲイト(-gate)」の付くものが多い。この「ゲイト」という言葉は、古代スカンディナヴィア語で「通り」を意味するという。

またデーン人は、イアフォウィックを「ヨーヴィック(Jorvik)」と呼んだ。これが変化して、現在の地名「ヨーク」になったとされている。

古代からつづくヨークは、遺跡の上に建っているような町である。また、旧市街には現在でも中世の建物があり、街並み全体が史跡のようなものである。そのため、古くなったからといって、簡単にとり壊して建て替えるわけにはいかない。それでも必要にせまられて工事をはじめてみると、その下から遺跡が発見される。いたるところから遺跡がでてくるのである。

1976年、ヨーク市がシティー・センターを建設するために、カッパーゲイト(Coppergate)の予定地を発掘調査したことがあった。すると、そこからヴァイキング時代の大規模な集落跡が発見された。そして、金属製品やガラス製品、装飾品などにまじって、中央アジアのサマルカンドのアラブ硬貨が発見されたという。この硬貨は、いったいどのような道をたどって、ヨークまでやってきたのだろうか。

デーン人は、一時イングランドをの北側の半分以上を支配したことがあった。彼らはしだいにアングロ・サクソン人と同化し、アングロ・デーンの王たちがヨークを支配したとされている。

954年に、ヴァイキングの流れをくむ最後の王エリック・ブラダックス(Eric Bloodaxe)がウェセックスの王エァドレッド(Eadred)に敗れると、ノーサンブリアは、アングロ・サクソン人の支配するところとなった。

しかし10世紀の終わりごろになると、ふたたびデーン人の侵略が激しくなり、11世紀前半には、イングランドは、一時、デンマークに支配されることがあった。

中世のヨーク

デンマークに一時、支配されたイングランドではあったが、1042年にデーン王朝の最後の王ハーディカヌート(Hardicanute)が没すると、フランスのノルマンディーに亡命していたイングランドの王家が復活することになった。ところがそのイングランドを、今度はノルウェー王とフランスのノルマンディー公が狙っていた。

1066年9月、ヨークは、北海から侵入してきたノルウェーのハーラル3世(Harald III 在位1047‐1066)によって占領されてしまった。

イングランド王ハロルド2世(Harold II 在位1066)は、9月25日、ヨークの東北東約12キロメートルのところのスタムフォード・ブリッジ(Stamford

Bridge)でノルウェー軍を破り、ヨークを奪還することができた。しかし、彼は半月あまりあとにあったヘイスティングズの戦い(the Battle

of Haistings)でフランスのノルマンディー公ウィリアム(William, Duke of Normandy)に敗れ、イングランドはノルマン人に征服されてしまった。

イングランド王となったウィリアムは、1067年、北部を制圧するためにヨークまでやってきた。そして、ヴァイキングアングロ・デーンの王たちが築いてきたヨークの町をすべて焼き払うと、ウーズ川の両岸に、土塁を盛って2つの城を築いた。そのとき盛られた土塁が、現在、クリフォーズ塔(Cliford's

Tower)の立っている丘と、ベイル・ヒル(Baile Hill)と呼ばれる丘として残っているものである。

中世は、ヨークがもっとも華やかに繁栄した時代だった。ヨーク大聖堂を中心に、大小40以上の修道院や教会が建てられ、カンタベリーとならぶ一大宗教都市となっていた。

多くの国王や王族が、ここヨークを訪れている。

ヘンリー1世(Henry I 在位1100‐35)は、ヨークを市として認め、最初に特権をあたえた王だった。

1160年、ヘンリー2世(Henry II 在位1154‐89)は、ヨークで議会を開いたことがあった。

ヘンリー3世(Henry III 在位1216‐72)は、彼の妹と娘がスコットランドの王と結婚するとき、2度ともヨーク大聖堂で結婚式を挙げさせたという。

13世紀には、街をとりかこむ強固な石の城壁と城門がつくられた。

1328年には、エドワード3世(Edward III 在位1327‐7)がヨーク大聖堂で結婚式を挙げた。現在のイギリス王室の結婚式がロンドンのウェストミンスター大寺院でおこなわれていることから見ても、中世のヨークが、いかに重要で華やかな都市であったかが想像できるのである。

リチャード2世(Richard II 在位1377‐99)はヨークを愛し、宝剣すなわち儀式のときに国王の前に捧げる剣をヨーク市にあたえ、自治権も認めた。

リチャード3世(Richard III 在位1483‐1485)も、ヨークを愛した国王の1人だった。ヨーク市も彼を熱烈に支持した。そして、1485年にリtりゃーど3世が宿敵リッチモンド伯ヘンリー・テューダー――のちのヘンリー7世(Henry

IIX 在位1485‐1509)――と王座をかけてボズワース(Bosworth)での決戦にのぞんだとき、ヨーク市は独自の軍隊を組織してリチャード3世のもとに送ったのだった。

中世のイングランド北部は、牧羊の盛んな地域だった。ヨークはその羊毛取引の中心地になっていた。この地域で生産された羊毛製品は、ウーズ川とハンバー川をくだり、北海を渡って大陸にまで輸出されていた。

ヨークでは、様々なギルド――商工業者の協同組合――がつくられ、活発な経済活動がおこなわれていた。そして中世のヨークは、ロンドンに次ぐほどの大都市として発展していたという。

近世以降のヨーク

ヨークの衰退は、16世紀のヘンリー8世(Henry IIIX 在位1509‐47)の時代にはじまると言われている。彼はローマ・カトリックと決別して国教会をうちたてたが、それにつづいた修道院解散によって、ヨークは大きな影響をうけることになった。

修道院が解散させられるまで、ヨークシャーの丘陵地帯には、大小の修道院が数多く点在し、牧羊を中心とした活発な経済活動がおこなわれていた。ヨークの繁栄は、それらに負うところが大きかった。そのため修道院が解散させられたとき、ヨークも大打撃をうけたのである。

修道院が解散させられると、ヨークの経済活動は一時、頓挫することになった。しかしそれでも、ヨークがイングランドの第2の都市であることには変わりがなかった。

ヘンリー8世は、ヨークのセント・メアリーズ修道院(St. Mary's Abbey)の院長の館を没収すると、そこを「キングズ・マナー(King's

Manor)――王の館――とし、北の王宮とした。また、そこに「北部地方院(the King's Council of the North)」という、国王の大権に等しい裁判権をもつ評議機関をおいた。そして、「カトリックが多く、なにかと問題を起こすイングランド北部の統治の拠点とした。ヨークの政治的な重要性は、依然として変わっていなかったのである。

17世紀の中ごろに起きたピューリタン革命(the Civil War)のとき、国王軍の拠点だったヨークは、重大な危機にさらされた。1644年4月、議会軍とスコットランド軍の連合軍2万8千がヨークを包囲し、国王軍に降伏をせまったのである。

国王軍は議会軍の砲撃をうけながらも、6月の終わりまで包囲戦に耐えていた。そして、約1万4千の援軍をひきいた若き司令官ルパート王子(Prince

Rupert)の奇襲作戦によって解放されたのだった。

しかし、。その後のマーストン・ムーアの戦い(the Battle of Marrston Moor)で国王軍が敗れると、ヨークはふたたび議会軍に包囲されてしまった。

このときの議会軍の総司令官は、サー・トマス・フェアファックス(Sir Thomas Fairfax)だった。彼はヨークシャーの人間で、ヨークを愛していた。そのヨークは議会軍の砲撃ですでに一部が破壊されていたが、彼はこれ以上の破壊はしないことを条件に国王軍に降伏をせまった。国王軍もこれに応え、7月15日に降伏してきた。こうしてヨークにあった多くの中世の建物は、さらなる破壊から救われたのである。

しかしこれを最後に、ヨークが歴史の表舞台に登場してくることはなくなった。

18世紀のなかごろに産業革命が起こると、ヨークシャーの経済活動の中心はリーズへと移っていった。そして、ヨークは古代から中世までの歴史をいまにとどめる古都として、巡礼の地となっていったのである。

ヨーク大聖堂

ヨークの旧市街の城壁(ヨーク駅前付近)からのヨーク大聖堂

ヨーク大聖堂の地位

ヨークの象徴は、とりもなおさずヨーク大聖堂である。正式な名称を訳せば、「聖ピーター大主教座大聖堂教会(the Metropolitical and Cathedral Church of St. Peter)」とでもなるが、ふつうはヨーク・カセドラルではなく「ヨーク・ミンスター(York Minster)」と呼ばれている。

ちなみにイングランドの大きな教会で大聖堂と訳されるものには、カセドラルと(cathedral)ミンスター(minster)の2つがある。カセドラルとは、主教管区ごとにある主教(bishop)のいる大教会、すなわち主教座教会のことである。一方ミンスターは、本来は修道院付属の大聖堂のことであるが、由緒ある教会に特別にあたえられた名称でもある。「ヨーク・ミンスター」という名称には、7世紀初めにローマ教皇グレゴリウス1世から、「ヨークの大聖堂がイングランド北部のキリスト教の中心になるように」と、特別にあたえられたものだという。そして現在、ヨーク大聖堂は、大主教座教会であるとともに、国教会のイングランド北部の母教会でもある。

国教会で大主教(archbishop)と呼ばれる最高位の聖職者がいる大聖堂は、ヨークとカンタベリーの2ヵ所にある。そしてヨーク大聖堂は、カンタベリー大聖堂(Canterbury

Cathedral)につぐ第2位の大本山となっている。

ところで「アーチビショップ」という役職名であるが、日本語では、宗教改革後の国教会の場合には「大主教」、それ以前のローマ・カトリックの場合では「大司教」と訳されて区別されている。

ヨーク大聖堂は、地位としては第2位であるが、ゴシック様式の建築物としては、イングランドで最大である。東西の長さは524フィート(約160メートル)あり、南北の最大幅は249フィート(約76メートル)ある。西正面の2つの塔の高さは、184フィート(約56メートル)で、中央にある明かり取りの塔の高さは、じつに234フィート(約71メートル)もある。

ヨーク大聖堂の起源

ヨーク大聖堂の建っている場所は、かつてローマ軍の第6軍団本部があったところで、それ以前のケルト時代から、ヨークの中心となるもっとも重要な場所とされてきたという。

そこにヨーク大聖堂の起源となる教会が建てられたのは、7世紀のことである。

当時、イングランド北部には、ノーサンブリアという王国があった。そこの王エドウィン(Edwin 在位616‐632ないし633)がキリスト教に改宗し、小さな教会を建てたのが、ヨーク大聖堂の始まりだったとされている。そのときのエピソードが、次のような物語として伝えられている。

エドウィンの王妃エゼルベルガ(AEthelberga)は、イングランド南部のケント王国から嫁いできた王女だった。彼女はすでにキリスト教徒だったが、夫のノーサンブリア王国は、まだ原始的な異教を信じる国だった。

エゼルベルガには、ケントからカトリックの司教パウリヌス(Bishop Paulinus)が同行していた。彼はローマ教皇グレゴリウス1世から、「ヨークを拠点にして、キリスト教の布教活動をおこなうように」と命じられていた。そこで王妃とパウリヌスは、王をキリスト教に改宗させる機会をうかがっていた。

エドウィンとエゼルベルガが結婚して2年目のときだった。ふたりのあいだに娘が生まれた。

その話を聞いたイングランド南西部のウェセックスの王は、王女誕生の祝詞を述べるために、使者を使わしてきた。ところが、この使者はただの使者ではなく、「エドウィンがスキをみせたとき、彼を殺害するように」との密命をうけた刺客だった。

そして、祝宴の席でのことだった。エドウィンと使者が王女の健やかな成長を願って牛の角でできた杯をかかげたとき、使者はいきなり短剣をぬくと、王の心臓を一突きにしようとして王に飛びかかっていった。そのとき、エドウィンの筆頭の家臣リーラ(Lilla)が、王の前に身を投げだし、みずからの体でその短剣を受け止めたのだった。そして、刺客はその場ですぐに切り殺されたが、リーラも命を落としてしまった。すると、これに激怒したエドウィンは、ウェセックスに攻め込むことにし、すぐにその準備をはじめたのである。

いつもだったら、王は異教の神に戦いの勝利を祈願するところだった。しかし王妃とパウリヌスは、「キリスト教の神に祈願すれば、必ず戦いに勝利する。そして勝利したならば、キリスト教に改宗するように」と熱心に説得しつづけた。

エドウィンはそれを受け入れ、ウェセックスとの戦いに勝利することができた。そして、彼は627年のイースターの日に、ヨークの、泉が湧き出ているところでキリスト教の洗礼を受けたのだった。こうしてノーサンブリア王国は、キリスト教の国となったのである。

エドウィンは、洗礼を受けた泉のそばに、木造の小さな教会を建てた。これが、ヨーク大聖堂の起源となる最初の教会だったとされている。

ところで、エドウィンがウェセックスから刺客を送られたという話は、ノーサンブリアがエドウィンによって統一される前の時代――北部のバーニシア王国と南部のデイアラ王国に分かれていたころ――にもある。デイアラの王だったエドウィンが、バーニシアから攻められ、一時、イースト・アングリアに亡命していた時期である。刺客事件が同一のものであるのか、それとも別のものであるかは分からない。

また、エドウィンがキリスト教に改宗した理由も、亡命中にうけた影響によるものである、とも言われている。物語としては、戦勝祈願と絡んでいるほうは面白いが、できすぎた話のようにも思える。

それはともかく、パウリヌスは、ヨークに建てられた最初の教会の司教となった。その後、エドウィンは木造の教会を石造りに建てなおしたという。

ところが、632年ないし633年にエドウィンが南の隣国マーシアの異教徒の王ペンダ(Penda)との戦いで敗死すると、ノーサンブリアのキリスト教は、急速に衰退していった。そして、エドウィンの建てた教会も、すっかり荒廃してしまったという。

670年ごろ、ヨークの教会は、聖ウィルフリッド(St. Wilfrid)によって再建された。

735年には、修道士ベーダ(Beda)の弟子エグバート(Egbert)によって、カンタベリー大司教区から独立した大司教座がが置かれた。そして、エグバート自身が初代のヨーク大司教となり、彼の手によってヨーク大聖堂はおおいに隆盛していったという。

その後は大聖堂付属の学校もつくられ、ヨークは、イングランドでも宗教と学問の中心地となっていった。8世紀の後半、偉大な僧侶にして神学者のアルクィン(Alcuin)が付属学校の校長をつとめた時代には、彼の講義をうけようと、ヨーロッパ中から学生が集まってきたという。現在の大聖堂付属セント・ピータース・スクールは、この学校の流れをくむものである。

ちなみにアルクィンは、781年にフランク王国のカール大帝に招かれて大陸へ渡り、アーヘンでも神学校を開いている。

聖ウィルフリッドによって再建されたヨーク大聖堂は、以降、400年間にわたって隆盛をきわめた。しかし1067年、ウィリアム1世の征服行がこの地にまでおよんできたとき、そのときの戦火で焼失してしまった。当時、西ヨーロッパでも屈指といわれた蔵書も、そのときに跡形もなく失われたという。

ノルマン様式のヨーク大聖堂

ノルマン征服時に破壊されたヨーク大聖堂の再建は、11世紀の終わりごろに、ときの大司教トマス・オヴ・バイユー(Thomas Of Bayeux,

Archbishop)の手によってはじまられた。このときの大聖堂はノルマン様式(Norman)で建てられ、完成したのは12世紀の中ごろの大司教ロジャー・オヴ・ポント・レヴェッケ(Roger

of Pont L'veque, Archbishop)の時代のことだった。現在の大聖堂の前身となるものである。

ウォルター・スコットの小説『アイバンホー(Ivanhoe)』(1819年)では、主人公の騎士ウィルフリッド(Wilfrid)が父の意に反してサクソン人のロウエナ姫(Rowena)と結婚することになるが、その式を挙げたのは、このロジャーの時代に完成した大聖堂だった、ということになっている。

ところでノルマン様式とは、ノルマン征服後の11世紀から12世紀にかけてフランスから入ってきたロマネスク様式のことである。方形からなる重厚な石造りの建築様式で、その大きな特徴は、窓や入口などの開口部が小さく、それらの上部が半円状の丸いアーチになっていることである。

12世紀になると、北フランスで、先のとがったアーチをもち、上へ上へとそそり立つような垂直性を強調したゴシック様式(Gothic)が生まれた。そして12世紀後半には、北ヨーロッパ中にひろがり、各地でさかんにゴシック様式の大聖堂や教会が建てられるようになった。

イングランドで最初にゴシック様式の建物が建てられたのは、1175年のことで、前年に焼失したカンタベリー大聖堂の再建のときである。この再建工事は1184年に終わったが、ゴシック様式が普及するようになったのは、13世紀になってからだったとされている。

現在、イングランドにある教会や大聖堂、修道院のほとんどは、ノルマン征服後に建てられたか、再建されたものである。それらのなかの古いものには、ノルマン様式が残されていることがある。入り口や窓の上部が丸く、ノルマン様式の特徴が見られるところがあれば、そこがその教会のもっとも古い部分で、12世紀以前に造られたところ、ということになる。

イギリス最大のゴシック建築

ヨーク大聖堂に話を戻すと、ゴシック様式で大聖堂を建て替えようと計画したのは、1216年から1255年まで大司教をつとめたウォルター・ドゥ・グレイ(Walter

de Grey)である。そして彼の計画で建てられたのが、現在のヨーク大聖堂である。

キリスト教の聖堂は、天の上から見ると、天の神様にも分かりやすいように、頭を東にした十字架の形をしている。頭のほうを身廊内陣(choir)、足のほうを身廊外陣(nave)といい、南北方向に張り出した部分を翼廊(transept)という。そして、聖堂の入口は身廊外陣の西側にあり、そこが聖堂の正面ということになっている。

ゴシック様式による大聖堂の建て替え工事は、1220年ごろに南翼廊からはじめられた。そこが20年の歳月をかけて完成すると、次の20年間に北翼廊が建てられた。この2つの翼廊は、ゴシック様式のなかでも、初期イギリス様式(Early

English)といわれるものである。

1260年から1300年にかけては、北翼廊の東側に、チャプター・ハウス(chapter house)という参事会会議場がつくられた。そして1291年から1338年にかけては、身廊外陣が建てられた。これらの部分は、装飾性が加わったゴシック中期の装飾様式(Decorated

style)で建てられている。

1361年から1450年にかけて身廊内陣が建てられたが、ここはゴシック末期の垂直様式(Perpendiocular style)になっている。

身廊外陣の西側にある対になった塔――ザ・ツウィン・タワーズ(the Twin West Towres)――は、装飾様式で建てられ、1472年に完成したものである。

そして、圧倒的な威容をほこる中央の巨大な明かり取りの塔――ランタン・タワー(lantern tower)――は、1480年に完成したものである。これで、ヨーク大聖堂はほぼ現在の姿となったが、工事がはじまってからここまで、じつに250年以上の歳月がかかったことになる。

しかし、建設にこれだけの時間がかかったのは、なにもヨーク大聖堂にかぎったことではなかった。中世にヨーロッパ中に建てられた大寺院や大聖堂は、完成するまでに100年や200年、またはそれ以上の歳月がかかっているのである。

また、建設工事に長期間を要するために、そのあいだには建築様式にも変化が生じ、同じゴシック様式でも様々な違いがあるのである。

ヨーク大聖堂は、15世紀末に一通りの形を整えたが、当初の計画からすれば、まだ完成していなかった。中央のランタン・タワーと西側のツウィン・タワーの上には、さらに天にのびる尖塔がそびえることになっていたからである。

しかしこれらの尖塔は、あまりにも高く巨大となり、危険であるということで建設は断念されたという。

大聖堂の四角い塔の上に尖塔を立てることは、中世ではよくあることだった。ところが強風で倒壊したりして、現在、イングランドに残っているものは、数えるほどしかない。

ちなみに世界でもっとも美しいといわれているソールズベリー大聖堂(Salisbury Cathedral)の尖塔の高さは、404フィート(約123メートル)である。

リチフィールド大聖堂(Lichfield Cathedral)には、中央のランタン・タワーと西側のツウィン・タワーの上にと、3本の尖塔があり、その美しい姿から「谷間の貴婦人たち(the

Ladies of the Vale)」と呼ばれている。

リンカン大聖堂(Lincoln Cathedral)のいまは失われている尖塔や、ロンドンの再建される前の旧セント・ポール大聖堂(Old St.

Paul Cathedral)にあった尖塔は、高さが500フィート(約152メートル)もあったと伝えられている。天の神に少しでも近づきたいという中世キリスト教のエネルギーには、すさまじいものがあったのである。

ここで、話をヨーク大聖堂に戻すことにする。

装飾様式で建てられた大聖堂の西正面は、「これぞゴシック」というるほど、もっとも豪華・華麗につくられている。ツウィン・タワーの四隅のバットレス(buttress)――控え壁――上へ上へと伸び上がっている。これを受けて塔の上には、8本の10メートルあまりの高さのピナクル(pinacle)――装飾的小尖塔――が天を突いている。この西正面をすぐそばから見上げると、圧倒されるような威容である。

これにたいして、ゴシック末期の垂直様式で建てられた中央のランタン・タワーは、巨大な四角い箱のように見える。ツウィン・タワーにくらべると装飾性に欠け、その大きさの割には、物足りなさを感じさせるものがある。

もしここに尖塔がそびえるとしたら、規模からいって、おあそらく150メートル以上の高さになっていたことだろう。しかしその威容は、想像するほかない。せめて、ツウィン・タワーにあるようなピナクルが並んでいれば、聖堂全体のバランスがとれ、ヨーク大聖堂はさらに壮麗にして壮大になっていたことだろう。

炎に包まれたヨーク大聖堂と修復工事

ヨーク大聖堂は、19世紀に2度の火災にあっている。

最初の火災は、1829年2月1日の夜から2日の朝にかけてのものである。ジョナサン・マーチン(Jonathan Martin)という狂信者が、「ヨーク大聖堂を破壊することが神からあたえられた自分の使命である」と思い込み、内陣のオルガンに火をつけたのである。

火は夜通し燃えつづけたが、朝になるまでまったく気づかれなかった。朝になって、大聖堂にやってきた聖歌隊員が

氷にすべって転んだとき、上を見上げると、ランタン・タワーから煙が出ていて、それで火事に気がついた、というのである。

この火災で内陣は完全に焼け、15世紀の傑作といわれた装飾彫刻のほどこされた60席の聖職者席は、2席を残しただけで焼失してしまったという。

2度目の火災は、1840年にあったものである。ツウィン・タワーの南西タワーで作業していた作業員が、ロウソクの火を消し忘れたことが原因となった火災である。

南西タワーの鐘を吊っていた梁に火が燃えうつると、鐘は大きな音を立てて下に落ちたという。このときの火災は、外陣の一部にも被害がおよぶものだった。

2度の火災による被害は、そのつどヨークシャーの人びとの寄付と熱意で修復されたという。

20世紀に後半に、大聖堂の大規模な改修工事がおこなわれた。1967年の調査で、中央のランタン・タワーが、東側に傾いていることが発見されたからである。その傾きは、塔の先端で約60センチ―メートルあった。さらに塔の付け根には、ひび割れも発見された。

このランタン・タワーは、イングランドで最大のもので、総重量は2万トンと推定された。そして、このままでは倒壊しかねないということになり、基礎にコンクリートを流し込んで固定するという、大規模な改修工事がおこなわれた。

工事には5年の歳月と2百万ポンドの費用を要したが、費用はすべて寄付でまかなわれた。そしてその80パーセントはヨークシャーで集まったもので、これは、いまでもヨークシャーマンが誇りに思うことであるという。

ヨーク大聖堂は、その後も各部の補修工事がおこなわれている。いつでもどこかに足場が組まれていて、それがない全体の姿は、めったに見られないくらいである。

聖堂内を歩く

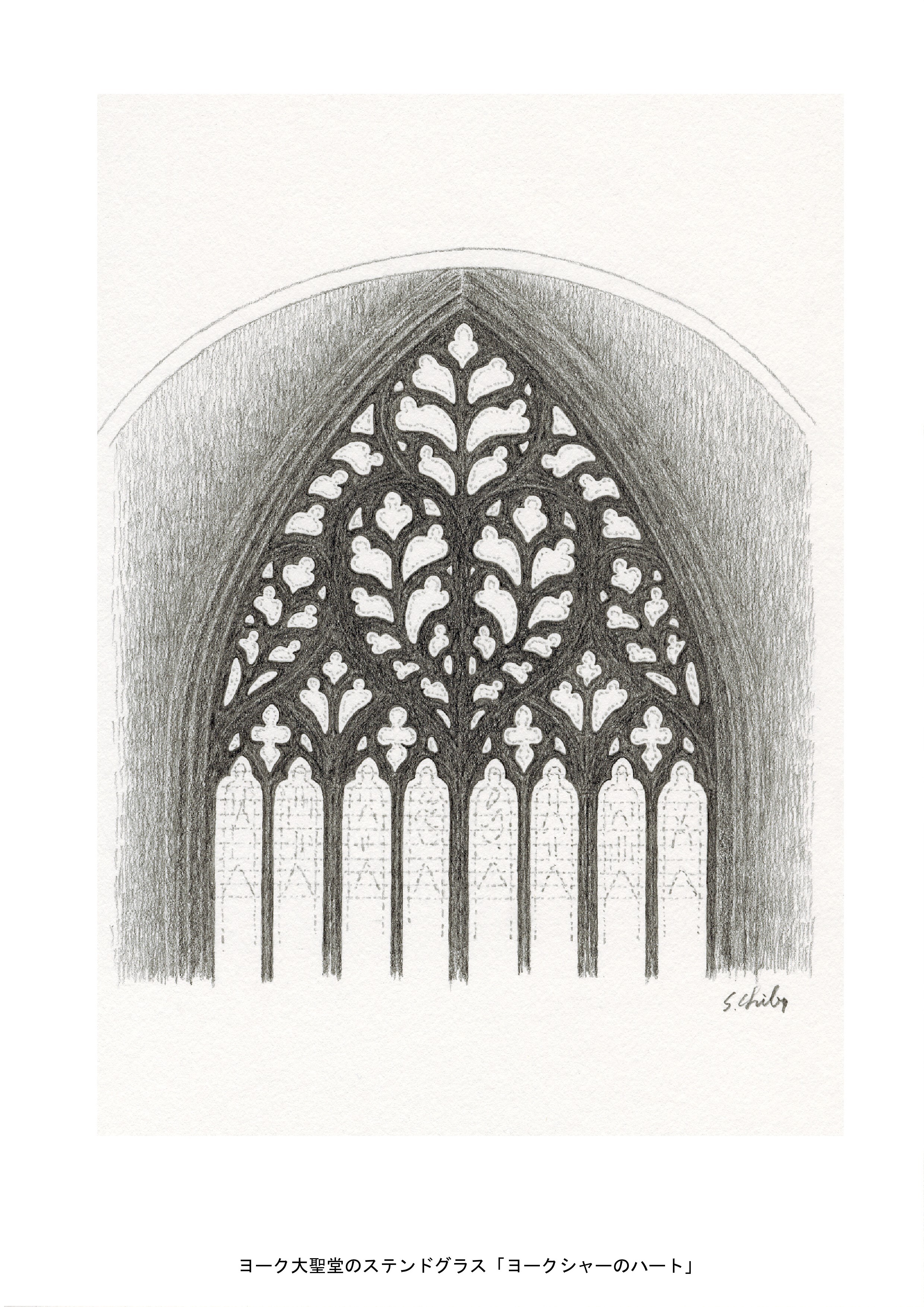

西側の正面入口から入ったところが、一般信者のための席、身廊外陣である。前に進み、振り返って見上げると、大きなステンドグラスの窓が目に入る。1338年につくられたもので、大聖堂でも、もっとも美しいステンドグラスの1つとされているものである。

その上部には、トレイサリー(tracery)という、透かし彫りのような狭間飾りがある。そこの中央に、大きなハートの形が見てとれる。「ヨークシャーのハート(the

Heart of Yorkshire)」と呼ばれているものである。

身廊のアーチ状の天井のもっとも高いところは、90フィート(約28メートル)の高さがある。

中央に進み、身廊と翼廊の交差部で上を見ると、そこには巨大なランタン・タワーの空間がある。その天井のもっとも高いところは、高さがじつに184フィート(約56メートル)もあるという。

身廊の、翼廊との交差部の先が内陣で、そこは、聖職者と聖歌隊の席となっている。そして、そのいちばん奥に祭壇がある。内陣は、スクリーン(screen)という、石造りの大きな仕切りで、外陣と区切られている。スクリーンは、聖人たちの彫刻で豪華に装飾されたもので、その上には、パイプオルガンのパイプが林立している。ミサのときには、パイプオルガンの音が聖堂中に響きわたり、そこに、内陣で反響した聖歌が、スクリーンをコエテ聞こえてくるのである。

いつのことだったか大聖堂に入ったとき、いきなりパイプオルガンの音が鳴って、驚いたことがあった。オルガニストが練習をしていたのであるが、大聖堂に鳴り響いた音には、この世のものとは思えないような迫力と荘厳さがあった。

内陣正面のステンドグラスの窓は、高さが20メートルあまりもあり、世界最大ものもだという。

交差部の南側が南翼廊で、現在の大聖堂で最初に建てられた部分である。ここには、その基礎を築いた大司教ウォルター・ドゥ・グレイが埋葬されている。彼が描いた大聖堂の姿が完成したのは、彼が計画してから、じつに250年もあとのことだった。

ここにある正面のステンドグラスの窓は、初期ゴシック様式のもので、その特徴であるシンプルなランセット(lancet)――槍――の形をした窓が3つ並んでいる。

その上には、「バラ窓(rose window)」と呼ばれている丸いステンドグラスの窓がある。バラの花をかたどったものである。その花弁のステンドグラスは、内側は18世紀のものであるが、外側は16世紀初期のものだという。そこに、赤バラと白バラが、2つずつ交互に描かれている。1485年にばら戦争が終わり、ランカスター家のヘンリー7世とヨーク家のエリザベスの結婚をもって両家が和解したことを、両家を象徴する記章である赤バラと白バラで表したものである。

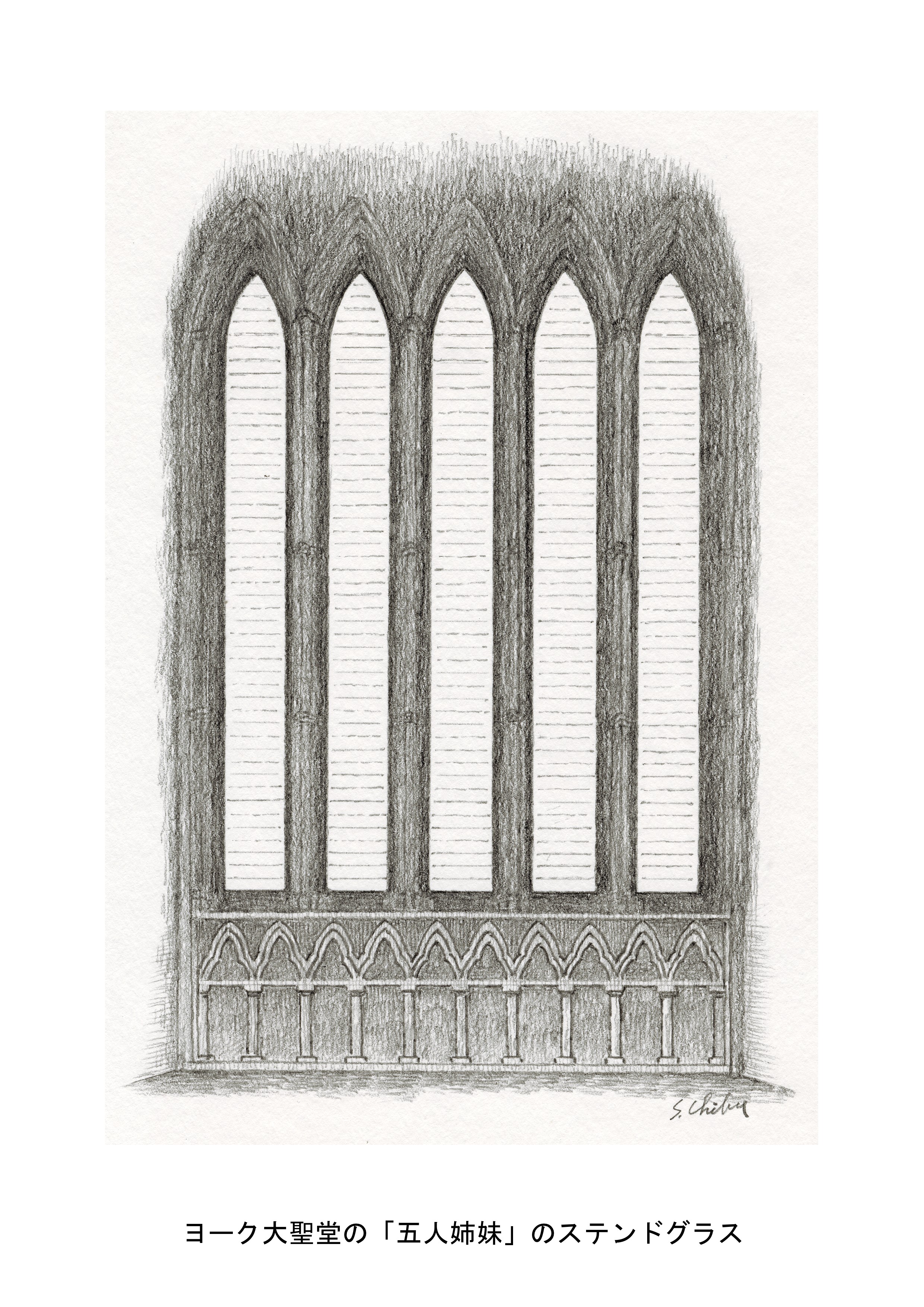

南翼廊のつぎに古い部分が、北翼廊である。ここには、初期イギリス様式でつくられた、「5人姉妹(the Five Sisters)」と呼ばれている、5つの大きなランセット形のステンドグラスがある。1つの窓が、幅5フィート(約1・5メートル)、高さが50フィート(約15メートル)という背の高いもので、1250年につくられたものである。グリザイル・グラスという、濃淡をつけた特殊なステンドグラスが使われ、繊細でこまかい模様で描かれている。

作家チャールズ・ディケンズ(Charls Dickens)は、このステンドグラスが非常に気に入っていたという。そして彼は、このステンドグラスから1つの話を思いつき、それを小説『ニコラス・ニックルビー(the

Life and Adventure of Nicholas Nick;lby)』(1839年)のなかで、5人姉妹の伝説としてとり入れた。その伝説とは、次のようなものである。

ヨークに、非常に繊細で美しいタペストリーを織る5人姉妹がすんでいた。ところがあるとき、いちばん下のアリスという子が死んでしまった。これを悲しんだ姉たちは、妹の思い出にと、タペストリーの模様をステンドグラスにうつした――というのである。

ステンドグラスの絵柄というものは、大体が聖人の姿や聖書の物語である。美しいものではあるが、これでもかこれでもかと出てくると、どれも同じように見えてきて、やや食傷気味になる。

ところが、「5人姉妹」のステンドグラスは少し違う。太い縦の仕切り――マリオン(mullion)――は、槍の形をした5つの端正な窓をいっそう際立たせている。1つひとつの窓は独立しているが、それでいて5つの窓は、微妙なところで1つにまとまっている。「5人姉妹」とは、よくぞ名づけたものである。

絵柄は、こまかい幾何学文様のようなもので、遠くからは、何が描かれているのか判然としない。赤や黄色、緑、青といった派手な色も少ない。ステンドグラスとしては、きわめて地味である。それだけに、派手で豪華なステンドグラスを見慣れた眼には、新鮮にうつる。素朴で、静かな気品さえ感じさせるものがある。

北翼廊の右奥は、チャプター・ハウスという、八角形の堂につながっている。この堂は参事会会事情であるが、出入り口を除く7面が全部ステンドグラスでおおわれている。ヨーク大聖堂でもっとも美しい空間であるが、ぐるりと見まわすと、赤や青や紫の光で、幻惑されるような感覚を覚えるところである。

カンタベリー大聖堂との確執

ヨーク大聖堂は、先に記したように、イングランドの国教会で第2位の地位にある。しかしここに収まるまでには、第1位のカンタベリー大聖堂とのあいだに、その権威をめぐって長い確執の歴史があった。

ちなみに、国教会の最高位の聖職者は大主教(archbishop)と呼ばれ、カンタベリー大主教とヨーク大主教の2人がいる。正式な肩書は、カンタベリー大主教が「全イングランド首席司祭(the

Primate of All England)」で、ヨーク大主教が「イングランド首席司祭(the Primate of England)」である。どちらもイングランドの首席司祭であるが、「全(all)」のつくカンタベリー大主教のほうが上位で、第1位の聖職者となり、ヨーク大主教は、第2位の聖職者となる。そしてカンタベリー大聖堂は、イングランド南部の母教会であるとともに、全イングランドの母教会でもある。

そのカンタベリー大聖堂の起源は、ヨーク大聖堂のそれよりも30数年前の597年にはじまる。

この年の初めのころ、修道士アウグスティヌス(Augustinus)が、ブリテン島のキリスト教の再布教のために、教皇グレゴリウス1世から派遣されてきた。そしてアウグスティヌスは、ケント王国の都カンタベリーにあった、4世紀の終わりごろのローマ時代に建てられた小さな古い教会――セント・マーティン教会(the

Church of St Martin)――を拠点に、布教活動をはじめたのである。

ケント王国の王エゼルベルフト(AEthelberht)は、大陸のフランク王国出身ですでにキリスト教徒になっていた王妃ベルタ(Bertha)の影響もあって、アウグスティヌスの活動に共鳴するようになった。そして、アングロ・サクソン人の諸王国のなかで、最初にキリスト教に改宗したのである。さらに彼は、アウグスティヌスに王宮を明け渡すと、そこに新たな教会を建てさせたのである。こうして建てられたのが、最初のカンタベリー大聖堂だった。

アウグスティヌスは初代のカンタベリー大司教となり、その後、カンタベリー大聖堂は、イングランドのキリスト教の中心地となっていった。

一方、ヨーク大聖堂も、司教パウリヌスがグレゴリウス1世から「イングランド北部のキリスト教の中心とするように」と命じられた教会で、「ミンスター」という特別な権威のある名称もあたえられていた。そしてノルマン征服までは、ヨーク大聖堂とカンタベリー大聖堂は、ともに大司教座として同格だったのだ。

ところが、ノルマン征服後にカンタベリー大司教となったイタリア人のランフランク(Lanfranc)は、同大司教座の地位をイングランドの第1位とするために、教会の改革と称し、ヨーク大司教座をカンタベリー大司教座の下に置くことを画策したのである。

ヨーク側は、当然これに反対し、抵抗した。しかし、1072年の「ウィンチェスターの教会会議(the Synod of Winchester)」で、征服王ウィリアム1世のもと、カンタベリー大司教座の優位性が「ウィンチェスターの合意(the

Accord of Winchester)」として確認されたのである。

しかしそうはなっても、ヨーク側には不満が残ることになった。ヨーク大聖堂はその後もカンタベリーとの同格を主張し、両者の確執はその後もつづくことになった。そしてそれは、12世紀に起きたカンタベリー大司教トマス・ベケット(Thomas

Becket)の暗殺事件の背景にも影を落としていたのである。

大司教トマス・ベケット暗殺事件との関係

ここで、ヨーク大聖堂からは話がそれてしまうが、トマス・ベケットの暗殺事件について触れておくことにする。

事の始まりは、1164年にヘンリー2世が(Henry II 在位1154‐89)とトマス・ベケットが、王権と教会の優位性をめぐって対立したことがあった。そして、王が王権の優位性を主張してそれを強化したために、ベケットはそれに抗議し、フランスへ行ったままイングランドに戻らなかった。そして王とベケットの対立はその後もつづき、イングランドに国の最高位の聖職者が不在という異常事態がつづいていた。

しかしヘンリー2世は、息子ヘンリー――彼は1183年に病死してしまうのであるが――への王位継承を確実なものとするために、息子の「次の国王」としての戴冠式を挙げておきたいと思っていた。本来ならば、それを取り仕切るのは、カンタベリー大司教だった。しかしベケットが不在では、それもできなかった。そこで王は、やむなくヨーク大司教ロジャー・オヴ・ポント・レヴェッケの主宰で、息子の戴冠式をおこなったのである。

ヘンリー2世とベケットは、その後、フランス王の仲介もあって、ノルマンディーの宮廷で和解することになった。そしてベケットは、1170年の12月の初めにイングランドに帰国してきたのである。

ところが、彼がカンタベリー大聖堂に戻って最初にしたことは、ヘンリーの戴冠式にかかわった司教や、以前からベケットに批判的だった聖職者たちに制裁を加えることだった。

これを知ったヨーク大司教ロジャーやロンドン司教、ソールズベリー司教らは、ノルマンディーの宮廷に滞在していたヘンリー2世に「ベケットは国王を支持する聖職者たちを処罰しています」と泣きついたのである。

これを聞いたヘンリー2世は激怒し、「あの哀れな坊主が余を侮辱しているというのに、ここにはそれを黙って見ているだけの能無しの臆病者しかいないのか!」と、宮廷にいた者たちに怒りをぶつけたのである。

この軽率な発言が、そこにいた4人の騎士、すなわちレジナルド・フィッツアーズ(Reginald FitzUrse)、ウィリアム・ドゥ・トレイシー(William

de Tracy)、ヒュー・マウクラーク(Hugh Mauclerk)、リチャード・ル・ブレトン(Richard le Breton)を、全キリスト教国に衝撃をあたえる行動に走らせることになった。

王の言葉を真にうけた彼らは、ベケットを成敗してやろうと、カンタベリーへと急行した。そして12月29日の午後4時ごろ、カンタベリー大聖堂に押しかけていった。

大聖堂の司祭たちは、4人の騎士のただならぬ雰囲気に危険を察知し、急いで大聖堂の扉を閉めて、ベケットを裏口から逃がそうとした。ところがベケットは、「神の教会は白ではない城ではない、扉を開けよ」といって、扉を開けさせたのである。

すると、4人の騎士は「国王陛下と王国にたいする反逆者トマス・ベケットはどこにいる!」と叫びながら、聖堂に乱入してきた。

北翼廊の祭壇の前にいたベケットは、「私ならばここにいる。神に仕える僧侶で大司教ではあるが、反逆者ではない」と、毅然として静かに答えた。

そこに、剣を抜いたリチャード・ブレトンが飛び出し、「問答無用」とベケットの肩口に切りつけていった。ベケットがよろめいたところを、今度はレジナルド・フィッツアーズが、ベケットの頭めがけて戦斧を振り下ろした。さらに、ウィリアム・ドゥ・トレイシーも、剣が折れるほどの一撃をくわえたのである。

これによってベケットはその場の倒れこみ、そのまま息絶えてしまった。

4人目の騎士ヒュー・マウクラークは、頭を割られたベケットの首を足で押さえつけると、剣先で脳漿をかきだし、それを床にまき散らした。そして、「これで反逆者も2度と国王陛下に逆らえないだろう!」と叫んだという。

ベケットには、教会の権威に王権が介入することを純粋に抵抗したというよりも、必要以上に王権に対抗しようとする不遜なところがあった。

ベケットは、3年後に教皇アレクサンダー3世によって聖人とされた。一方、ヘンリー2世は、形だけとはいえ、ベケットが殺害されたところで、むち打ちの刑を受けたという。

一方、ベケットによって面目をつぶされたのはヨーク大司教ロジャーで、彼の怒りも簡単には収まらなかった。そしてヨーク大司教とカンタベリー大司教との確執は、このあともつづくことになった。

事件から6年がたった1176年の「ウェストミンスターの教会会議(the Synod of Westminster)」のときだった。ヨーク大司教ロジャーは、ベケットのあとを継いだカンタベリー大司教リチャードが大司教の座る席としては上席になるローマ教皇特使の右側に座っているのを見ると、リチャードの膝の上に座って、席次をあらそったのである。しかしロジャーは、リチャードの従者たちに赤ん坊のようになだねられ、引きはがされただけだったという。

最終的にカンタベリー大司教の優位性が確認され、ヨーク大司教も不承ながらそれを受けいれたのは、1352年のことだった。それ以来、カンタベリー大司教には「全イングランド首席司祭」の肩書がつき、国王の戴冠式をはじめ、王族の結婚式など、重要な行事をつかさどるようになったのである。

ちなみに、現在の国家行事の公式席次は、国王夫妻、皇太子夫妻、王子などの王族がつづいたあとにカンタベリー大主教がきて、そのあとに貴族院議長、ヨーク大主教、首相、枢密院議長などがつづく。

ここでまた余談となるが、トマス・ベケットが引き起こした王権との対立は、360年たってからも、彼の眠りを妨げることがあった。ヘンリー8世(Henry

IIIV 在位1509‐1547)は、国王をないがしろにしたとしてベケットの墓をあばき、彼の遺骨を法廷に引っぱりだすと、ローマ教皇の権威を利用して国王にたてついた罪で裁判にかけたのである。そして、反逆罪で有罪を言いわたすと、ベケットの遺骨を火あぶりの刑に処したという。

城壁と城門

城壁

「ザ・シティー・ウォールズ(the City Walls)」と呼ばれているヨーク市の城壁は、13世紀に築かれたものである。一部、消失しているところもあるが、全長が約3・6キロメートルの城壁は、約100ヘクタールの旧市街のほぼ全域をとりかこんでいる。

ローマ軍が要塞都市としていたところは、この旧市街の北の隅、約5分の1の面積のところである。彼らは最初、要塞を土塁だけでかこんでいたが、2世紀ごろに、それを土塁と石の城壁につくり変えたとされている。ローマ時代の城壁の名残が、ヨークシャー博物館(Yorkshire

Museum)のそばの城壁で見られる。下のほう、比較的小さい石で築かれているところが、300年ごろに改修された、ローマ時代の城壁とされている。

中世に築かれた城壁は――土塁の上に築かれた部分と、そうでない部分があるが――高さが6、7メートルである。その上の外側には狭間胸壁(battlement)が連なり、内側は、幅が1メートルあまりの歩哨用の通路となっている。そして城壁の要所要所には、タワー(tower)と呼ばれる見張り台がある。

城門

ヨーク市の城門(ミクルゲイト城門)

城壁の、市外と通ずる道のところには、バー(bar)と呼ばれる巨大な城門がある。この城門は全部で6カ所にあり、19世紀につくられたヴィクトリア城門(Victoria

Bar)のほかは、中世につくられたものである。

なかでも南西部のミクルゲイト城門(Micklgate Bar)や北西部のブーサム城門(Bootham Bar)、北東部のモンク城門(Monk

Bar)、そして南東部のウォルゲイト城門(Walmgate Bar)などは、中世から幹線道路が通っていたところで、見るからに実践的な巨大な城門である。

道をまたぐ城門のアーチの上部は、2層から3層造りの要塞のようになっている。それらの形は、城門によって少しずつ違っているが、いずれもタリット(turet)という、狭間胸壁のついた円筒形の張り出し小塔をもっている。そしてそれらは、近づく者を威圧するように見おろしている。

またタリットや城門の壁には、矢を射るための十字形の狭間――ループホール(loophole)――が穿たれていて、それらは、こちらを静かに睨んでいるようである。

城門のアーチの上には、ヨーク市の紋章と、ヨーク市と縁の深かったプランタジネット王家の紋章が掲げられている。

城門には、かつてはポートカリス(portcullis)という落し格子戸があり、敵が攻めてきたときには、引き上げていたそれを落して道が塞げるようになっていたという。そうして城門は、敵を迎え撃つための砦となったのである。

18世紀以降、城壁としての機能よりも通行のしやすさが求められたとき、城門の両側の城壁に、車や歩行者用の開口部が設けられるようになった。

A1036号線からヨークに入るとき、正面に見えてくるのがミクルゲイト城門である。3層造りの背の高い堂々とした城門で、中世には、ここがヨーク市の正面になっていたという。

ここからの道は、遠くロンドンにまでつづいていた。昔から国王がヨークに入城するときには、ここからはいることになっていたという。したがってミクルゲイト城門は、さしずめ御成門ということになる。だからといって、ふだんは閉まっているというわけでもない。一般車両が自由に行きかっている。

この城門は、かつては処刑された犯罪者や反逆者の首がさらされたところでもあったという。

城壁の上を歩きながら旧市街の風景を楽しむには、ミクルゲイト城門から城壁の上にでて、ウーズ川のレンダル塔(Lendal Tower)まで歩くのがいい。とくにヨーク駅前の前あたりからは、城壁の延長線上に、ヨーク大聖堂のツウィン・タワーとランタン・タワーの壮大な眺めを目にすることができる(前出の鉛筆画を参照)。

ブーサム城門とヨーク大聖堂

ブーサム城門は、ローマ時代の要塞の北側の出入り口があったところにつくられている。この城門は、四隅にタリットをもち、城門のなかでも、もっとも強固そうである。

ここからの道は、かつてのローマ街道のディア街道(Dere Street)につながっていて、はるかスコットランドまでつづいていた。ローマ時代には、ブリガンテス族の反乱やスコットランドのピクト人の侵入があるたびに、ここからローマ帝国第6軍団が出撃していったのだろう。もっとも、そのころの城門は現在のブーサム城門ではなかったが。しかしこの城門は、それを錯覚させるほど、想像力をかきたてる雰囲気のある城門である。

ブーサム城門から城壁の上に登り、そこからモンク城門まで歩きながら眺めるヨーク大聖堂の姿は、城壁を歩くコースのなかでも最高である。

この一角には、トチノキの大木が何本も茂っている。初夏であれば、それらは、群がって咲くその姿がロウソクの火にたとえられる、白い花に包まれる。秋になると、トチノキの実をもとめて、リスたちが木から木へと忙しそうに動きまわるのが見える。そして木立の先には、ヨーク大聖堂が、少しずつ角度を変えながら、その壮大な姿を見せてくれる。

モンク城門はミクルゲイト城門に似た造りで、アーチの上が3層になっている背の高い城門である。タリットの上には、城門に押し寄せる敵の上に石を落とそうとしている男をかたどった石像がならんでいる。

モンク城門から南東へフォス川までつづく城壁の上からは、赤レンガ造りの家並み越しに、ヨーク大聖堂の遠景を楽しむことができる。観光客も、ここまではあまり来ない。そしてこの辺りからの眺めは、大聖堂を斜め後ろのほうから見ることになるが、ヨーク駅の前の城壁から見る(前出の鉛筆画)とはまた違った、静かな趣がある。

家並み越しのヨーク大聖堂

城壁の南東の端にあるウォルムゲイト城門には、バービカン(barbican)――外防備――という、城門から外側のむかって通路を挟むように突き出た部分がある。門から侵入しようとする敵を、両側から集中攻撃するためのものである。

バービカンは、かつては他の城門にもあったというが、交通の障害になるということで、18、9世紀に取り壊されてしまった。イングランドでも要塞都市の城門でバービカンが残っているのは、このウォルムゲイト城門だけであるという。

ウォルムゲイト城門から南東につづく道は、アーミン街道(Ermine Street)と呼ばれる、かつてのローマ街道につながっていた。

ヨークの城門は、近代以降の改修で姿を変えた部分もあるが、いまも、見る者を中世の世界へといざなう入口である。

旧市街を歩く

ヨークの旧市街

1平方キロメートルあまりのヨーク市の旧市街には、古代から現代までのイングランドの歴史が詰まっている。

ガイドブックを開いてみると、歴史的な建造物や建物、大小の教会に博物館、美術館などが、50ヵ所以上も載っている。さらに、歴史的、建築学的に価値があると認められている建築物は、市内に960ヵ所以上もあるという。とても1日や2日で見てまわれるものではない。

そうとなれば、一つひとつを見てまわるよりも、ヨーク大聖堂からクリフォーズ塔(Clifford's Tower)までの旧市街をゆっくりと歩くのがいい。あとは、時間と興味しだいで、ガイドブックを片手に見てまわればいい。まずは、ゆっくりと歩くことにする。

概してヨーロッパの街並みが美しいことは、誰もが認めるところである。とくに田舎町へ行けば、その落ち着いた雰囲気と美しさはなおさらである。その理由の1つは、建物にその地方特有の建築資材が使われ、統一された様式で建てられていることにある。

ところがヨークの旧市街に関していえば、同じ街並みの美しさでも、それとは少し違ったものがある。

ヨークは、古代からつづいてきた古い歴史をもつ町である。中世から現代までの、さまざまな素材や建築様式による建物が混在しているところである。中世のゴシック様式の教会、15世紀から16世紀のティンバー・フレームド(timber-framed)という、木骨に土壁の建物。それに17世紀のジャコビアン様式(Jacobean)や18世紀のジョージ王朝様式(Georgian)、そして19世紀のヴィクトリア朝様式(Victorian)の建物などと、各時代のさまざまな様式の建築物がならぶ。

素材も、石だったりレンガだったりする。街並みには、古いものに新しいものと、各時代の建築物がパッチワークのようにつづいている。それでいて、全体が不思議と落ち着いた雰囲気の統一感がある。それは、街並みが長い時間をかけた歴史の連続性のなかで、自然に生まれてきたからなのだろう。

ヨークにかぎらず、イギリスの昔からの町は、皆そうである。数世紀にわたってさまざまな様式の建物が建てられてきて、それらが混在している。雑然としているようであるが、それでいて、全体の雰囲気が損なわれていないのである。

ヨークの石畳の旧市街を歩く楽しみは、この中世以来のさまざまな建築様式の建物をがならぶ街並みを見てまわることにある。

なお、イギリスの建築様式については、『ヨークシャーの丘からイングランドを眺めれば』の第7部と第8部のなかで詳しくふれている。

ピーターゲイトとストーンゲイトを歩く

ヨーク大聖堂の前の道、すなわちブーサム城門からキングズ・スクェアー(King's Square)の広場まで北西から南東に走る道が、ピーターゲイト(Pitergate)という、旧市街のメインストリートである。ローマ時代には、第6軍団の本部の前を通っていた幹線道路で、そのころは「軍団本部通り(Via

Principalis)」と呼ばれていたという。ちなみにゲイト(-gate)とは、古代スカンディナヴィア語で「道」のことで、ヴァイキング時代の名残が通りの名前についているのである。

まずは大聖堂の前から、ピーターゲイトをクリフォーズ塔へむかって歩くことにする。

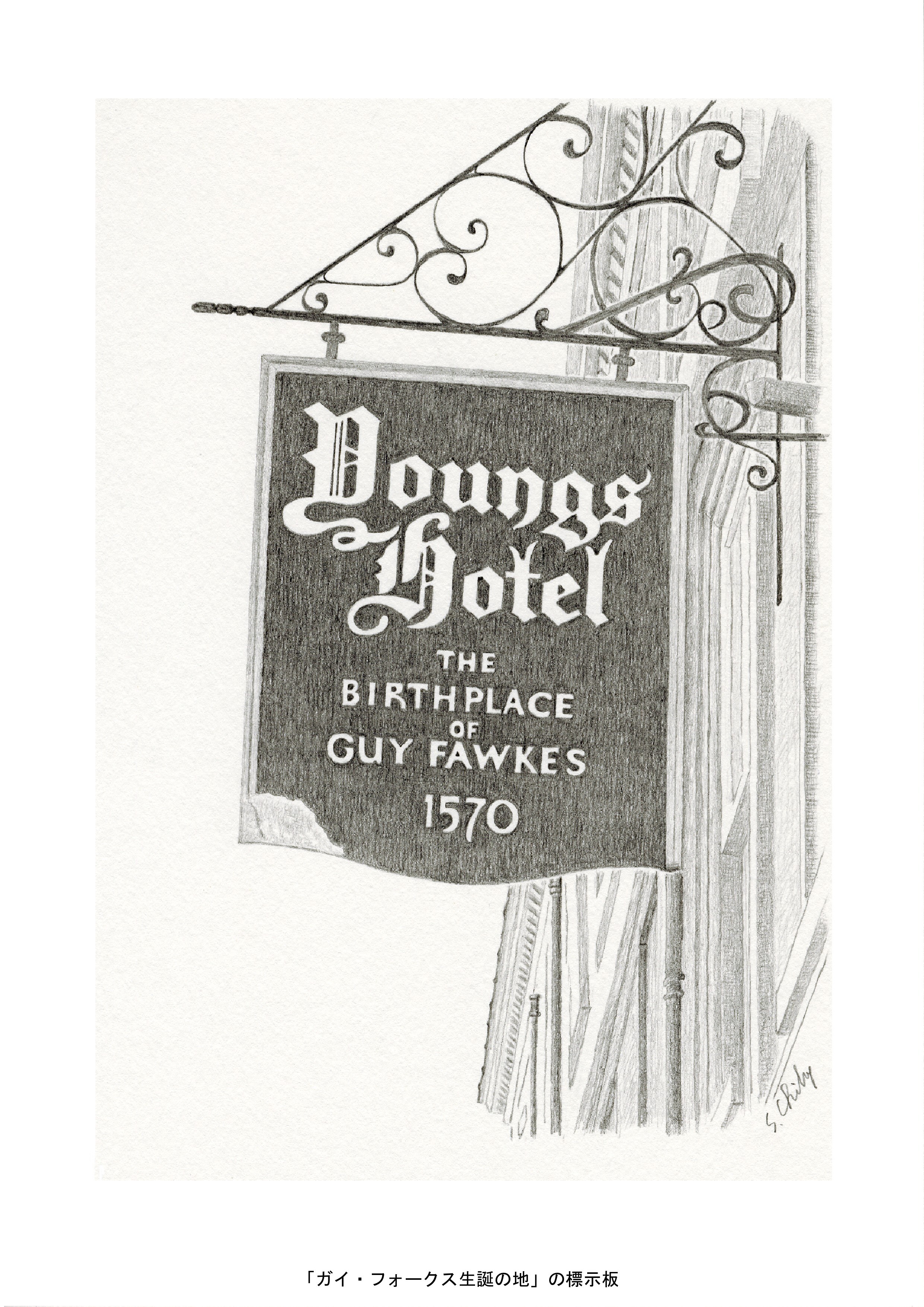

歩きはじめるとすぐ右側のところに、「ヤングズ・ホテル(Young's Hotel)」という小さなホテルがある。頭上に下がっている看板には、「1570年 ガイ・フォークス生誕の地」とある。本編の第9章で記した「火薬陰謀事件(the Gunpowder Plot)」の犯人の1人であるガイ・フォークスが生まれたところである。彼は、ここに9歳のときまで住んでいて、大聖堂付属のセント・ピータース・スクールにかよっていたのである。

なおガイ・フォークスと「火薬陰謀事件」については、いずれべつに掲載するつもりである。

このホテルをすぎてすこし行くと、道が交差しているところにくる。ここは、ちょうど第6軍団の正面玄関前だったところだという。右へゆく道がストーンゲイト(Stonegate)で、ローマ時代には「プラエトリア通り(Via

Praetoria)」と呼ばれていた道である。プラエトリアとは、「ローマ皇帝親衛隊」という意味だという。

このストーンゲイトの先には、セント・ヘレンズ・スクェアー(St Helen's Square)という広場がある。そこは、ローマ時代のヨーク――エブラクム――の正門「プラエトリア門」があったところとされている。つまりストーンゲイトは、ローマ時代は、ヨークの正門と軍団本部をむすぶもう1つのメインストリートだったところである。

ストーンゲイトは狭い道であるが、イングランドでも、もっとも美しい通りの1つといわれている。高級アンティークや銀製品、宝飾品などを扱う店がならぶ。まさにこの通りは、ローマ時代からヨークのハイ・ストリートだったのである。

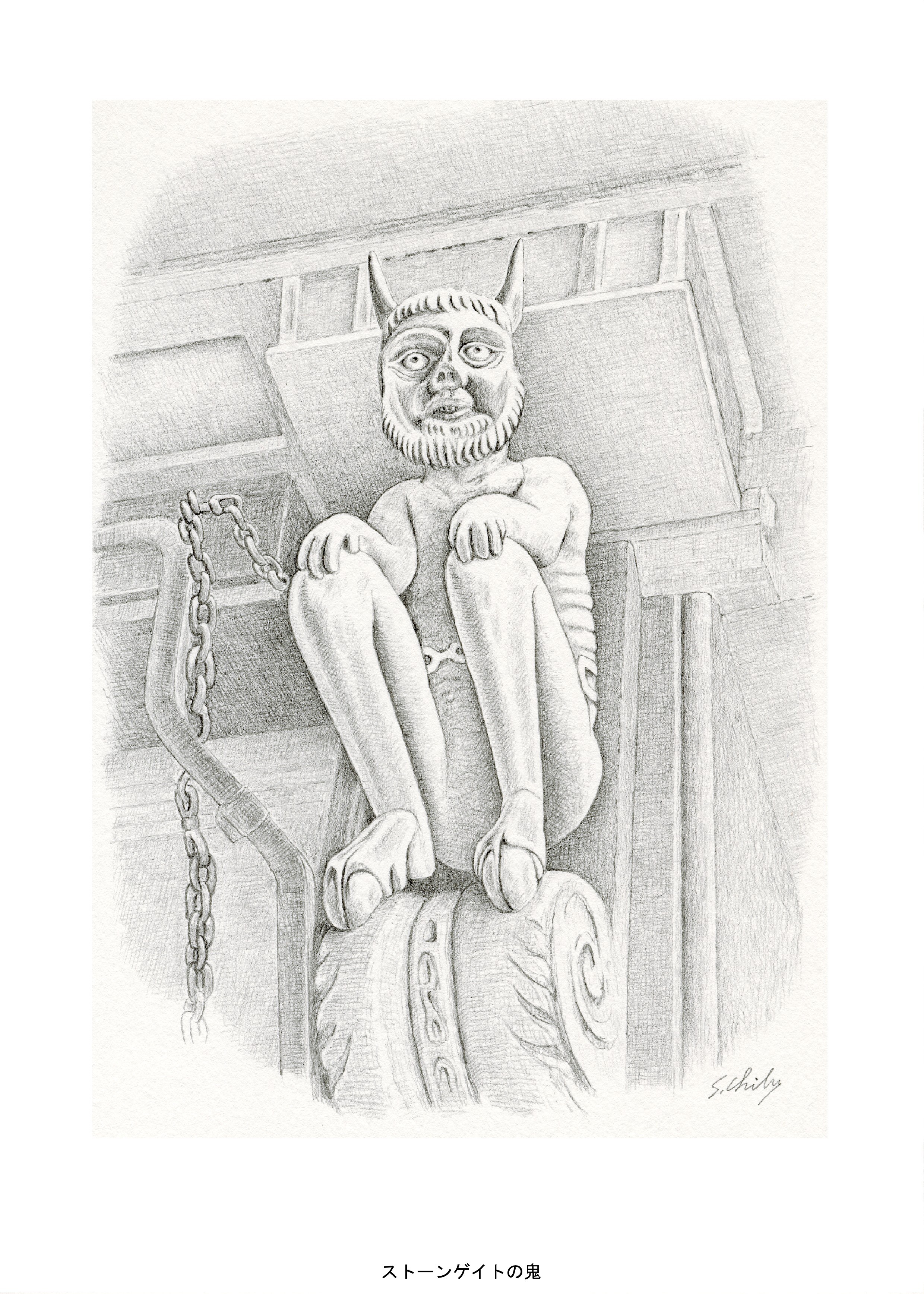

この道のなかほど、33番地に、1489年までさかのぼれる建物がある。その2階の軒下に「ストーンゲイトの鬼(the Stonegate Devil)」という、鎖でつながれてしゃがんでいる、赤鬼のような悪魔の像がある。かつて、ここには印刷屋があった。そこで、「使い走り・見習い工」という意味のある「プリンターズ・デヴィル(printer's

devil)」という言葉にひっかけて、この像がつくられたという。

エブラクムの正門があったとされているセント・ヘレンズ・スクェアーの前には、かつてはローマ街道があり、それは、北はスコットランドへとつづくディア街道、南はロンドンへとつづくアーミン街道につながっていたと考えられている。しかしいまは、それらを思わせるものは何もない。

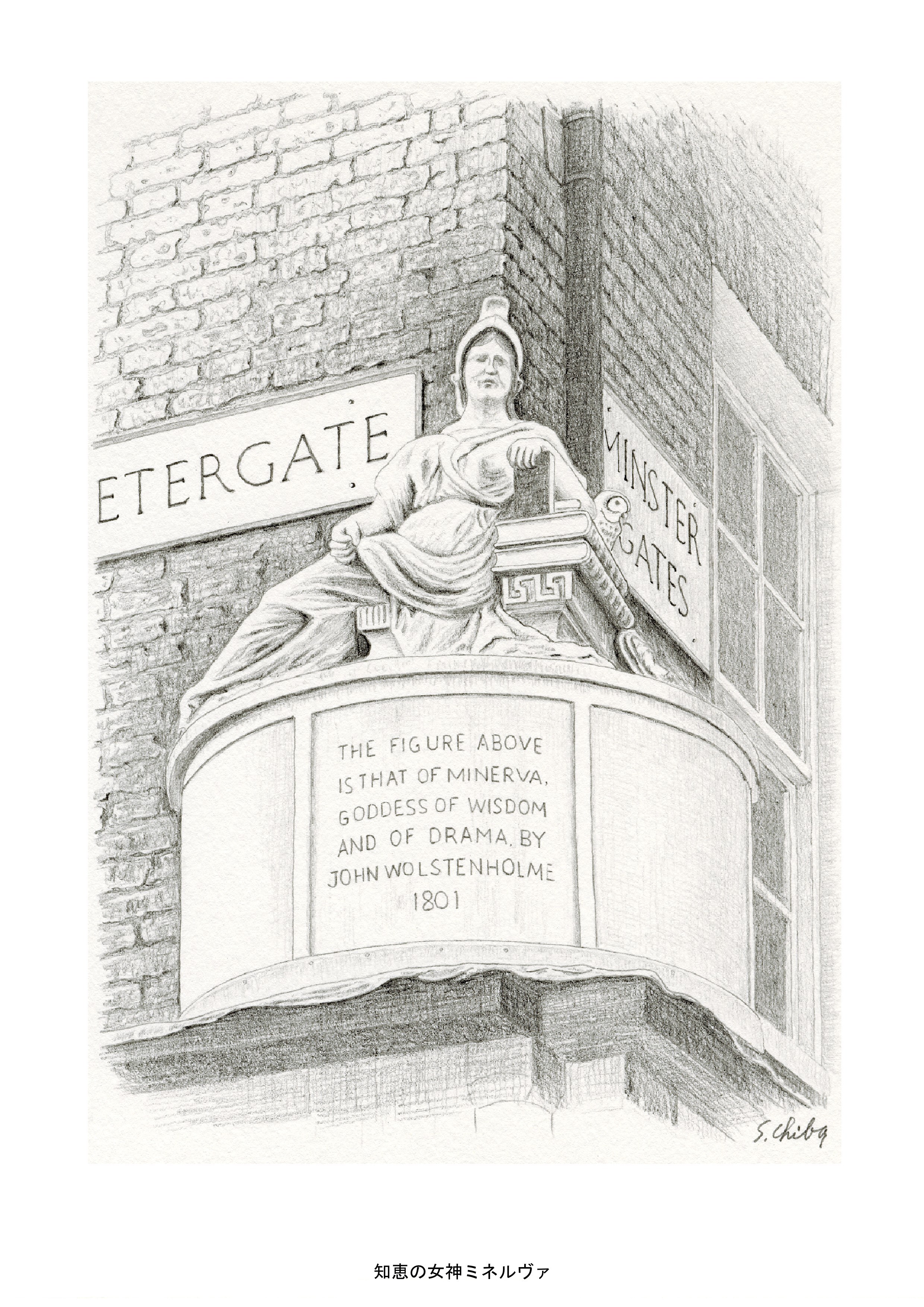

ストーンゲイトをピーターゲイトへと戻ると、そこに、ストーンゲイトとは反対方向、つまり大聖堂側にぬける狭いっ路地がある。ミンスターゲイト(Minstergate)である。そこの左の角に、文房具や印章をあつかう店があり、道に面した店のコーナーの頭上に、「知恵の神ミネルヴァ(Minerva,

Goddess of Wisdom)」の小さな像がある。彼女は、知恵の象徴であるフクロウをつれ、重ねた本にもたれている姿をしている。昔、ここが本屋だったところで、このミネルヴァ像は、そのころの名残だという。

ヨークの旧市街には、こうした、店や建物にちなんだ、ちょっとした作り物があちこちにある。ピーターゲイトのタバコ屋の「赤いインディアン(the

Red Indian)」、コニー・ストリートにあるセント・マーチンズ教会まえの時計屋の上の「小さな海軍大将(the Little Admiral)」などである。これらは、大きくても高さがせいぜい数10センチメートルくらいなもので、見落としてしまうほど控えめに置かれている。観光地然としたけばけばしさがないのがいい。

ピーターゲイトを歩きながらふり返ると、その街並みのあいだに、ヨーク大聖堂のツウィン・タワーが見える。ヨークを象徴する、もっともすばらしい眺めの1つである。

ピーターゲイトは、やがてキングズ・スクェアーの広場にでる。ここは、エブラクムの南東部の門があったところとされている。

この場所には、広場となる前は教会があったという。イギリスではよく見られることであるが、広場や通路の敷石に、古い墓石がそのまま使われていることがある。この広場にも、敷石に墓石が使われているところがある。皆、気に留めることもなく、その上をふつうに歩いている。面白くもあり、不思議な気もする。

ところでローマ人が去ったあとにやってきたアングロ・サクソン人やデーン人がつくった道は、どういうわけか、皆、微妙に曲がったり斜めに交差したりしている。

ローマ人が町をつくるときは、まず道をまっすぐに通し、それから石造りの住居を、計画的に建てていった。道はあくまでもまっすぐで、直角に交差するものだった。

ところが、アングロ・サクソン人やデーン人は、そうではなかった。彼らのルーツが狩猟民族であったからなのか、定住するようになったときの住居も、まずは雨露をしのぐための簡単な木造のものだった。彼らはそれを無造作に、無計画に建てていったという。そうして集落ができ、人びとがそこを行き交ううちに、自然と道ができていった。そのため、彼らの集落にできた道は、自然と曲がったり、斜めに折れたりしたものになったのだという。

ヨークの旧市街の道も、皆、微妙に曲がったり折れたりしている。まっすぐなところはほとんどない。

中世の路地―ザ・シャンブルズ

キングズ・スクェアーの南側に、斜めに入る狭い道がある。「ザ・シャンブルズ(the Shambles)」という名の路地で、中世そのままの街並みが残されているところである。歴史的な町ヨークを象徴するところでもあり、ヨーロッパでも、中世の雰囲気をもっともよく留めているところとされている。

英語で「シャンブル」とは、屠殺場のことであり、そこから転じて、流血の修羅場や大混乱した状態を表現するときにも使われる。

通りの名前は、これと関係している。かつてこの道路沿いには、屠殺業者や肉屋が並んでいたという。

シャンブルのもとになった言葉は、古代アングロ・サクソン語で屠殺業者や肉屋が肉をならべるときに使う台「シャメル(shamel)」だったとされている。そしてこの路地は、かつては両側に肉屋の「シャメル」が並ぶ、さしずめ「シャメル街」だったのである。その「シャメル」が「シャンブル」と変化していったとき、「シャンブルの並ぶ通り」という意味から「ザ・シャンブルズ」になったとされている。

この路地の両側にある家は、1階よりも2階、2階よりも3階と、上の階にゆくほど外側にせり出した造りになっている。「ジェティ(jetty)」という造りで、14、5世紀のティンバー・フレームド造りの家によく見られるものである。3階になると、窓から窓へと、通りの反対側の家に飛び移れそうである。そしてどの家も、少し傾いたり歪んだりしているように見える。ザ・シャンブルズは、まさに中世の路地といった感じのところである。

中世の路地―ザ・シャンブルズ

ヨークの聖マーガレットの話

このザ・シャンブルズの35番地に、「セント・マーガレット・クリザロウの聖堂(the Shrine of St Margaret Clitherow)」というところがある。イングランドでカトリックが禁止されていた時代に、カトリックの僧侶をかくまい、そのために殉教した、肉屋の妻マーガレットを祀ったところである。

話は、16世紀のエリザベス1世の時代のことである。ここに、密かにカトリックを信仰する若い肉屋の夫婦が住んでいた。

当時のイングランドは、ローマ・カトリックと決別して、プロテスタントの国になっていた。そして、」「カトリックの信仰はきびしく禁止され、カトリック教徒は反体制分子とみなされて迫害されていた。

これにたいして、ローマは失地回復のために、反宗教改革の戦士ともいうべき、イエズス会の僧侶をイングランドに潜入させ、地下活動と信者たちへの支援をさせていた。そして肉屋の妻マーガレットは、イエズス会の僧侶を1人、密かに家の中にかくまっていたのである。

カトリックを取り締まっていた北部地方院の役人は、かねてからこの肉屋が怪しいと睨んでいた。1586年のある日、役人は肉屋を急襲する作戦にでた。そして、マーガレットが世話をしていたフランドル人の少年を捕まえると、むち打ちで脅し、カトリックの僧侶が隠れている場所を聞きだしたのである。そこは、当時、「僧侶の穴(priest

hole)」と呼ばれた、家のなかの狭い隠し部屋だった。

役人がきたとき、カトリックの僧侶はすんでのところで逃げ出したが、隠し部屋に証拠を残してしまった。そこから、カトリック僧の衣と本が見つかったのである。

カトリックの僧侶をかくまった疑いはマーガレットに向けられた。そして彼女は逮捕され、裁判にかけられることになった。

マーガレットは、家族や隣人、周囲の人たちに迷惑をかけたくなかった。また、裁判の陪審に選ばれた人たちも困らせたくなかった。そこで彼女は、沈黙をとおし、一切の申し開きをしなかったのである。

マーガレットの沈黙は、裁く側からすれば、罪を認めたことと同じだった。それよりも宗教裁判では、裁判にかけられたときから、すでに有罪がきまったも同然だった。どうあっても、そこから逃れることはできなかった。

マーガレットにあたえられた刑は、「長時間の苦痛をあたえる」というものだった。彼女は石の床の上に仰向けに寝かされ、背中に下には角ばった小石が押し込まれた。そのあと、彼女の体の上にドア板がかぶせられ、その上に、少しずつ石が積み上げられていった。その重さは、最後には500キログラムにもなるという。

この刑を受けると、しだいに石が背中に食い込み、激痛に襲われる。さらに、胸が圧迫されて呼吸が困難になる。それでもすぐに死ぬことはなく、悲惨な場合には、息絶えるまで数日間も苦しみつづけることがあったという。

しかしマーガレットは、しばし苦しんだものの、15分とたたないうちに息絶えたという。こうして1586年3月17日、マーガレットは信仰をつらぬいて殉教したのである。

400年近くがたった1970年、バチカンの法王庁は、彼女を「ヨークの聖マーガレット(St Margaret of York)」として聖人に列したという。

ザ・シャンブルズからクリフォーズ塔へ

ザ・シャンブルズをぬけると、ザ・ペイヴメント(the Pavrment)という通りにでる。その正面に、一見、4階建てに見える大きなティンバー・フレームド造りの建物がある。1557年に建てられた「トマス・ハーバート・ハウス(the

Thomas Herbert House)」である。

ハーバート家は、ヨークでも古い家柄であるという。17世紀なかごろの当主に、サー・トマス・ハーバート(Sir Thomas Herbert)がいる。彼は、チャールズ1世の寝室係をつとめた宮廷人で、国王の友人でもあった。チャールズ1世がピューリタン革命で1649年に処刑されたとき、彼に最後まで付き添ったのがこのトマス・ハーバートだった。

クリフォーズ塔へ行くには、ザ・ペイヴメントを右に進み、パーラメント・ストリート(Parliament Street)との交差点でカッパーゲイト(Coppergate)へと入る。そして、その先の交差点を左折すると、カースルゲイト(Castlegate)である。そこを少し行くと、広々とした空間にでる。かつての、巨大なヨーク城(York

Castle)のコート(court)すなわち中庭だったところである。

この広場の右手(北西側)、芝生でおおわれた小さな丘の上に、円筒形のような形をした石造りの建物が建っている。これがクリフォーズ塔である。ヨーク城のキープ(keep)すなわち天守だったところである。

クリフォーズ塔

広場の正面(南東側)と左手(北東側)には、どっしりとした重厚な建物がある。「カースル・ミュージアム(Castle Museum)」という博物館である。

この一角は、かつては司法関係の建物が集められていたところである。正面の建物は1705年に建てられたものであるが、カースル・ミュージアムになる前は、債務者刑務所(debtor's

prison)になっていたところである。

同じく博物館になっている左手の建物は、かつては女子刑務所だったところである。ヨークシャーを代表する、パラーディオ様式(古典様式)の建築家ジョン・カー・オブ・ヨーク(John

Carr of York)の設計で1780年に建てられたものである。

これと対になる、広場の反対側、つまり右手にある建物も、ジョン・カーの設計で1777年に

建てられたものである。かつては巡回裁判所だったところであるが、現在は刑事裁判所になっている。

この一帯は、かつてはヨーク城の強固な城壁で囲まれたいたという。しかしその城壁は、19世紀のなかごろに、街の発展の障害になるということで、大部分が取り壊されてしまった。そして現在は、その一部が、カースル・ミュージアムの裏側に残るのみとなっている。

クリフォーズ塔は、13世紀に建てられたヨーク城のキープだったところであるが、その起源は、1067年に征服王ウィリアム1世が築いたノルマン式の城にある。

クリフォーズ塔については本編の第3部第3章のなかで詳細にふれているが、暗い過去を持った城である。リチャード1世獅子心王(Richard I,

the Lion-hearted 在位1189‐99)の時代の1190年に反ユダヤ暴動があり、そのとき、当時、ここにあった木造のキープに逃げ込んだユダヤ人150人が、城とともに炎につつまれて犠牲となったのである。

そのとき焼け落ちたクリフォーズ塔は、13世紀に石造りで再建された。しかしピューリタン革命時代の1644年のヨーク包囲戦で議会軍に砲撃され、一部が破壊されてしまった。塔はその後、修理されたが、1684年に塔内で爆発事故があり、屋根が崩れ落ちてしまった。それからは使われることもなく、そのまま廃墟になっていったという。

ところでクリフォーズ塔は、平面で見ると、ケトゥラフォイル(quatrefoil)という、四葉のクローバーのような形をしている。キープの形としては、非常にめずらしいものとされている。

女子刑務所と債務者刑務所が博物館となったのは、20世紀になってからである。しかしここは、刑務所の博物館ではない。19世紀から20世紀の初めにかけての道具や生活用品を集めた、郷土民族博物館である。

その中心となったコレクションは、ヨークの北東約40キロメートルのところにあるピカリング(Pickering)という町の医師ジョン・ラムプルー・カーク(John

Lamplugh Kirk)が集めたものである。

彼は、20世紀になって工場での大量生産品がでまわり、それまでの職人の手になる物が周囲からどんどん消えてゆくことに寂しさを感じ、それと同時に、危機感を抱いたという。そこで彼は、身のまわりの日常の生活用品から農機具や職人の使う道具などと、ありとあらゆる物を集めはじめたのである。

イギリス人にとって捨てるものはないというが、それでも彼が集めた物には、物が入っていた空き箱や包み紙のような、誰も見向きもしないようなガラクタの類も入っていた。

1935年、カーク医師は、そうして集めた膨大な量のコレクションを、ヨーク市に寄贈したのだった。そして市は、当時、使われなくなっていた女子刑務所を改修し、そこを彼のコレクションを展示するための博物館としたのである。

博物館の中には、ヴィクトリア朝の街並みを再現した一角がある。カーク医師の名前をとって「カークゲイト(Kirkgate)」と名づけられている。カーク医師のコレクションだけで、優に1つの街並みができてしまったのである。百年、二百年たつと、どんなガラクタやゴミのような物でも、歴史の資料となる証である。

イギリス人は、よく「これはちょっと古くてね」と自慢げに言うことがある。そしてこちらが「これは最新のやつだ」というと、「なんだつまらない」という顔をするときがある。古い物には古いというだけで価値を見いだす。そしてイギリス人は、ますます物を捨てなくなる。

街道強盗ディック・ターピンの話

債務者刑務所だったところには、18世紀にロンドン周辺の街道を荒らしまわったハイウェイマン(highwayman)――街道強盗――として知られているディック・ターピン(Dick

Turpin)が捕らえられていた独房が残されている。

ここで道草を食って、ディック・ターピンについて触れておくことにする。

彼は本名をリチャード・ターピン(Richard Turpin)といい、1705年にエセックスのヘムプステッド(Hempstead)というところで生まれた。学校を出たあと、ターピンは肉屋となり店を持つまでになったが、やがて鹿の密漁に手を染めるようになった。その後、彼はサミュエル・グレゴリーという男を頭目とする強盗団に入り、ロンドン周辺の裕福な家に押し入っては金品を強奪するようになっていた。

1735年、ターピンが30歳になったときに、強盗団の仲間のほとんどが捕まり、処刑されるということがあった。しかし、彼はうまく逃げおうせ、大陸に渡ってほとぼりが冷めるのを待っていた。

1737年2月、ターピンはイングランドに戻ってきたが、今度はマシュー・キングとスティーブン・ポッターという男たちを仲間を組み、ロンドンやその周辺の街道で強盗をはたらくようになった。

ところが4月30日、ロンドンのホワイトチャペルでの強盗に失敗し、ターピンは2人の仲間とも離ればなれとなり、ひとり、ロンドンの北にあるエッピングの森へ逃げこんで隠れていた。

5月4日、ターピンは、森の近くの邸宅に忍び込んで馬を盗もうとしていたところを、トマス・モリスというそこの使用人に見つかってしまった。そして、モリスが追いかけてきて銃を撃ってきたので、ターピンも持っていたピストルで撃ち返したところ、弾がモリスにあたり、彼を殺してしまった。この結果、ターピンはついに、街道強盗と殺人の罪で、200ポンドの賞金のかかったお尋ね者となったのである。

ターピンは、ロンドン周辺から行方をくらますと、ヨークシャー東部のハンバー河畔の小さな町ブルー(Brough)――となり町のウェルトン(Welton)ともいわれている――に、ジョン・パーマー(John

Palmer)と名前を変え、馬喰として現れた。

ところがひょんなことから、彼は逗留していた町の宿屋ザ・グリーン・インで捕まってしまった。

それは1738年10月2日のことだった。町でターピンがいたずら半分にピストルでカラスを撃ったところ、その近くにいたジョン・ロビンソンという男に「あぶないじゃないか!」と注意され、口論となったのである。そしてターピンは、その男に「銃でおどした」と訴えられ、捕まってしまった。

ターピンは、危害を加えたわけではなかったので、保釈金を払えば、すぐにでも釈放されるはずだった。ところが、彼にはそれをしてくれる知人も友人もいなかったので、彼は拘留されたままだった。そしてそのあいだに、ターピンが商っていた馬は盗まれたものであることが発覚し、彼は、今度は窃盗罪でヨーク城の刑務所に入れられてしまったのである。

ここで、ターピンにとっては不運なことがつづいた。1739年2月、彼は「ジョン・パーマー」であることを証明してくれるようにと、故郷にいた義理の兄弟に手紙を書き送った。ターピンは、あくまでも「ジョン・パーマー」でとおし、馬泥棒の罪だけで済まそうとしたのである。

ところが、故郷の町の郵便局長ジェイムズ・スミスは、手紙の宛名書きの筆跡に見覚えがあり、その手紙はディック・ターピンからきたものであると見破ったのである。それというのも、その郵便局長は、ターピンが通っていた学校の元校長で、彼の筆跡を憶えていたからである。

元校長はヨークに駆けつけると、「ジョン・パーマー」なる男はお尋ね者の「ディック・ターピン」であると証言した。しかし元校長は証言しても、賞金は受けとらなかったという。

1739年4月7日、ディック・ターピンは、タドゥカスター街道――現在のA1036号線――にあって、ロンドンの処刑場タイバーンになぞらえてヨークのタイバーン(the

York Tyburn)と呼ばれていた処刑場で、絞首刑となった。

ところで、ディック・ターピンは――金持ちから金品を奪い、それを貧しい人たちに分けあたえていた――義賊だったとされ、英雄のように伝えられている場合もある。しかしそれは誤りで、実際には義賊でもなければ英雄でもなく、彼はただの強盗・追いはぎ・人殺し、そして馬泥棒だったという。

ディック・ターピンは、犯罪者として処刑されたが、そうなった者としてはめずらしく、彼の墓は残っている。ふつうならば、処刑後の犯罪者の遺体は、共同墓地の犯罪者用に掘られた穴に放り込まれて埋められるだけだった。ところがディック・ターピンは、エセックスから駆けつけて彼の処刑に立ち会った友人に、最後の頼みとして「きちんと埋葬してくれ」と頼んだのだという。こうして彼の遺体は、友人の手によってヨーク城近くのセント・ジョージズ教会墓地(St

George's Churchyard)に埋葬され、墓もつくられたのだった。そして、「彼は義賊だった」といまでも誤解している人たちが、彼の墓に花を手向けているのである。

「ヨークの眼」からヨーヴィック・ヴァイキング・センターへ歩く

カースル・ミュージアムの前に、円形のひろい芝生のがある。「ヨークの眼(the Eye of York)」と呼ばれているものである。このあたりは、街なか雑踏とはまた違った、のんびりとした雰囲気のあるところである。

クリフォーズ塔からヨーク大聖堂へ戻るには、カースルゲイトからコニー・ストリート(Conery Street)へと進み、セント・ヘレンズ・スクェアー、ストーンゲイトへとたどる道順もある。しかし、コニー・ストリートは新しい店が並ぶ通りで、歩くにはあまり面白くない。

そこで時間があれば、カースルゲイトからわき道にそれて、カッパーゲイトの「ヨーヴィック・ヴァイキング・センター(Jorvik Viking Centre)」へまわるのもいい。

ここは、1976年にヨーク市がシティー・センターを建設しようとして調査したとき、1067年にウィリアム1世によって焼き払われた、ヴァイキング時代以来の大規模な集落の跡が発見されたところである。

発掘調査後に資料館が建てられ、中にヴァイキング時代の集落が再現され、出土品が展示されている。「タイム・カー」という乗り物にのると、それは、トンネルのようなところを現代から近代、中世へと時代をさかのぼってタイム・スリップしてゆく。そしてノルマン人による戦火をくぐりぬけると、そこはヴァイキング時代の村のまっただ中となる。

このカッパーゲイトからは、アングロ・サクソン人の王族か貴族のものと思われる兜が発掘されている。真鍮で縁取りされた鉄兜で、「ザ・カッパーゲイト・ヘルメット(the

Coppergate Helmet)」と呼ばれている。

兜には、鼻当てと蝶つがいがついた鉄の頬当てがあり、首の側面とうしろ側は、くさび帷子で保護されるようになっている。真鍮でできた、目のまわりの縁取りと鼻当てには、組紐文様(guillovche)と動物文様(zoomorphic

pattern)があり、750年から775年ごろのノーサンブリアの特徴をよく示しているという。また、真鍮でできた、鼻当てから頭頂部をへて後ろにまわされている装飾帯とそれと直交する両脇の装飾帯には、ラテン語で「主イエスと精霊と父なる神の名において祈る、アーメン」と刻まれている。

発掘されたときは、兜には、戦いでついたものか、傷やへこみがあったという。しかし、兜の部品は外されてその中に入れられ、兜は、厚い板でかこまれた四角い穴の中に、鉄製の槍の先とともに収められていたという。そのことから、この兜は8世紀後半に収納されたものが、そのまま埋もれてしまったもの、と考えられている。

グッドラムゲイトからヨーク大聖堂の裏側へ

ヨーヴィック・ヴァイキング・センターからは、パーラメント・ストリートへでてそのまま来た道をたどるのもいいが、パーラメント・ストリートを行き、ザ・シャンブルズとのあいだの迷路のような路地を見てまわるのもいい。そこには、古い建物でかこまれたニューゲイト・マーケット(Newgate

Market)などの空間がある。

それとも、ザ・ペイヴメントからコリャーゲイト(Colliergate)へと入り、キングズ・スクェアーへと出て、そこからグッドラムゲイト(Goodramgate)をたどるのもいい。

この通りの名前は、9世紀の終わりごろにイングランドの北部を支配していたヴァイキングの首長グスルム(Guthrum)の名前からきたものだという。この通りには、レディーズ・ラウ(Lady's

Row)という、ヨークでももっとも古い、14世紀の家並みがある。

グッドラムゲイトからカレッジ・ストリート(College Street)へとたどると、ヨーク大聖堂の裏側にでる。

その道筋に、「セント・ウィリアムズ・カレッジ(St William's College)」という建物がある。1453年に大聖堂の司祭たちのために建てられた施設である。1階は石造りで、2階はティンバー・フレームド造りになっている。

ここのティンバー・フレームドは、ヨークで、もっとも美しいものの1つとされている。1階の軒下がアーチ状にせり出し、そこに湾曲した支えの木骨がきれいに並んでいる。2階の出窓も、湾曲した木骨で支えられている。

セント・ウィリアムズ・カレッジは、ヘンリー8世による修道院解散のあと王室に没収され、その後、個人の手に渡ったこともあった。ピューリタン革命の時には、チャールズ1世の造幣局が置かれていた。その後は、集合住宅に使われたこともあったという。幾多の変遷を経たあとに改修され、現在は北部主教会議の会議場となっている。

セント・ウィリアムズ・カレッジ

ヨーク大聖堂の北側、城壁とのあいだは、広い緑地になっている。南側ほど観光客でにぎわうこともなく、静かな一角である。

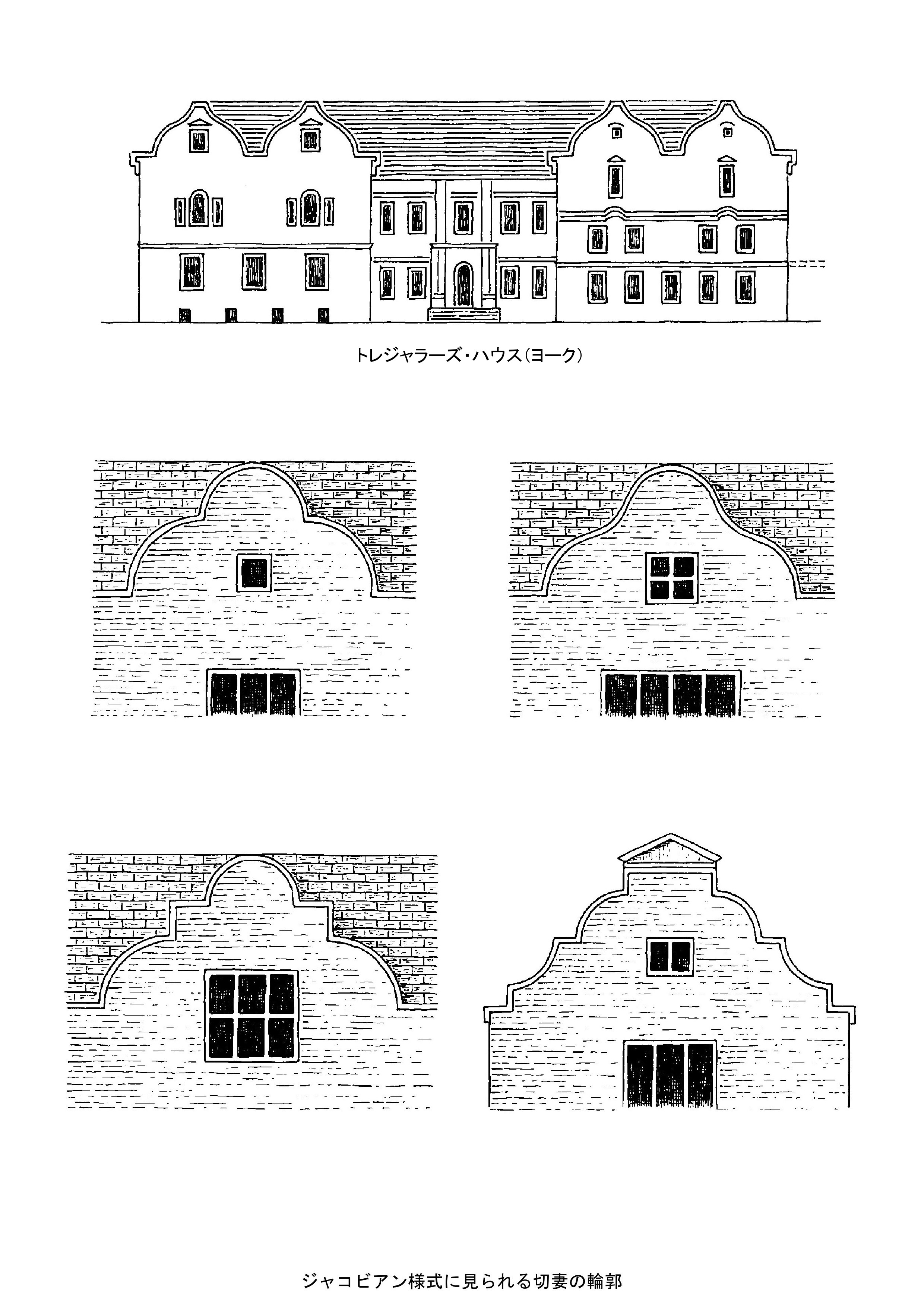

ここに、トレジャラーズ・ハウス(Treasurer's House)という建物がある。修道院解散法で1547年に大聖堂の財務部が解散させられるまでは、財務官の屋敷だったところである。この建物は、ローマ時代の建物があったところに建てられている。地下室で、その時代の基礎を見ることができる。

現在の建物は、数世紀のあいだに何度も改修されてきたもので、建築様式としては複雑である。しかし、屋根は17世紀初期のジャコビアン様式で改修されたときのままであり、屋根の切妻の輪郭に、その特徴である、曲線でできた独特の形が見られる。

大聖堂の北側のひろい芝生越しに見るチャプター・ハウスと北翼廊、その上にそびえるランタン・タワーの眺めには、西側のツウィン・タワーを真正面から見たときの圧倒的な威容とはまた別の、静かな美しさがある。

ミュージアム・ガーデン

ヨークでの滞在時間がまだ残っていたら、ヨーク駅の隣にある「国立鉄道博物館(National Railway Museum)」を見るのもいい。イングランドの誇る蒸気機関車や客車の世界最大級のコレクションがある。日本の新幹線の初代先頭車両の一部も展示されている。

観光客であふれる雑踏をさけて静かな時間を過すならば、ミュージアム・ストリート(Museum Street)とメアリーゲイト(Marygate)のあいだの一角を散策するのがいい。この一帯は、いまはミュージアム・ガーデン(Museum

Garden)と呼ばれているが、かつてはセント・メアリーズ修道院(St Mary's Abbey)の敷地だったところである。

ここには、ローマ時代の城壁と砦マルタンギュラー塔(Maltangular Tower)、それにセント・メアリーズ修道院の廃墟、ヨークシャー博物館(Yorkshire

Museum)、キングズ・ナマー(King's Manor)――王の館――などがある。

ここを歩くには、ブーサム城門から一度、旧市街を出てメアリーゲイトにまわり、セント・メアリーズ修道院のゲイトハウス(gatehouse)――門楼――から入るのがいい。12世紀のノルマン様式の門楼をくぐると、左手に修道院の廃墟がひろがっている。

セント・メアリーズ修道院は、ベネディクト修道会(Benedictine)の、イングランド北部でもっとも重要な修道院だったところである。1088年に建設がはじまり、中世をとおして営々と築かれ、14世紀ごろにほぼ完成したとされている。

修道院は1539年に解散させられ、その後、廃墟となっていった。いまは、聖堂の壁のほんの一部と、基礎が残っているだけである。それでも、わずかに残された壁には、13世紀後半の装飾的中期ゴシック様式の、優雅なアーチ状の窓枠がならんでいる。

セント・メアリーズ修道院の廃墟

ヨークシャーには修道院の廃墟が多いが、ここのように都市の中心部にあるものは少ない。それは、ヨークシャーの修道院の多くが、人里を嫌ったシスターシャン(Cistercian)の修道士たちが建てたものだったからである。彼らの修道院は、皆、辺鄙な山の中にある。

これにたいして、ベネディクト派は町の近くに修道院を建て、そこを活動の拠点としていた。こうして都市のなかで廃墟の美しさを味わえるのも、ベネディクト派のおかげかもしれない。

観光客もこの辺りまではほとんど来ないので、静かな時間をすごすことができる。

廃墟のすぐわきには、ヨークシャー博物館がある。じつは、この博物館自体が、かつての広い修道院の廃墟の上に建っているのである。この博物館は、1827年に新古典主義の様式で建てられたものである。

この博物館のコレクションは、考古学と博物学が中心で、ローマ時代の遺跡から発掘された多くの物が展示されている。ヨークで即位したコンスタンティヌス大帝の頭像や、軍神マースの像などがある。

ヨークシャー博物館のわきには、ローマ時代の城壁とそのコーナー部にあった砦マルタンギュラー塔が残っている。ここは、ちょうどローマ時代のヨーク――エブラクム――の西の角だったところである。この部分の城壁と塔の上半分中世に築かれたんものであるが、下半分は紀元300年ごろのローマ時代のものである。上のほうは、中世の技術で大きな切り石できれいに築かれている。ところが下のローマ時代のほうは、加工していない小さい石で、少し乱雑に、日本の野面(のづら)積みのように築かれている。その違いが一目でわかり、興味深いものがある。

マルタンギュラー塔の内側には、市内で発掘されたローマ時代の石棺が数個、置かれている。

ヨークシャ博物館の裏には、キングズ・マナーがある。ここは、もともとは修道院の院長の館だったところで、修道院解散法で没収されたあとは、国王がヨークに滞在するときの館となったところである。また、イングランド北部統治の要である北部地方院(the

Council of the North)が置かれたところでもある。

イングランド北部は、カトリックの信仰がとくに根強かったところで、ヘンリー8世がキングズ・ナマーに北部地方院を置いたのも、なにかと問題を起こすこの地方のカトリックを取り締まるためだったとされている。

1541年、キングズ・ナマーには、ヘンリー8世の5度目の王妃キャサリン・ハワード(Catharine Howard)――彼女は不義密通の罪で翌年に処刑されてしまうが――が、滞在したことがあったという。

1603年、スコットランドのジェイムズ6世がイングランドのジェイムズ1世としての戴冠式のためにロンドンへ向かったとき、その途中で宿泊したものここだった。

北部地方院は1641年に廃止されたが、キングズ・ナマーは、ピューリタン革命の内戦時には国王派の拠点となり、チャールズ1世が滞在したこともあった。

キングズ・ナマーも時代とともに変遷をかさねてきたすえに、現在はヨーク大学の施設となっている。

ミュージアム・ガーデンをかこむ石塀の北の角には、「セント・メアリーズ・ハムレット(St Mary's Hamlet)」という、小さな塔がある。ピューリタン革命の1644年のヨーク包囲戦のとき、議会軍はここを爆破して市内に突入しようとした。そのとき塔の一部が破壊されたが、議会軍は国王軍の激しい抵抗にあい、議会軍の突入作戦は失敗したのだった。

セント・メアリーズ修道院の廃墟とその周辺は、訪れる者を静かに歴史の世界へといざない、様々なことを思い出させてくれる空間である。

歴史的な町ヨークでは、いつでもどこかで遺跡の発掘や、歴史的建造物の補修作業がおこなわれている。

いま、机の上には、木彫りのバラの花のついたオーク材のブロックでできたペン立てがある。このオーク材は、そうした補修の際に出た本物の廃材で作られているという。それが、いつごろのもので、どこで何に使われていたのかは分からない。しかし、これを手に取るたびに、古都ヨークのことが思いだされるのである。