スコットランド女王メアリーとダーンリー卿、イングランド王室との関係

スコットランド女王メアリーの物語

千葉 茂著『ヨークシャーの丘からイングランドを眺めれば』より

目 次

第1章 生まれながらの悲劇

生後1週間足らずで女王に

フランス皇太子妃から王妃へ

未亡人となり失意の帰国

ダーンリー卿との再婚そして破局

ボスウェル伯との再々婚そして廃位

第2章 俘虜の旅路

イングランドへ亡命

16世紀後半のイングランド

俘虜の旅路

相次ぐ陰謀

メアリーの処刑

第1章 生まれながらの悲劇

生後一週間足らずで女王に

一時、ヨークシャーのボルトン城に幽閉されていたことのあるスコットランド女王メアリー・ステュアート(在位1542-67)は、1542年12月8日に生まれた(ただし、7日だったとする説もある)。

父はスコットランド国王ジェイムズ5世(在位1513-42)で、イングランド国王ヘンリー7世の孫にあたった。母はジェイムズ5世の2度目の妃メアリー・オヴ・ギーズ(マリー・ドゥ・ロレーヌとも呼ばれる)で、フランスの名門貴族ギーズ公の娘だった。

メアリーが生まれたころのスコットランドは、フランスの影響下でイングランドと激しく対立していたときで、かならずしも平穏な時代ではなかった。

そこで女王メアリーの物語は、彼女が生まれる少し前からはじめることにする。

ジェイムズ5世と王妃メアリーとのあいだには、ふたりの息子がいた。しかしかれらは、メアリーが生まれる前の年の4月に、ふたりともまだ幼児のときに、流行り病のようなもので亡くなってしまった。そのときのジェイムズ5世の悲しみと落胆には、非常に大きいものがあったという。王室とスコットランドの将来を案じたからである。

当時のスコットランドは、宗教的にも政治的にも多くの問題をかかえて混乱していた。

王室は宗教的にはカトリックで、王妃をおなじカトリックの大国フランスから迎えるなどして、フランスとは深い関係にあった。しかし、国内にはカルヴァン派のプロテスタントが広がりはじめ、貴族たちのなかにも、プロテスタントに改宗する者がふえていた。

これにたいしてカトリックのフランスは、当然のこと警戒していた。プロテスタント勢力が、おなじプロテスタントのイングランドから支援をうけていたからである。

そこでフランスは、スコットランドのカトリック勢力にてこ入れをし、イングランドの影響が強まるのを警戒していた。

一方イングランドはイングランドで、スコットランドがフランスやカトリック諸国との同盟関係を強化してイングランドを脅かすことを警戒していた。

そして、フランスもイングランドも、スコットランドを自分たちの陣営に引き込もうとしていた。

1541年9月、ジェイムズ5世の叔父でもあるイングランド国王ヘンリー8世(在位1509-47)は、スコットランドをプロテスタント側に引き込もうと、ジェイムズをヨークに呼び出して直談判しようとした。

しかし、スコットランドの重臣や聖職者たちは、当然のことこの会談に警戒した。そしてジェイムズ5世に、ヘンリー8世の呼び出しには応じないように説得し、出かけてゆくことを思いとどまらせたのだった。

ところが、これがヘンリー8世を激怒させることになった。ヨークでジェイムズを待っていたかれに、肩すかしを食らわせることになったからである。

翌1542年の夏、ヘンリー8世は甥の無礼にたいして、スコットランドにイングランド軍を侵攻させた。そして8月、イングランド軍は国境沿いの町ケルソとロックスバラを襲撃すると、掠奪してまわったあげく、家々に火をつけて焼き払ったのである。

このイングランド軍の暴挙にたいして、ジェイムズ5世も黙って見ているわけにもいかず、軍隊を召集して反撃にでようとした。

しかし貴族たちのなかには、おなじプロテスタントと戦うことに難色をしめす者が多く、ジェイムズは軍隊を編成することもままならなかった。やむなくかれは、カトリックの聖職者の力をかりて反プロテスタント勢力だけで軍隊を編成し、ようやく出撃することができた。

そのスコットランド軍は、11月24日、ソルウェイ湾の奥の国境付近でイングランド軍と対峙することになった。

ところが、スコットランド軍はイングランド軍の罠にかかり、エスク川とサーク川とのあいだの沼沢地ソルウェイ・モスに誘い込まれてしまった。そしてぬかるみに足をとられたスコットランド軍は、ろくに戦うこともなく大敗を喫するのだった。これが「ソルウェイ・モスの戦い」とよばれているものである。

ジェイムズ5世は、やっとの思いで戦場から逃げのび、11月30日にエディンバラの北約30キロメートルにあるフォークランド宮殿に入ることができた。しかしかれは、スコットランド軍の大敗に大きな衝撃をうけ、精神的に立ち直ることができず、そのまま寝込んでしまった。

このように、スコットランドがイングランドと厳しく対立していた1542年の春、王妃が3度目の懐妊をした。それを知ったジェイムズ5世は、とにかく世継ぎの王子が生まれ、王室の将来が安泰になることを願った。

それというのも、もし女子が生まれたとなると、その子は将来、女王となるが、ジェイムズは、女王では多くの問題をかかえたスコットランドを統治してゆくのは無理だろうと考えたからである。

そればかりか、王位継承者が女子となると、婚姻関係をむすぶことでスコットランドを手に入れようとする者がかならず出てくる。結婚相手が外国の王族となれば、スコットランドはいずれその国に連合され、乗っ取られることになる。ジェイム5世は、それだけはなんとしても避けたいと思っていた。かれが男子の誕生をせつに願った理由は、こんなところにもあったのである。

ところが、この年の暮れに生まれてきた子は、ジェイムズの期待に反して女子だった。それを知らされたかれは、「女か」とつぶやき、失望の色を隠そうともしなかったという。

国内のカトリックとプロテスタントの対立、そこへ外国の干渉、加えて貴族たちの権力争い。ジェイムズ5世が女子の誕生を知ったときの落胆は、「これらの国難を女王ではとても乗り切れないだろう、これでステュアート王朝も終わりか」という、絶望的な悲しみだったのである。

ジェイムズ5世は、女子の誕生に希望を見いだすことができず、絶望したまま衰弱すると、12月14日、30歳で他界してしまった。

メアリーが父の王位を継いで女王となったのは、生後1週間になるかならないかのときだった。

そして、彼女の摂政となってスコットランドの実権をにぎったのは、2代アラン伯ジェイムズ・ハミルトンだった。かれはジェイムズ2世の曾孫にあたる王族のひとりだったが、親イングランド派だった。

すると、ジェイムズが心配していたとおり、幼い女王の誕生に、イングランドのヘンリー8世がさっそく触手をのばしてきた。かれはイングランドの皇太子エドワードとメアリーを結婚させることで、武力にたよらずともスコットランドを併合できると目論んだのである。

1543年7月、ヘンリー8世はアラン伯ら親イングランド派の主導する政府とのあいだで、この年6歳になるエドワードと1歳のメアリーの婚約を「グリニッジの条約」として強引に成立させた。

しかしこの婚約に、フランスとスコットランドの親フランス派の貴族たちが猛反発した。その結果、摂政のアラン伯は失脚し、代わってメアリーの母メアリー・オヴ・ギーズが摂政となり、スコットランドの実権をにぎるようになった。親フランス派による巻き返しである。そして、メアリーとエドワードとの婚約は、この年の12月に破棄されたのである。

ところが、イングランドのヘンリー8世も簡単にはあきらめなかった。

1544年、かれは皇太子エドワードの伯父になるハートフォード伯エドワード・シーモアに命じて、イングランド軍をスコットランドに侵攻させた。そして婚約の復活をせまって、ハートフォード伯にスコットランド領内を掠奪してまわらせた。

このイングランドの掠奪は、一時は首都エディンバラにまでおよぶという荒っぽいものものだった。これが、ヘンリー8世の「手荒な求婚」といわれるものである。

ヘンリー8世は、1547年1月、56歳で他界した。そして、皇太子エドワードが9歳9カ月でエドワード6世として即位した。

少年王の摂政には、伯父のエドワード・シーモアがなった。シーモアはそれと同時に、初代サマーセット公に叙爵した。そしてかれは、この年の秋にもスコットランドに侵攻し、掠奪してまわったのである。

フランス皇太子妃から王妃へ

たびかさなるイングランドの侵略行為に、女王メアリーの身を案じた母親のメアリー・オヴ・ギーズは、母国フランスに支援をもとめた。

すると今度は、フランス国王アンリー2世(在位1547-59)が女王メアリーに目をつけてきた。かれはスコットランドへの軍事的肩入れと、女王メアリーとフランスの皇太子フランソワとの婚約を交換条件にしてきたのである。いずれフランソワが即位すれば、王妃の国スコットランドはフランスと連合され、実質的にはフランスのものとなる。アンリ2世のはそう考えたのである。

またアンリ2世は、ヘンリー8世のあとを継いだイングランドのエドワード6世は病弱で、たとえ結婚したとしても、世継ぎが望める状態ではない――ということを聞いていた。ヘンリー8世のふたりの娘、メアリーとエリザベスの王位継承権は、父親の離婚と再婚のくりかえしで、不動のものとは言えなかった。そして、スコットランド女王であるメアリーにも、テューダー王家の血が流れていた。事と次第によっては、女王メアリーはイングランド王位を主張することもできる。そうなれば、フランスはスコットランドに加えてイングランドも手に入れることができる。アンリ2世はこのような、じつに遠大な野望をいだいていたのである。

イングランドに脅かされつづけていたスコットランドに、女王メアリーとフランス皇太子との婚約に反対する声はなかった。そしてその婚約は、「ハディントンの条約」としてすぐに成立するのだった。

1548年8月7日、5歳の女王メアリーは、フランスの宮廷へと送られ、そこで育てられることになった。

亡きジェイムズ5世の心配は、ここでも的中してしまった。結局、女王メアリーのスコットランドは、イングランドとフランスの両方から狙われたのである。

このあとスコットランドは、女王不在のまま、メアリーの母メアリー・オヴ・ギーズの支配するところとなった。

スコットランドは、これまでも大国フランスの干渉をうけてきたが、このあとは実質的にフランスの属国となったのである。そして、エディンバラにはフランス軍が守備隊として常駐し、宮廷の要職はフランス人によって占められるようになった。

これでフランスは、スコットランドの乗っ取りに成功し、北から直接、イングランドを牽制できるようになったのである。

まずは、フランスとメアリー・オヴ・ギーズの勝利だった。

1558年4月24日、15歳のメアリーは、1歳年下のフランス皇太子フランソワと結婚をした。

ところがこの結婚には、裏に密約があったという。「メアリーに世継ぎの王子が生まれなかった場合には、スコットランドはフランス王のものとする」というものだった。これは、メアリーに王子が生まれようが生まれまいが、スコットランドはフランスと連合され、いずれはフランスのものになる、ということを意味していた。

1558年11月、イングランドではカトリックのメアリー1世(在位1553-1558)が他界し、プロテスタントのエリザベスがエリザベス1世(在位1558-1603)として即位した。

これにたいしてフランスは、イングランドの王位はスコットランドの女王メアリーが継ぐべきである、と主張してきた。カトリックの立場からすれば、エリザベスは庶子であり、彼女の王位継承権は認められなかったからである。

1559年7月、フランス国王アンリ2世は、馬上槍試合で頭部にうけたケガがもとで他界した。そして、メアリーの夫が15歳でフランソワ2世(在位1559-60)として即位した。16歳のメアリーは、ついにフランスの王妃となったのである。このころ、彼女にとって人生の絶頂期だった。

一方この時期のスコットランドは、メアリー・オヴ・ギーズのもとで、実質的にフランスに支配されていた。その手先となっていたのは、国内のカトリック勢力だった。

これにたいしてプロテスタントの貴族や地主、市民は、「主の会衆」という同盟を組織し、フランスの支配にたいして反乱を起こして抵抗していた。

するとそこに、イングランドがプロテスタント勢力に加勢して介入してきた。ここにきて、スコットランドのカトリックとプロテスタントの対立は、フランスとイングランドの代理戦争の様相を呈してきたのである。

1560年1月、イングランド海軍はスコットランドのフォース湾を封鎖し、フランスからの援軍を阻止する行動にでた。さらに、イングランド軍は4月には陸からもスコットランドに侵攻していった。イングランドにとっては、ここは、スコットランドへの覇権をとりもどす正念場だった。

そんなときの6月、対イングランド最強硬派で、この年45歳になるメアリー・オヴ・ギーズが、突然、他界した。その結果、フランスとイングランドの対立は沈静化してゆくようになった。両軍のあいだには、その後も小規模の衝突はあったが、それが大きな戦闘に発展するようなことはなかった。そして7月、イングランドとフランスとのあいだに「エディンバラ条約」がむすばれ、双方がスコットランドから撤退し、フランスはそれまで認めていなかったエリザベス1世をイングランドの女王として認める――ということで、事態は収拾していった。

こうして、スコットランドはフランスの支配から解放され、プロテスタントにも道が開かれたのである。

未亡人となり失意の帰国

スコットランドは、女王メアリーにとっては自国だった。しかしそこは、宗教抗争と貴族間の権力争いの絶えない、彼女にとっては無縁の国だった。メアリーはフランスの宮廷でスコットランドのことを忘れ、優雅な日々をおくっていた。

ところが1560年12月、子供のころから病弱だった夫のフランソワ2世が、16歳の若さで他界してしまった。死因は、持病の耳の病気が悪化したためだったと言われている。

メアリーは、18歳になったばかりで未亡人となった。彼女は、フランスへやってきたときは人質のような存在だった。しかし成長するにつれて、華麗で優雅なフランスの宮廷生活を楽しむようになっていた。そして、いつも宮廷の中心にいて、かしずかれていた。

ところが夫の死によって、メアリーの立場は激変してしまった。前王妃はもはや宮廷の中心的存在ではなく、ただの貧しい北国の女王でしかなかった。

居場所を失ったメアリーは、1561年、13年ぶりに自国スコットランドに帰ってきた。

しかしそのときの祖国は、無政府状態に近いものだった。貴族たちは権力闘争に明け暮れ、カトリックとプロテスタントの宗教抗争も終わっていなかった。そして厄介だったのは、貴族や庶民にはプロテスタントがふえていたが、もどってきた王室は、依然としてカトリックだったことである。

ダーンリー卿との再婚と破局

フランスの宮廷で自由気ままに暮らしてきたメアリーにとって、混乱した国は、到底、統治できるものではなかった。また、彼女にもその気がなかった。

メアリーは荒廃した国を思いやるよりも、フランスの宮廷での優雅な生活を懐かしんだ。それは、荒涼とした辺境の地スコットランドでは望むべくもなかったが、彼女はそれなりの贅沢が楽しめればいいと思っていた。あとは、再婚相手を探すだけだった。

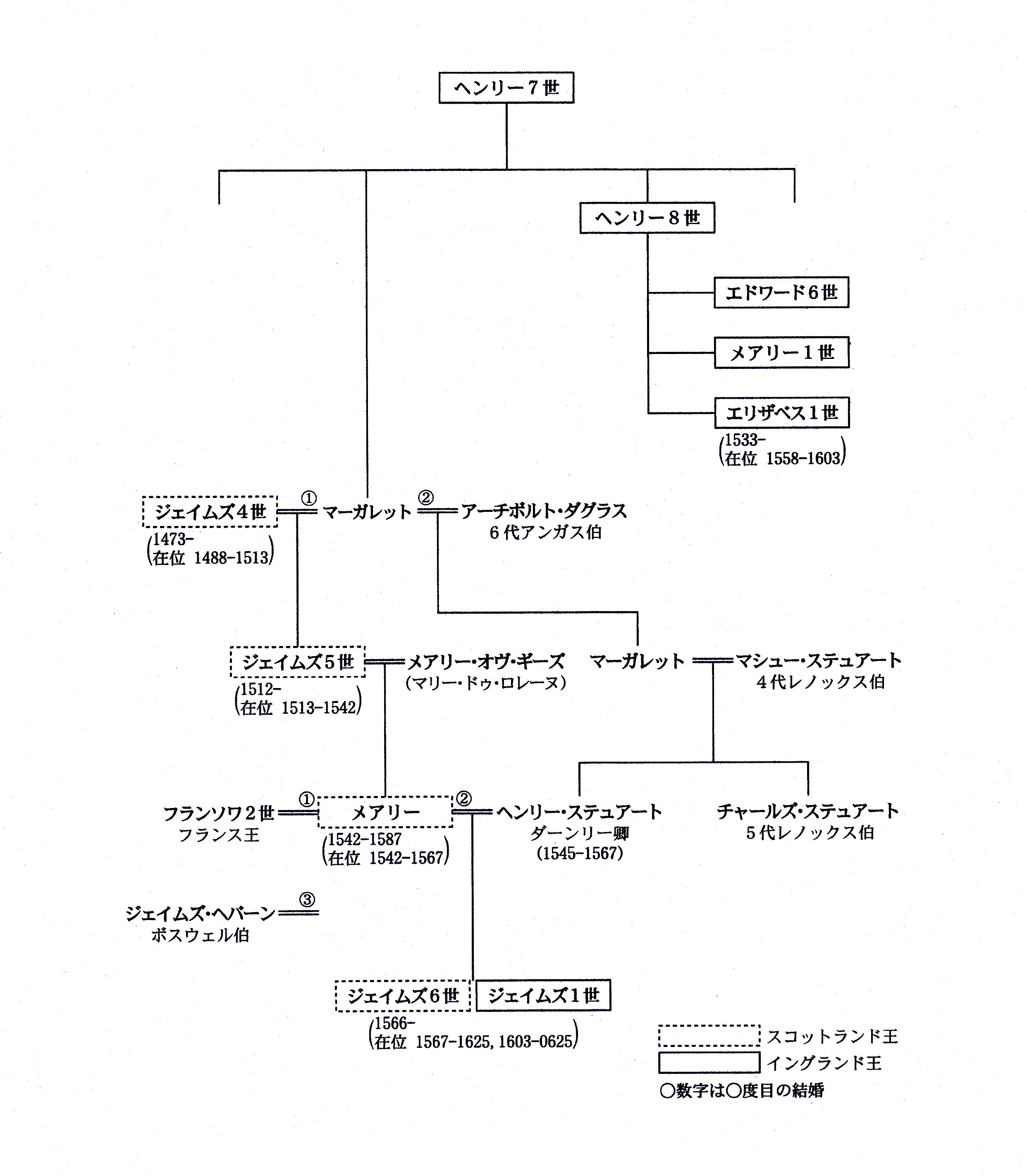

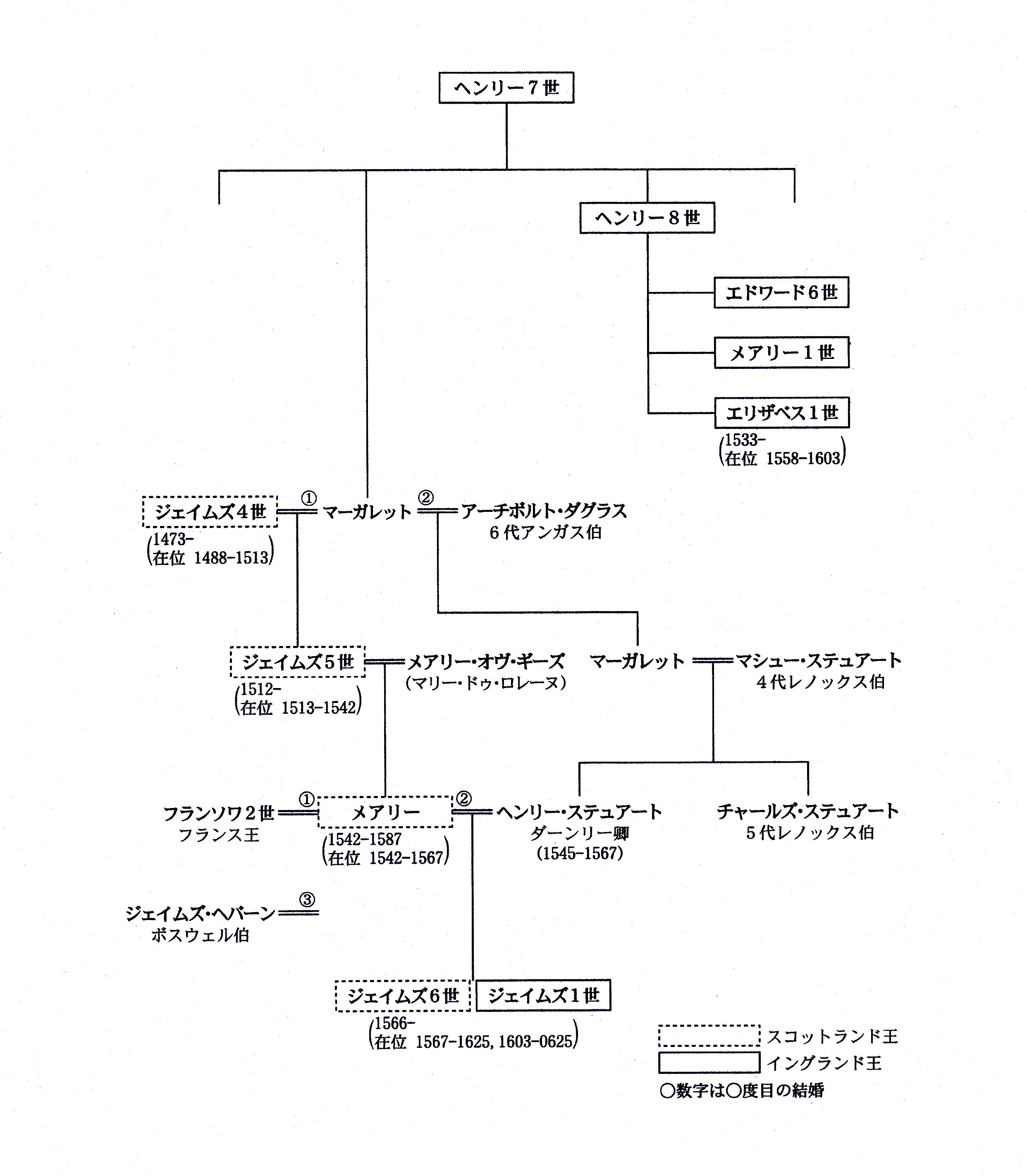

1565年の春、22歳のメアリーの前に、ダーンリー卿ヘンリー・ステュアートという3歳年下の青年が現われた。かれの父4代レノックス伯マシュー・ステュアートは、スコットランド王室の血をひいていた。そして母方の祖母マーガレットは、イングランドのヘンリー8世の姉で、メアリーにとっても祖母にあたっていた。

この祖母は、スコットランド国王ジェイムズ4世(在位1488-1513)と一度結婚したが、夫と死別したあとに6代アンガス伯アーチボルト・ダグラスと再婚をしていた。そしてダーンリー卿は、このアンガス伯の孫だった。つまりメアリーとダーンリー卿は、祖父の異なる又従姉弟同士の関係にあった。

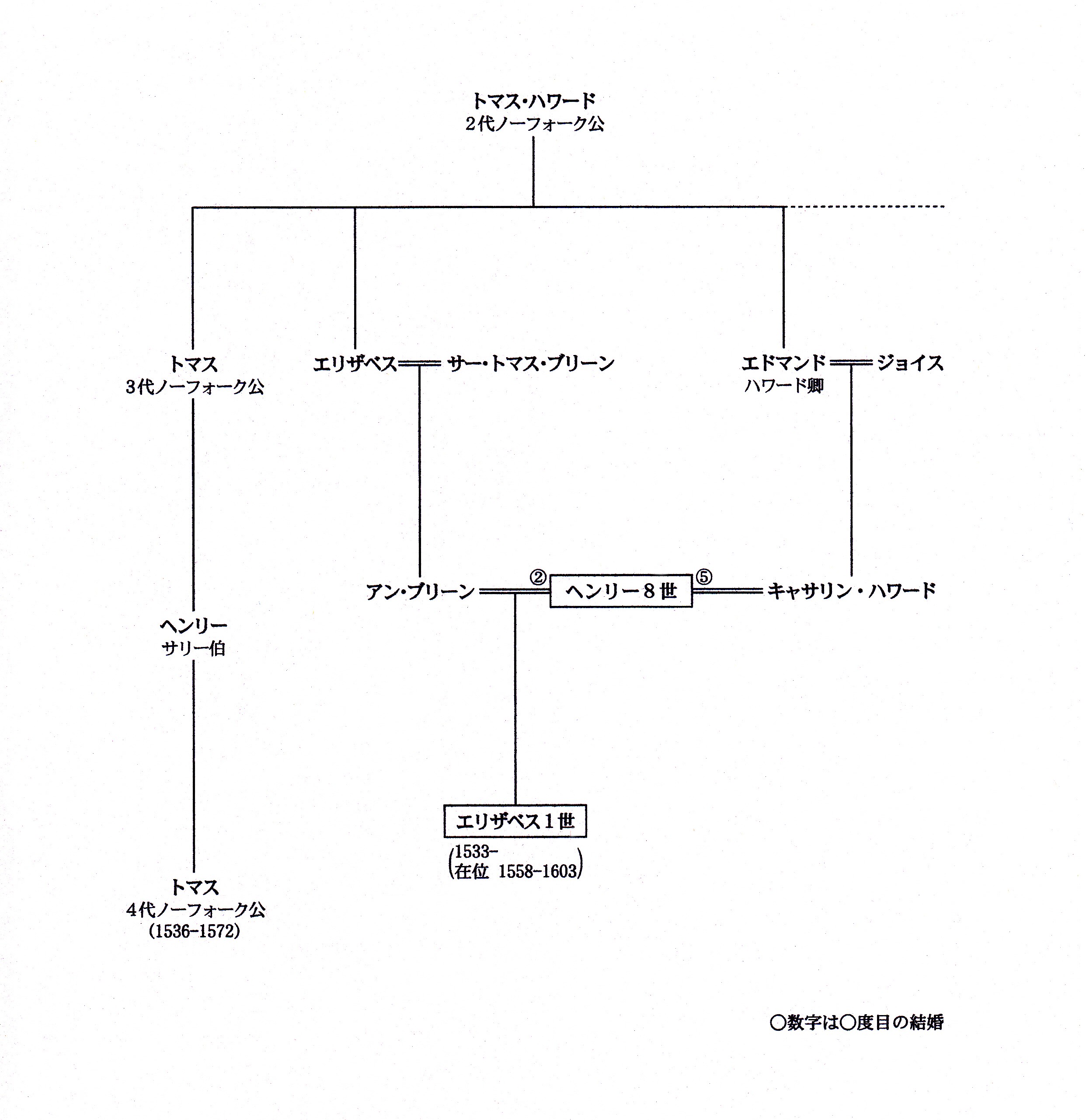

スコットランド女王メアリーとダーンリー卿、イングランド王室との関係

ダーンリー卿は背が高く、メアリーの目には初々しい好青年に映った。彼女はすぐにダーンリー卿に夢中になり、結婚を申し込むのだった。

ダーンリー卿もメアリーが気に入り、ふたりはすぐに結婚することになった。そして結婚式は、1565年7月29日に、エディンバラのホリールードハウスの宮殿でおこなわれた。

しかしここで問題が生じた。

メアリーがフランスからもどったころ、スコットランドではプロテスタントも容認されていて、多くの貴族がプロテスタントになっていた。

ところがフランスとの関係が深かった王室は、依然としてカトリックだった。そして女王の再婚相手ダーンリー卿もカトリックだった。

そのためプロテスタントの貴族たちは、ふたりの結婚が反プロテスタントの動きにつながるのではないかと恐れ、女王の結婚に反発して反乱を起こした。そして反乱軍は、おなじプロテスタントの国イングランドに援軍を要請したのである。

しかし、イングランドのエリザベス1世は慎重で、彼女の対応は冷たかった。エリザベスは、スコットランドに過度にかかわることで、国内のカトリック勢力を刺激したくなかったからである。

結局、スコットランドのプロテスタント勢力はイングランドからの支援がうけられず、かれらの反乱は、4代ボスウェル伯ジェイムズ・へバーンによって鎮圧されてしまった。これによってメアリーの再婚生活は、順調に進むかにみえた。

女王メアリーの悲劇は、いったいどこから始まったのだろうか。

彼女はダーンリー卿に夢中になって結婚したのだったが、ふたりの結婚生活は2、3カ月で破綻してしまった。メアリーにとって最初は好青年に見えたダーンリー卿も、ただの甘やかされて育った、わがままな男であることがわかってきたからである。

かれは高慢で頑固、短気で落ち着きがなく、気まぐれ、それに酒好きで女好きという、ステュアート家の悪い血をすべて受け継いでいたという。

メアリーは絵にかいたような美しい女王だったというが、フランスの宮廷でちやほやされて、なに不自由なく育ってきた。わがままなところは、彼女とておなじだった。

メアリーは夫ダーンリー卿をうとましく思い、しだいに遠ざけるようになった。そして、ボスウェル伯とイタリア人の秘書官ダヴィッド・リッチオを側近として重用した。

メアリーはとくにリッチオを頼りにし、いつもそばに置いていたという。そのため、「リッチオは女王の恋人ではないか?」という噂がたつくらいだった。

このことはいつしかダーンリー卿の耳にも入り、かれの嫉妬心をかきたてることになった。そして女王とその夫の不仲を利用しようとする貴族たちは、あることないことをダーンリー卿に吹き込み、さらにかれの嫉妬心をあおっていった。

そしてついに、事件が起こることになった。1566年3月9日の夕方、メアリーがホリールードハウスの宮殿にリッチオやお気に入りの側近たちを招いて会食をしているときのことだった。そこに突然、ダーンリー卿とその配下の者が乱入してきた。そしてダーンリー卿は、メアリーの目の前でリッチオを刺し殺してしまった。さらにダーンリー卿は、メアリーの不義をうたがい、彼女を責めたてたのである。

このとき、メアリーは妊娠6カ月だったというが、彼女はダーンリー卿のやきもちにあきれはて、辟易するばかりだった。

これでふたりの仲は、完全に冷えきったものとなったのである。

この年の6月19日、メアリーはエディンバラ城で男子を出産した。のちのスコットランド国王ジェイムズ6世、さらにイングランド国王ジェイムズ1世となるジェイムズである。

しかしダーンリー卿は、10月の息子の洗礼式に立ち会うことを拒否するのだった。かれは、子どもが本当に自分の子であるかを疑っていたからである。メアリーは夫の疑いにあきれかえり、かれの猜疑心の強さにはうんざりだった。こうしてふたりの関係は、もはや修復不可能なところまでいったのである。

このあと、ダーンリー卿は病気がちとなり、グラスゴーに引きこもったまま、エディンバラの宮廷にもまったく顔をださなくなてしまった。メアリーは、なんとかしてこの結婚を解消したいと思った。

冬が近づくと、ダーンリー卿はすっかり衰弱し、ベッドに臥していることが多くなった。メアリーは、かれを放っておくこともできず、エディンバラ郊外のカーク・オ・フィールズの館に連れてくると、そこで療養させることにした。メアリーは自由になりたかったが、すっかり弱ってしまったダーンリー卿を哀れに思い、毎日、見舞ったという。

1567年2月9日、メアリーはいつものようにダーンリー卿を見舞い、夜にはホリールードハウスの宮殿に帰っていった。

その夜のことである。日付が変わるころ、ダーンリー卿は物音で目をさました。階下の部屋で、人が歩きまわっているような音がしていたからである。

ダーンリー卿は、とっさに身の危険を感じた。そして、着替えもせずに、窓に備えつけてあった非常用の梯子で部屋を抜け出した。ところが、庭に下りたところで侵入者たちに感ずかれ、捕らえられてしまった。ダーンリー卿は恐怖のあまり命乞いをしたが、侵入者たちは無言だった。

2月10日の午前2時ごろ、カーク・オ・フィールズの村の住人は、すさまじい爆発音で眠りをやぶられた。音は、館のほうからだった。外に出てみると、土ぼこりに混じって、硝煙のにおいがしていた。

夜が明けたとき、村びとが館のほうに行ってみると、そこで目にしたものは、がれきの山と化した館だった。そしてそこから少し離れたところに、寝巻き姿の男が倒れていた。ダーンリー卿だった。

かれはすでに死亡していたが、遺体はきれいだった。しかし、首のまわりには縄目の跡があった。ダーンリー卿は爆死したのではなく、絞殺されていたのである。

村びとのなかには、爆発音がするだいぶ前に助けを呼ぶ人の声のようなものを聞いたと言う者もいた。

ダーンリー卿を殺害した者たちは、この夜、館に爆薬を仕掛けてかれを暗殺しようとしていた。そのとき、ダーンリー卿が物音に気づいて逃げだしたので、暗殺者たちはかれを捕らえて絞殺し、それから館を爆破して逃げたのである。

ダーンリー卿の死が暗殺だったことは、だれの目にも明らかだった。証拠はなかったが、「首謀者はボスウェル伯ジェイムズ・ヘバーンではないか」と噂された。そして「女王メアリーもこの謀殺にかかわっていたのではないか」とささやかれた。

それというのも、メアリーが夫ダーンリー卿から自由になりたいと思っていたことは、だれもが知っていた。そして野心家のボスウェル伯は、メアリーとダーンリー卿との仲にきしみが生じてきたときから、メアリーのもとに足しげくかよい、彼女にとり入っていたからである。

ボスウェル伯との再々婚そして廃位

その後のボスウェル伯の行動を見れば、かれがダーンリー卿謀殺の首謀者で、なにを考えていたかは明らかだった。

ボスウェル伯は、ダーンリー卿が殺害されて2カ月もたたないうちに、メアリーに結婚を申し込んだのだった。かれはメアリーとの結婚で、スコットランドを手に入れようとしたのである。

しかしメアリーは、ボスウェル伯の求婚にすぐには応じなかった。

彼女は、ダーンリー卿との結婚で懲りていた。男を見た目だけで判断し、結論を急ぎすぎたあまりに失敗していたからである。

ダーンリー卿は、ただの軽い男だった。それにたいしてボスウェル伯は、その正反対だった。かれは落ち着いていた。しかし野心的で、強引なところもあった。腹の底ではなにを考えているのか分からないような怖さもあった。そこがまた、メアリーにとっては魅力と感じるところでもあった。

だがメアリーは、少し時間をかけて、慎重に結論をだそうと思っていた。そしてかれへの返答を、遅らせていた。

ところがボスウェル伯は、4月、彼女をフォース湾に突き出た岬にあるダンバー城へ強引に連れてゆき、そこで彼女に結婚に同意するように迫ったのである。メアリーは、もはや逃れようがなかった。

ボスウェル伯はやはり強引だった。かれはすでに結婚していたが、メアリーとの結婚を決意したときから離婚の手続きを進めていた。そして、その離婚が5月3日に認められると、5月15日にメアリーと再婚をしたのである。メアリーにとっては、3度目の結婚だった。

メアリーはカトリックだったが、ボスウェル伯がプロテスタントだったので、結婚式はプロテスタントのしきたりでおこなわれた。

しかし、このメアリーとボスウェル伯との結婚は、スキャンダラスだった。だれの目にも、ダーンリー卿暗殺事件の首謀者がボスウェル伯だったことはあきらかで、その陰謀にはメアリーも加わっていたのではないか、と噂されたなかでの結婚だったからである。

ふたりの結婚には、カトリックもプロテスタントも反対した。ボスウェル伯の王国乗っ取りは明白で、貴族たちは、ボスウェル伯がこれ以上、強大な権力を手にすることに警戒したからである。

スコットランドの貴族たちは、フランスの支配下にあった時代も、私利私欲で権力闘争をくりかえしてきた。それは、伝統的にスコットランドでは、ひとりの人間に権力が集中することを嫌ってきたからである。それがいま、ボスウェル伯ひとりが権力をにぎろうとしていた。

そこで貴族たちは、同盟をむすんで反乱を起こした。

この反乱は強力だった。なぜならば、ボスウェル伯に味方する者がいなかったからである。

6月15日、ボスウェル軍は、エディンバラの東約13キロメートルのところであった「カーバリー・ヒルの戦い」で、貴族同盟軍にあっさりと負けてしまった。そしてメアリーは、降伏して捕らえられたのだった。

一方ボスウェル伯は、戦場から逃走すると、ノルウェーまで逃げのびていった。しかしかれはその後、デンマークで捕らえられ、そこで獄死したという。

メアリーは、いったんホリールードハウスの宮殿に連れていかれたが、7月、サー・ウィリアム・ダグラスのロッホリーヴン城に軟禁されてしまった。この城はりーヴン湖のなかの離れ小島にあり、脱出は不可能といわれていたところだった。

7月、メアリーは、1歳になったばかりの息子ジェイムズへの譲位を余儀なくされた。しかし、不本意に女王の座を追われたメアリーは、その後も女王であると主張し、「スコットランド女王」の称号を使いつづけた。

ジェイムズ6世(在位1567-1625)として即位した息子の摂政には、ジェームズ5世の庶子でメアリーの異母兄になるマリ伯ジェイムズ・ステュアートがなった。

今度は、貴族同盟が幼児を国王に戴いて、スコットランドの実権をにぎったのである。

第2章 俘虜の旅路

イングランドへ亡命

メアリーは、脱出は不可能といわれていたロッホリーヴン城に幽閉されていたが、10カ月後の1568年5月2日、そこからの脱出に成功した。城主サー・ウィリアム・ダグラスの息子ジョージが、25歳の女ざかりのメアリーの美しさに惑わされ、彼女の脱出に手を貸したからだとされている。

変装したメアリーは、侍女たちとともに小舟に乗り、りーヴン湖を渡った。そこから南へとむかい、フォース湾を船で横切ると、クィーンズフェリーに上陸した。そして、そこからさらに南へとむかい、カークリストンの近くの、セトン卿のニドゥリー城に入った。

メアリーはそこで支持者をあつめ、女王への復位をめざして、反メアリーの貴族たちへの反撃を開始した。

一方、摂政のマリ伯のとっては、メアリーの脱出は痛手だった。ボスウェル伯に反発して1年前の反乱に加わった貴族たちのなかには、メアリーを支持する者がいたからである。

5月13日、メアリー軍は、グラスゴーの近くのラングサイドでマリ軍に決戦を挑んだ。「ラングサイドの戦い」である。

メアリーはこの戦いに王冠の奪還を賭け、6千の兵を集めていた。しかし、寄せ集めの軍隊であることは否めなかった。さらに、メアリー軍の総司令官だった5代アンガス伯アーチボルド・キャンベルは、戦いの決定的な瞬間に弱気になり、勝機を逃していた。その結果、メアリー軍は敗れてしまったのである。

戦場からかろうじて脱出したメアリーは、ヘリズ卿に助けられ、ダムフリースまでの60マイル(約96キロメートル)を逃げのびていった。そこからは、追手を避けながら、さらにコラ城、ターレグレス城へと逃避行をつづけていった。

メアリーは、もはやスコットランドにはいられなかった。そこで彼女は、ひとまずイングランドに亡命することにした。父の従妹になるエリザベス1世の力を借りて反メアリー勢力を一掃し、ふたたびスコットランドの女王の座につこうと考えたのである。

髪を短く切ったメアリーは、服も変えて、イングランドに近いスコットランド南端のダンドレナン修道院へとむかった。

このときの悲惨な逃避行について、メアリーは次のように書き残している。

「地面の上にそのまま寝て、酸っぱいミルクを飲み、パンもなく、オートミールだけをすすった。フクロウのように昼間は隠れ、夜、移動することが三晩もあった」

5月16日、メアリーは20人の従者をつれてソルウェイ湾を渡り、イングランド領に入った。それから、イングランド領内をワーキングトン、クッカーマウスへと移動し、逃避行をはじめてから5日目の5月18日に、カーライル城にたどりついた。

カーライル城は、メアリーをスコットランドの女王として丁重に迎え入れた。イングランドとスコットランドは対立していたが、メアリーはエリザベス女王の従兄の娘でもあり、賓客だった。メアリーは、ここでようやくゆっくりと休むことができた。

しかし亡命を果たしたものの、このときからメアリーは、実質的にイングランドの捕虜となってしまったのである。

10年前の1558年にエリザベスが女王に即位すると、その翌年に、イングランドはカトリックからふたたびプロテスタントの国になっていた。しかし、国内には旧教であるカトリックを信仰するものが多く残っていた。そればかりか、過激なカトリック勢力は、エリザベス1世を暗殺してカトリックを復活させようとしていた。

そんな状況のなかでは、プロテスタントのエリザベスがカトリックのメアリーを助けて反メアリーのスコットランド貴族を討つわけにはいかなかった。かれらもプロテスタントだったからである。

それどころか、メアリーのイングランドへの亡命は、逆に国内のカトリック勢力を活気づかせることになってしまった。

エリザベスにとってカトリックのメアリーは、従兄の娘とはいえ、厄介者以外に何ものでもなかった。

しかしメアリーは、これらのイングランドの状況を、まったく理解していなかった。彼女は、「血がつながっているのだから、エリザベスはきっと助けてくれるにちがいない」としか考えていなかったのである。

16世紀後半のイングランド

16世紀のイングランドは、プロテスタントとカトリックが激しく対立していた時代だった。

ここで、スコットランドの女王メアリーがイングランドに亡命してきたころの、イングランドの時代背景について触れておくことにする。

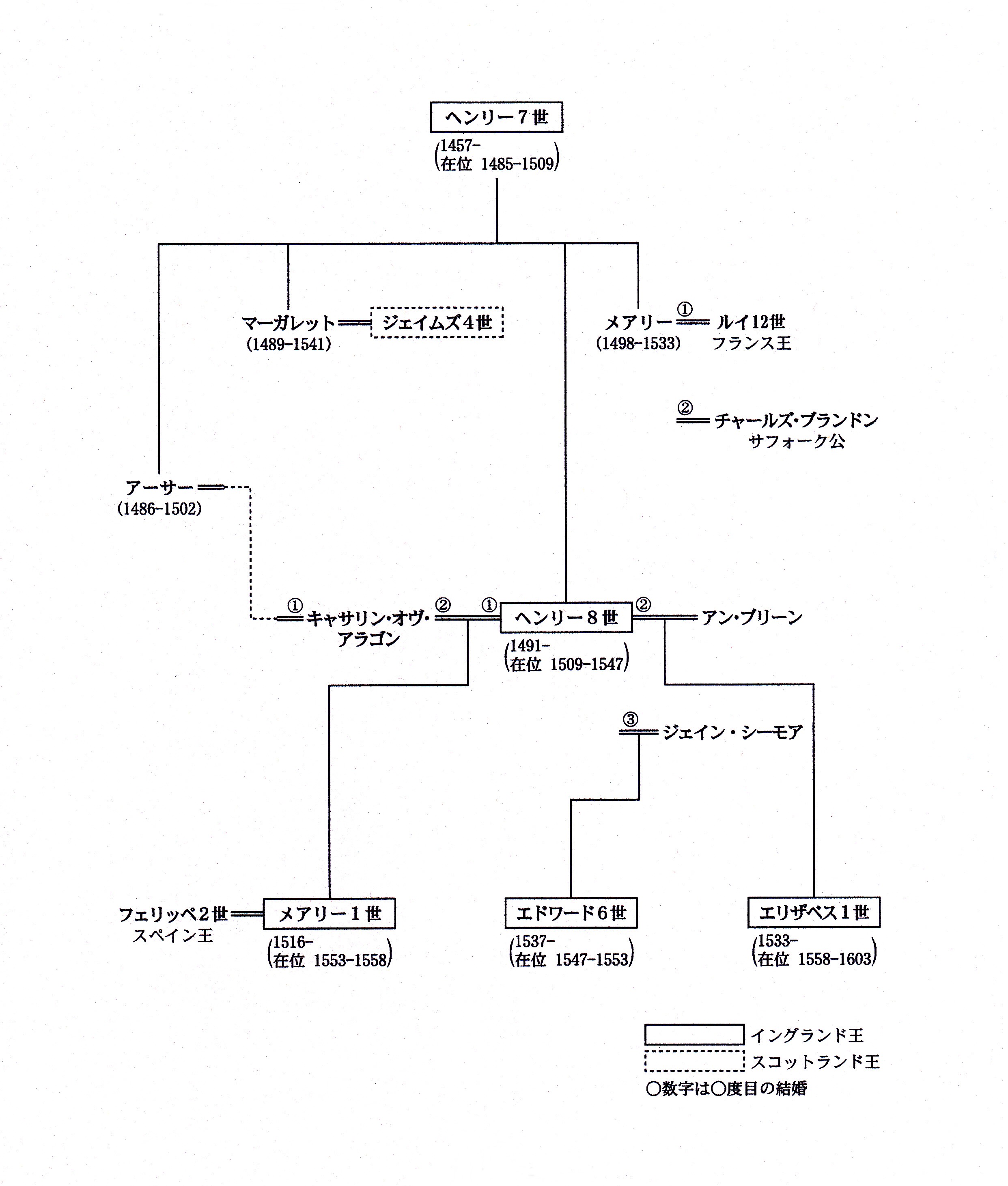

ヘンリー8世の離婚問題に端を発したローマ教皇との対立は、イングランドにカトリックとの決別という結果をもたらしていた。以降、イングランドは、国王を首長とするプロテスタント――国教会――の国となったのである。

1547年にヘンリー8世が他界すると、かれの3度目の王妃ジェイン・シーモアとのあいだに生れた一人息子のエドワード9歳が、エドワード6世として即位した。かれはプロテスタントとして育てられていた。また、少年王の側近にはプロテスタントが多く、イングランドは急速にプロテスタントの色を濃くしていった。それと同時に、カトリックは迫害されるようになった。

しかし、カトリック勢力も根強く残り、いつしか復活するときを待っていた。

病弱だったエドワード6世は、1553年7月6日、15歳で他界してしまった。当然、世継ぎはいなかった。

プロテスタント勢力は、その体制を維持しようとしたが、エドワード6世のあとを継いだのは、ヘンリー8世と最初の王妃キャサリン・オヴ・アラゴンとのあいだに生れた、カトリックのメアリーだった。しかも彼女は、スペイン人の母親の影響を強くうけ、狂信的なカトリックに凝り固まっていた。

メアリーが即位するまでのあいだには、「ジェイン・グレイの九日間女王」という事件もあったが、これについては、第7部第7章のなかで触れることにする。

メアリーは、7月19日にメアリー1世として即位すると、父ヘンリー8世の宗教改革を否定し、ローマ・カトリックを復活させた。そしてイングランドは、ふたたびカトリックの国となったのである。

さらにメアリー1世は、翌1554年の新年早々に、カトリックの大国であるスペインの皇太子フェリッペと結婚すると言いだした。彼女は、カトリックの完全な復活と継続をめざしたのである。

メアリーに世継ぎの王子が生まれれば、その子は将来スペインとイングランド両国の国王となる。ところがそれは、当時の力関係からいえば、イングランドがスペインの属国になることを意味していた。

メアリー1世のスペイン人との結婚発表に、愛国的な国民は、彼女がイングランドをスペインに売ったと反発した。そして、サー・トマス・ワイアットの反乱を招くことになった。

ワイアットは、1月にケント州で4千の兵をあつめると、女王の結婚発表の撤回をもとめて、ロンドンにむかって進撃した。しかしこの反乱は、多くの国民の共感をあつめたが、反乱軍に積極的に加わって女王に刃向かおうとする者は、それ以上はふえなかった。その結果、反乱は2月中旬に鎮圧され、失敗に終わるのだった。ワイアットら首謀者は全員、逮捕され、4月に首をはねられた。そしてかれらの首は、さらしものになった。

カトリックに凝り固まっていたメアリー1世は、ワイアットの反乱でより頑なになっていた。そして7月、彼女は周囲の反対を押し切って、フェリッペとの結婚式を強行したのである。

メアリー1世の即位は、カトリックによるプロテスタントへの弾圧、宗教裁判の再開でもあった。プロテスタントの時代に肩身の狭い思いをした彼女は、異端処罰法を復活させると、プロテスタントへの復讐を開始した。そして、プロテスタントの聖職者やかれらに協力した神学者、信者をつぎつぎに捕らえては、宗教裁判にかけて処刑していった。

1555年4月、ケンブリッジ大学やオックスフォード大学の神学者が、プロテスタントの宗教改革に手を貸したとして火刑にされた。

同年9月には、プロテスタントの宗教指導者だったカンタベリー大司教トマス・クランマー、ロンドン司教ニコラス・リドリー、ウースター司教ヒュー・ラティマーの3人が拘束され、オックスフォードで裁判にかけられた。

リドリーはプロテスタントのすぐれた神学者でもあり、ラティマーはもっとも高名な説教師だった。しかし、ふたりとも10月16日に火あぶりの刑に処せられてしまった。そのときのようすは、次のようなものだった。

ふたりは太い柱をはさんで背中あわせに鎖で縛られ、そのまわりに薪が積み上げられた。リドリーの兄弟が特別に許され、ふたりの首のまわりに、火薬の入った布袋を巻きつけた。苦痛ができるだけ長引かないようにするためだった。

ラティマーは死に直面して、「われわれは今日、神の恩寵によって、イングランドにけっして消えることのないロウソクの火を灯すことになるだろう」という言葉を残した。薪に火がつけられると、ラティマーはすぐに火に包まれ、火薬が爆発して一瞬にして最期をむかえた。

しかし、リドリーの最期は悲惨だった。火のまわりが悪かったために、かれは、火薬が爆発するまでの長いあいだ足を焼かれつづけたのである。

一方、最高位の聖職者だったトマス・クランマーは、ふたりの処刑に立ち会わされ、改宗をせまられた。かれがそれを拒否すると、それまでは拘束されているとはいえ友人と会うことも許され、比較的自由な生活だったが、その後は、光もささない地下牢に閉じ込められるようになった。そして、心身ともに疲れはてて朦朧としたなかで、かれは、一度はカトリックへの改宗の同意書に署名をしてしまったのである。

しかし改宗したとはいえ、かれが処刑を免れるわけではなかった。

クランマーから勝利を勝ちとったカトリックは、1556年3月、処刑の前に公開の場で、かれにもう一度、改宗したことを告白させようとした。

しかしその前日に正気をとり戻したクランマーは、改宗したことを後悔し、それを取り消したのである。そしてかれの真意に反して署名した右手を呪い、火あぶりの刑に処せられたときには、炎のなかに右手をかざし、そのまま最後まで動かさなかったという。

エドワード6世のプロテスタント時代には、異端とされたカトリックが火刑になることはほとんどなかった。

それがメアリー1世の時代になると、プロテスタントの多くの司祭や信者が火刑にされるようになった。その数は、メアリー1世が統治した1553年から1558年までの5年間で、3百人にたっしたという。彼女が「ブラディー・メアリー」――血まみれのメアリー――といわれる由縁である。

プロテスタントにたいする激しい弾圧がつづくようになると、カトリックは、イングランド人の目には非愛国的で残酷な外国の信仰と映るようになった。

スコットランドの宗教改革者ジョン・ノックスは、この時代の3人のカトリックのメアリー、すなわちイングランドのメアリー1世、スコットランドのメアリー・オヴ・ギーズ、そしてその娘メアリーによる統治を、「女による奇怪な統治」と非難したという。

カトリックの復活に燃え、意気込んでフェリッペと結婚したメアリー1世だったが、その結婚生活はうまくいかなかった。なにしろ結婚したときの花嫁は37歳で、花婿よりも10歳も年上だった。そのうえ、メアリーはプロテスタントにたいする憎しみを、狂ったようにたぎらせていたからである。

夫フェリッペの目には、メアリーはただの狂った老女にしか映らなかった。そして、もともと政略結婚だったとはいえ、フェリッペはメアリーにまったく魅力を感じていなかった。

フェリッペは、結婚後1年あまりはイングランドにいたが、その後スペインへもどり、1556年にフェリッペ2世として即位した。かれは1年半後にふたたびイングランドへやってきたが、3カ月あまり滞在しただけで、すぐにスペインへ帰ってしまった。

メアリー1世のプロテスタントにたいする憎しみは、異母妹のエリザベスにたいする憎しみでもあった。

エリザベスは、ヘンリー8世と2度目の王妃アン・ブリンとのあいだに生まれた子だった。離婚を認めないカトリックにしてみれば、エリザベスは私生児だった。しかもプロテスタントだった。

メアリー1世に子ができれば、イングランドのカトリックは安泰だった。しかし子ができなければ、王位はプロテスタントのエリザベスに移る。プロテスタント勢力が期待するのはそこだったが、メアリーはそれだけはなんとしても阻止したかった。

メアリー1世の結婚に反対して反乱を起こしたワイアットは、エリザベスの母親アン・ブリンのいとこだった。そして、反乱のときにかれがエリザベスに出したという手紙が押収されていた。

そのため、エリザベスは反逆者とみなされ、「逆賊門」を通ってロンドン塔に投獄された。この門は、反逆者が投獄されるときに通る門で、そこからロンドン塔に入った者は、生きては二度と出られない、といわれていた。

メアリーとカトリック勢力は、エリザベスが反乱に加担していたとして、彼女を反逆罪で葬り去りたかった。

しかし、エリザベスはワイアットとのかかわりを否定した。また、彼女が関与していたことを示す決定的な証拠も、ついに出てこなかった。結局、エリザベスを有罪とする確かな証拠がなく、彼女は2カ月後に釈放され、ウッドストックの離宮に軟禁されたのだった。

ところが、エリザベスはワイアットの反乱にまったく無関係ではなかった。彼女は、ワイアットからきた手紙にはすべて口頭で返答し、証拠が残らないようにしていた、というのである。

メアリー1世は、世継ぎが誕生することを切望し、夫にも何度か「懐妊した」と言っていたという。しかし、ついに彼女に子供が生まれることはなかった。40歳もすぎると、もはや世継ぎの誕生は絶望的になった。そして、病におかされたメアリーは、しだいに衰弱していった。

1558年11月16日、メアリーは失意のうちに枢密顧問官たちの要請を受け入れ、エリザベスへの王位継承を認めた。そして翌17日、42歳で他界したのである。

こうして誕生したのが、エリザベス1世だった。カトリックを装いながらプロテスタントとして育った彼女は、イングランドを、敬愛する父ヘンリー8世のプロテスタントにもどした。

しかしエリザベスのとった宗教政策は、慎重かつ現実的で、妥協的なものだった。彼女は、宗教に深入りすることを避け、政治的な安定をめざしたのである。

それというのも、彼女の王権はかならずしも安泰ではなかったからである。有力貴族のなかには、カトリックであることを公言してはばからない者もいた。そしてカトリックにしてみれば、エリザベスは庶子であり、正統な女王としては認められなかった。カトリックから見た正統な女王は、ヘンリー8世の姉でスコットランド王ジェイムズ4世の王妃となったマーガレット・テューダーの孫になる、カトリックのスコットランド女王メアリー・ステュアートだった。

そこでカトリック勢力は、ローマ教皇やスペインと手をむすび、反乱やエリザベス1世の暗殺を策謀したのである。

スコットランド女王メアリー・ステュアートがイングランドに亡命してきたときのイングランドとエリザベス1世を取り巻く状況は、このようなものだった。

ところが、フランスの宮廷で世間知らずで育ったメアリーは、こうした状況も、また自分の置かれている状況もまったくわかっていなかった。「血のつながった父の従妹なら、かならず助けてくれる」としか思っていなかった。そして、メアリーはエリザベスに援軍をたのみ、スコットランドの反対勢力を一掃するつもりでいたのである。

これにたいしてエリザベスは、子供のときから宗教抗争と権力闘争の渦のなかに身を置き、現実の世界というものを身をもって学んできた。

そのエリザベスのメアリーへの対応は、冷静で冷たかった。なぜならば、メアリーはカトリックだったからである。従兄の娘とはいえ、プロテスタントのエリザベスが、スコットランドの反メアリーの貴族たちを討つ手助けをするわけにはいかなかった。かれらも、エリザベスと同じプロテスタントだったからである。

メアリーがイングランドに亡命してきたころ、エリザベス1世を悩ませていたもう一つのことがあった。後継者問題である。

エリザベスは独身をとおしたので、当然のこと、世継ぎはいなかった。

カトリックからみれば、メアリー1世のあとの正統なイングランド王は、エリザベスではなくメアリー・ステュアートだった。そして子供のいないエリザベス1世の王位継承者は、血統から見ても当然、メアリーだった。いずれにしても、次のイングランド王は彼女だった。

メアリー・ステュアートが亡命してきたことで、イングランド国内のカトリック勢力は活気づいた。

しかしプロテスタント側から見れば、メアリー・ステュアートが王位につけば、ふたたびカトリックの復活だった。そして、血生臭い宗教裁判の再開だった。

エリザベスにしてみれば、メアリーと国内のカトリック勢力が手をむすぶと、自分の地位が危うくなった。カトリック勢力が期待したのはそこだったし、エリザベスが警戒したものそこだった。

エリザベスにとって、亡命してきたメアリーは、危険な存在であり、疫病神以外の何ものでもなかった。だからといって、彼女をどうすればいいのか。エリザベスは、メアリーの処遇に頭を痛めるだけで、どうにも動きがとれなかったのである。

テューダー王朝

俘虜の旅路

1568年5月、エリザベスに援軍を期待してスコットランドを脱出してきたメアリーだったが、そのままイングランドに留め置かれることになった。

カーライル城は、メアリーの、イングランドでの最初の監獄となった。しかしそこはスコットランドに近く、メアリー支持者が彼女を奪還しにくる恐れがあった。そのようなことがあれが、イングランドとスコットランドの関係はますます複雑になる。そこで2カ月ほどすると、メアリーはひとまず、ヨークシャーのボルトン城に移送された。

メアリーはそこに半年間あまり幽閉されたあと、彼女の監視役となった6代シュルーズべりー伯ジョージ・トールバットの領地へと送られていった。そして、タツベリー、チャッツワース、シェフィールド城、シェフィールド・マナー、バックストン、ウィングフィールド・マナー、ワークソプ・マナー、コヴェントリー、チャートリーと、伯爵領内の城や館を転々とさせられたのである。もっとも長く幽閉されていたところはシェフィールド城で、彼女はそこで14年間ないし15年間の囚われの身の生活を送ったという。

イングランドに亡命してみれば、メアリーを待っていたのは、囚われの身の生活だった。しかしそれでも初めのころは、彼女はまだエリザベスに期待するものがあった。血がつながっているふたりが会えば、かならず親しくなれる、と信じていたのである。

ところがエリザベスは、メアリーと会うことを拒否しつづけた。なぜならば、メアリーには夫殺しの疑いも取りざたされていたからである。

エリザベスは、恋人を作っても、イングランドと結婚したと宣言して独身をとおしてきた。その彼女は、メアリーの夫殺しの疑いに、嫌悪感をもっていたのである。エリザベスは、「真相が明らかにされないうちは、メアリーには会いたくない」とも言ったという。

それともう一つ、彼女がメアリーに会いたくない理由があった。人づてに聞く9歳年下のメアリーは、背が高く、燃えるような美しい赤毛をしているという。そして、フランスの宮廷で育てられた彼女の身のこなし方は、まわりの者を圧倒するほど洗練されているという話だった。

それにひきかえてエリザベスは、偉大な国王ヘンリー8世を父にもちながら、私生児と罵られて育ってきた。何度も権力闘争や宗教抗争に巻き込まれてきた。身の危険さえ感じることもあった。彼女が自分を守るために自然と身につけてきた方法は、たとえ味方だと思っても絶対に本心をあかさないこと、まわりのおだてや誘いにのらないことだった。それは、若い娘のとる態度や愛嬌とは、ほど遠いものだった。

エリザベスも美しい金髪をしていて、子供のころはそれが自慢だった。しかし、三十も半ばを過ぎたいまは、痩せぎすで女性としての魅力に自信がもてなかった。そんな女ごころも、エリザベスにメアリーと会うことをためらわせていたのである。

国内のプロテスタント勢力は、カトリック勢力が「メアリーをイングランド女王に」と、いつ担ぎだすかわからないと、エリザベスに彼女を処刑するように迫った。

しかし、メアリーの処遇と運命については、ヨーロッパ中のカトリック勢力が注目していた。廃位されたとはいえ、スコットランド女王にしてイングランド王位の継承者、母方はフランスの大貴族、そしてカトリック。メアリーのうしろには、ローマ教皇とカトリックの大国であるフランスとスペインが控えていた。

それでなくともフランスとスペインは、プロテスタントのエリザベスを追い落とし、そのあとにメアリーを据え、あわよくばイングランドを属国化すべく、互いに牽制しながら、虎視眈々と狙っていた。

イングランド国内でも、エリザベス体制を転覆すべく、カトリック勢力の陰謀が渦を巻いていた。

海外からは過激なイエズス会の僧侶が潜入し、反プロテスタント活動を扇動していた。かれらは、カトリックの地方領主がマナー・ハウスのなかに作った隠し部屋――僧侶の穴――にかくまわれながら、地下活動をつづけていた。

メアリーはしだいに、亡命したころには思いもつかなかったような、陰謀の渦に巻き込まれていったのである。

相次ぐ陰謀

1569年、カトリックの信仰が根強かったイングランド北部で、7代ノーサンバランド伯トマス・パーシーや6代ウェストモーランド伯チャールズ・ネヴィルが中心となった反乱があった。この反乱は、エリザベス体制をささえるプロテスタントの新勢力に反発して起こされたもので、「北部の反乱」または「諸伯の反乱」と呼ばれている。

これにつづいて翌年には、デイカー家の起こした反乱もあった。

「北部の反乱」は、エリザベス体制をささえ、彼女の忠実な側近で首席枢密顧問官にして国務大臣だったサー・ウィリアム・セシル――のちのバーリー卿――のやり方に反発し、かれとその仲間を追い落とそうとした陰謀に端を発したものだった。

この陰謀を見抜いたのは、なんとエリザベス自身だったというが、これには、プロテスタントでエリザベスの寵愛をうけていたレスター伯ロバート・ダドリーも加担していたという。

陰謀のにおいを嗅ぎとったエリザベスは、これにかかわっているとにらんだカトリックの大物貴族である4代ノーフォーク公トマス・ハワードを呼び出して問いつめた。するとかれは、これをあっさりと認め、自領にもどって蟄居してしまった。

次にエリザベスは、北部の所領にいたノーサンバランド伯とウェストモーランド伯を召喚して問いただそうとした。ところがかれらは、これに武装蜂起で応えたのである。こうして起こったのが、「北部の反乱」だった。

反乱軍は、スコットランド女王メアリーをイングランド女王にしようと、イングランド北東部のダラムを拠点にして気勢をあげた。しかし、かれらはメアリーの救出に失敗し、さらに反乱も期待したほどには広がりを見せず、失敗に終わった。

そして、反乱の首謀者らはスコットランドに逃亡したが、かれらに追随した者が6百人も逮捕され、皆、絞首刑にされたのである。

話はわき道にそれるが、イングランド北東部に勢力をもっていたノーサンバランド伯パーシー家は、この時代は悲運つづきだった。

6代伯ヘンリーの年長の弟トマスは、ヘンリー8世の宗教改革に反対し、1536年の反乱「恩寵の巡礼」に加わり、1537年に処刑されていた。

7代伯トマスは、6代伯の甥だったが、ここに記した「北部の反乱」に失敗し、スコットランドに逃亡したあと、1572年にイングランドに引き渡され、ヨークで処刑されてしまった。

その弟で8代伯となったヘンリーは、スコットランド女王メアリーに通じていたとして、1571年と1583年の2度にわたって逮捕され、85年にロンドン塔で獄死した。かれの死は、自殺だったとも他殺だったともいわれている。

そしてその息子9代伯ヘンリーは、1605年のガイ・フォークスの「火薬陰謀事件」にかかわったとして、16年間近くもロンドン塔に監禁されたのだった。それでいてパーシー家は、現在もつづく名門貴族なのである。

話をもとにもどすと、4代ノーフォーク公は、イングランドの筆頭公爵でありながら、カトリックであることを公言してはばからず、反乱を起こした北部のカトリック貴族たちとも通じていた。

ハワード家は、姻戚関係でジョン王、エドワード3世、エドワード1世につながるイングランド随一の名門貴族だった。野心的で権力志向がつよく、これまでにも問題を起こしてきた家系である。

ヘンリー8世の時代には、4代ノーフォーク公の父サリー伯ヘンリー・ハワードが、反逆罪で処刑されていた。その後、祖父の3代ノーフォーク公トマス・ハワードも、反逆罪を問われて処刑を待つ身だった。しかしその前日にヘンリー8世が他界したことで、刑の執行が停止され、命拾いをしていた。

エリザベス1世の祖母エリザベスは、3代ノーフォーク公トマス・ハワードの妹で、4代ノーフォーク公とエリザベス1世は、又従兄妹の関係にあった。

野心的だった4代ノーフォーク公は、この関係を利用して以前から王室の問題に介入し、エリザベス後の王位にメアリーを据えることや、さらには彼女と結婚することまで目論んでいた。

4代ノーフォーク公とトマス・ハワードとエリザベス1世との関係

このころローマ教皇は、メアリーとボスウェル伯ジェイムズ・ヘバーンとの離婚を認めていた。裏でそれを働きかけていたのは、メアリーと結婚したがっていたノーフォーク公だったと言われている。

かれとローマの利害は一致していた。ローマはローマで、メアリーとノーフォーク公を結婚させ、エリザベス1世を排除したあとにメアリーを女王とし、イングランドにカトリックを復活させる――という筋書きを書いていたのである。

ところが、イングランド第一の名門貴族のおごりもあったのか、4代ノーフォーク公の大胆な目論見は、エリザベス1世の忠実な側近サー・ウィリアム・セシルの知るところとなり、彼女の耳にも入ってしまった。

ノーフォーク公は女王に呼び出されて詰問され、「そのような行為は反逆罪に問われる」と厳重な警告をうけた。するとかれは、「そのようなことは考えたこともない」とその場を言い繕い、さらにそのあと、エリザベスに「メアリーとの結婚はあきらめた」などと偽りの手紙を書き送っていた。しかしその裏では、着々と陰謀の準備を進めていた。

その大胆不敵な行動は、ふたたびセシルの知るところとなり、1569年、ついにかれは反逆罪の疑いで逮捕されるのだった。しかしこのときは、証拠不十分で、処罰されるまでにはいたらなかった。

一度は逮捕されたノーフォーク公だったが、かれはそれで簡単にあきらめるような男ではなかった。かれは、メアリーと結婚し、彼女をイングランド女王に据えたあとには、いずれは自分が国王になる気でいた、とも言われている。

1570年、カトリック勢力は、公然とエリザベス1世の追い落としの行動にでてきた。

ローマ教皇ピウス5世は、彼女を破門し、「イングランドをカトリックの国に戻した者は、天使たちに導かれて天国に招かれるであろう」と、エリザベス1世の暗殺を煽動した。そして、ロベルト・リドルフィというイタリア人の銀行家を中心に、エリザベスの暗殺と体制転覆の陰謀がひそかに進められたのである。

このリドルフィという人物は、じつは、ローマ教皇のスパイだったという。そしてフランスとスペインが、裏でかれの計画を支援していたとされている。さらにこの計画には、またしても4代ノーフォーク公がからんでいた。

5月、この陰謀は、エリザベスの側近のひとりで彼女の秘密警護隊長でもあったサー・フランシス・ウォルシンガムの諜報網に引っかかって発覚した。「リドルフィ事件」と言われているものである。

リドルフィらは、暗号で書いた手紙のやりとりで連絡をとりあっていた。しかし、ノーフォーク公がフランスからの資金を移送しようとして失敗したことがあり、そのときに、手紙や書類などと同時に、暗号解読表も押収されていた。その結果、一味の陰謀の全貌が明らかになったのである。

今回は、さすがのノーフォーク公も、手紙が決定的な証拠となり、言い逃れができなかった。そしてかれは、1572年6月2日、ついに反逆罪で処刑されたのである。

ちなみに、シェカール・カプール監督の映画『エリザベス』(1998年)は、メアリー1世の最晩年からエリザベス1世の即位、そしてリドルフィ事件でノーフォーク公が処刑されるまでを、創作をまじえて描いたものである。

リドルフィ事件は、イングランドのカトリック勢力の中心にいた最大貴族の処刑という結末で終わった。

この事件以降は、イングランド国内のカトリックにたいする締め付けはいっそう強化されていった。

1581年には、「反カトリック法」が成立し、イングランド人にカトリックへの改宗を勧めた司祭は死罪となり、信者には罰金が科せられるようになった。この結果、カトリック勢力の表立った動きはしばらく鳴りをひそめたが、陰謀の動きはあとを絶たなかった。

1583年には、スペインのからんだエリザベス1世暗殺の陰謀が発覚し、翌1584年1月に、イングランド駐在スペイン大使が逃亡するという事件があった。

メアリーの存在は、エリザベスとプロテスタント勢力とっては、あまりにも危険なものとなってきた。「メアリーがいるかぎり陰謀は絶えない」と、枢密顧問官たちはエリザベスにメアリーを処刑するように迫った。

しかしエリザベスは、それをためらっていた。その理由は、メアリーは廃位されたとはいえスコットランドの女王であり、外国の首長をイングランドがかってに裁いて処刑できるのか、ということだった。それを許せば、いずれはそれがエリザベス自身にも跳ね返ってくるかもしれないからである。メアリーを処刑するには、それに値するだけの理由が必要だったのである。

しかし、エリザベスが処刑をためらった最大の理由は、彼女にとってメアリーが数少ない血のつながった存在だったからだ、とも言われている。

エリザベス1世の忠実な部下で、かつ彼女の秘密警護隊長でもあったウォルシンガムは、警戒を怠らなかった。かれは、カトリック勢力に手を貸していそうな貴族とメアリーの監視を強化していった。そして、メアリーに少しでも不審な動きが見られたときには、彼女を反逆罪で裁判にかけるようにと、エリザベスを説得していた。しかしそれには、彼女が納得するだけの確かな証拠が必要だった。

1585年になると、反カトリック法が強化され、カトリックにたいする弾圧がさらに激しくなった。カトリックの司祭には、それだけの理由で火刑が待っていた。また、かれらをかくまった者も反逆罪で処刑されるようになった。そしてカトリックの信者には、多額の罰金が科せられるようになったのである。

エリザベスが統治した45年間に、イングランドに渡ったカトリックの司祭の半数以上が逮捕され、180人以上が処刑されたという。それでも、彼女の時代に火刑に処せられたカトリックの司祭や信者の数は、年に4人程度で、5年間で3百人以上のプロテスタントを処刑したメアリー1世の時代にくらべれば、はるかにすくなかった。

1586年7月、メアリーの運命にかかわる最大の陰謀「バビントン事件」が発覚した。首謀者は、熱心なカトリックの家系で育ったサー・アンソニー・バビントンという、24、5歳の青年だった。

1536年から37年にかけて、ヨークシャーのカトリック勢力がヘンリー8世の宗教改革に反発して「恩寵の巡礼」とよばれる反乱を起こしたことがあったが、バビントンの曽祖父になるダーシー卿トマス・ダーシーはこの反乱に加わっていて、反乱が鎮圧されたとき、反逆罪に問われてロンドンのタワー・ヒルで斬首刑になっていた。

バビントンの体には、先祖から受け継がれてきたカトリックの熱い血が流れていた。かれは陽気な性格で、ロンドンでもよく知られていた好青年だったというが、胸のうちには、プロテスタントにたいする深い恨みをもっていたのである。

バビントンの背後には、スペインと通じていたジョン・バーナードというカトリックの司祭がいて、かれが陰謀の筋書きを書いていたとされている。また、バビントンには6人の仲間がいて、1586年の3月ごろから、たがいの家に集まっては計画を練っていたという。

その計画とは、まずエリザベス1世を暗殺し、それと同時に国内のカトリック勢力が反乱を起こし、それをスペイン軍がイングランドに侵攻して支援する、その間にメアリーを幽閉先から救出する――というものだった。

計画を遂行するにあたっては、事前にメアリーの承諾を得ておく必要があるということになった。そこでバビントンは、7月6日、メアリーに承諾をもとめる手紙を、いつものように暗号で書き、それをギルバート・ギフォードというカトリックの男に託した。

ところがこのギフォードは、ウォルシンガムとも通じていた二重スパイだった。

かれは、少し前までは、カトリックの司祭になるべく、ローマの神学校にかよって勉強していた。しかし、あまり熱心な学生ではなかった。そのうちに、かれは自分の経歴と身分が、エリザベスにたいする陰謀の仲間に潜り込むのに格好の隠れ蓑になることに気がついた。そうしてかれは、信仰よりも、危険なスパイゲームにとりつかれてゆくようになったのである。それだけ当時は、カトリックとプロテスタントとのあいだで、激しい諜報戦があったということなのだろう。

ギフォードは、自分の考えを試してみたかったのか、ウォルシンガムに連絡をとり、自分を売り込んでいった。

当時のサー・フランシス・ウォルシンガムは、イングランドの諜報機関の総元締めで、いまでいえばMI5(国内防諜機関)とMI6(対外諜報機関)をたばねたような機関の長だった。そして国内はもとより、ヨーロッパ中に諜報網を張りめぐらしていた。残されている記録によると、かれは32カ所に情報提供者を置いていたという。

ギフォードから連絡をうけたウォルシンガムは、かれをイングランドに帰国させると、ロンドンのフランス大使館と接触させることにした。

そのころのメアリーは、イングランド中部のチャートリーの館に幽閉されていて、外部との接触はもちろん、手紙のやりとりも禁止されていた。

ギフォードは、カトリックの神学校にいっていた経歴を利用してフランス大使館に接触すると、そこにたまっていたメアリー宛の手紙を、極秘に彼女に届ける運び屋となった。

ギフォードのやり方は、メアリーの幽閉されていた館に出入りするビール製造業者のビール樽の栓のなかに、皮でくるんだ手紙を隠す、というものだった(ただし、皮でくるんだ手紙は、樽のなかに隠されたとする説もある)。

しかしこれらの手紙の内容は、ウォルシンガムに筒抜けになっていた。それというのも、ギフォードが、メアリーとフランスの支持者らがやりとりする手紙を、ウォルシンガムを経由して運んでいたからである。そしてそれらの手紙から、ウォルシンガムは、バビントンらの陰謀があることを知ったのである。

そこでウォルシンガムは、次にギフォードをバビントンと接触させた。

ギフォードは、バビントンにメアリーの手紙を見せて信用させると、彼女がフランスからの手紙でバビントンらの計画を知り、もっと詳しい話を知りたがっていると説明した。すると気をよくしたバビントンは、さっそくメアリーに、エリザベス暗殺計画をあかす手紙を書き、それをギフォードに手渡したのである。

バビントンとメアリーは、手紙を暗号で書いてやりとりしていたが、それらの手紙はすべてウォルシンガムのもとで写しがとられ、かれが雇い入れたトマス・フェリペスという暗号解読家のもとで解読されていた。そしてウォルシンガムは、メアリーがエリザベスの暗殺計画にかかわっているという決定的な証拠をつかむまで、バビントンを泳がせていたのである。

7月17日、メアリーはバビントンらの計画を承認し、計画にかかわっている者たちを激励する返書を書いた。そこには、エリザベスの暗殺と自分の救出が確実にできるのか、と確認することまで書いてあったという。

この手紙も、ウォルシンガムのところに渡っていた。そしてフェリペスによって、「計画に加わっている者たちの名前を知りたく思います」という文章が、メアリーの筆跡をまねて書き加えられた。フェリペスには、筆跡偽造の才能もあったという。

ウォルシンガムは、メアリーが関与している決定的な証拠をつかんだだけでなく、バビントンから仲間の名前を引きだし、陰謀にかかわっている者、全員を一網打尽にするつもりだったのである。

メアリーからの手紙を受けとったバビントンは、そんなこととも知らず、彼女に仲間の名前を知らせる手紙を書き、計画を進めていた。

しかし8月になると、ついにバビントンとその仲間全員に、ウォルシンガムの探索の手がのびていった。それを察知したかれらは、一度は変装して逃亡したが、8月中旬までに、全員が逮捕されたのだった。

8月11日、チャートリーに幽閉されていたメアリーが敷地内で乗馬を楽しんでいると、馬に乗った武装兵の一隊がやってくるのが見えた。メアリーはてっきり、バビントンらの計画が成功し、自分を救出しにきたものだと思った。

しかし、それは彼女の勘違いだった。やってきたのは、メアリーを逮捕するための兵士たちだったのである。

バビントンとその仲間6人は、9月20日に反逆罪で処刑された。その方法は、中世からつづいていた「ハンギング(絞首)・ドゥローイング(内臓抜き)・アンド・クォータリング(頭部手足切断)」という、もっとも残酷なものだった。

エリザベス暗殺の陰謀は、これまでにも何度かあった。しかし今回は、メアリーが直接それにかかわっていたことを示す、決定的な証拠があった。

はたして、手紙はメアリー自身が書いていたのか。最後の詰めが必要だった。

問いつめられたメアリーの秘書官は、拷問のすえに、手紙は確かにメアリー自身が書いたものであると白状した。

これには、メアリーも言い逃れることはできなたった。そして彼女は、俘虜としての最後の地となる、ノーサンプトン州のフォザリンゲイ城へと移送されていったのである。

メアリーの処刑

10月15日、フォザリンゲイ城で、メアリーをイングランド女王にたいする反逆罪で裁く裁判がはじまった。メアリーは、尋問にたいして命乞いをすることもなく、「わたしに責任はない」と毅然として答えたという。

10月25日、枢密院の裁判所――スター・チェンバー裁判所――に、枢密顧問官たちが緊急に招集された。会議は、メアリーへの判決を下すためのものだった。

会議の結果は、枢密院の全会一致で、メアリーを反逆罪で死刑にするというものだった。そのときのメンバーのひとりは、メアリーを「反乱の娘、謀反の母、不信の乳母、邪悪な小間使い」と、あらんかぎりの言葉で非難したという。

あとは、エリザベスが死刑執行の令状にサインするだけだった。しかし、彼女それに躊躇し、なかなかサインをしなかった。

一方メアリーは、「いつでもカトリックに殉教する覚悟ができている」という手紙をエリザベスに書き送ったという。

1587年1月、バビントン事件から半年がたったころ、またしてもメアリーのかかわったエリザベス暗殺の陰謀が噂された。巷では、「メアリーが脱獄し、スペイン軍がウェールズに上陸したらしい」というような、まことしやかな流言まで飛びかっていた。

枢密顧問官たちは、もうこれ以上待てなかった。かれらは、エリザベスにサインをするように迫った。そして2月1日、ついにエリザベスはメアリーの死刑執行令状にサインをしたのである。それでも彼女は、「死刑執行はしばらく待つように」と言いそえたという。

罪人の処刑は、公開が原則だった。しかしエリザベスは、「従兄の娘を公衆の面前で処刑した」という避難が自分に向けられるのではないかと恐れた。死刑執行令状にサインをした自責の念もないわけではなかった。

そこでエリザベスは、メアリーを非公開でひそかに処刑することも考えた。しかし、メアリーの監視役で厳格なプロテスタントだったサー・エイミアス・ポーレットは、その考えをはねつけた。それでは、カトリックと反エリザベス勢力への見せしめにはならないし、違法である、と主張したのである。

枢密院が待つのも限界にたっしていた。メアリーが生きている以上、次に何がくわだてられるか、分からなかったからである。

死刑執行令状には女王のサインがある。それで十分である。ほかに何が必要なのか。

令状は、裁判がはじまって以来メアリーが囚われていたフォザリンゲイ城へと送られた。

令状をもった使者が城に着いたのは、2月7日の夕方だった。そして、メアリーの処刑は翌朝8時、場所は城の大広間ときまり、すぐにその準備がはじまった。

大広間の中央には、黒い布でおおわれた処刑台がしつらえられた。その上には、木の台が置かれた。首をのせる断頭台だった。そのそばには、斧も用意された。

2月8日の朝は、真冬にしてはめずらしく日が射していた。フォザリンゲイ城の大広間には、大勢の見物人がつめかけていた。その数は、3百人にのぼったという。

8時になったとき、役人に連れられて、黒のサテンのコートを羽織り、白の髪飾りとヴェールをつけたメアリーが現われた。はじめて見るスコットランドの女王に、見物人たちは息をのんだという。メアリーは、噂どおりに背がたかく、気品にみちていた。髪の毛は、燃えるような赤毛で美しかった。

ざわめきのあと、静けさと真冬の冷たい空気が、大広間を支配した。役人がメアリーの死刑執行令状を読みあげた。彼女は黙ったままだった。

ピーターバラ大聖堂の首席司祭が、メアリーにかれとともに祈るようにといった。しかしメアリーは、よくとおる声で、「古代ローマの教えカトリックに身を置いてきたわたしの血は、その教えを守るために流される」といい、プロテスタントの司祭を無視した。それでも司祭は、彼女を説き伏せようとした。しかし、それも無駄だった。メアリーは、ひとり静かに祈りはじめた。

ひとしきり祈ったあと、メアリーはコートを脱ぎはじめた。侍女たちがそれを手伝った。下は、真っ赤なペチコートだった。

メアリーは、白い布で目隠しをされた。そこには、金糸の刺繍模様がついていた。

彼女はひざまづくと、断頭台に首をのせ、それから静かに目を閉じた。

メアリーの最後については、いくつかの逸話が残っている。

斧を手にした処刑人は、緊張していた。盗賊や極悪人の処刑には慣れていた。いつもならば、何も感じなかった。しかし、貴婦人の処刑は初めてだった。それも、異端とはいえ、女王だという。

「いつものとおりやればいい、ひと振りで済むことだ」と、かれは自分に言い聞かせ、メアリーに許しを請うた。それでも、動揺を抑えることはできなかった。

メアリーは、「心から許します。あなたがわたしのすべての苦しみを終わらせてくれるでしょう」といい、祈りつづけた。

処刑人は、ゆっくりと斧を振りあげると、いっきに振り下ろした。

と、そのとき、一瞬、手もとが狂った。

かれは、メアリーの頭部を体から完全に切り離すには、もう一度、斧を振りう下ろさなければならなかった。

処刑人は、立会人に処刑が確実におこなわれたことを示すために、髪の毛をつかんでメアリーの頭部をもち上げようとした。すると、頭部が抜け落ちて、下に転がった。

かれがつかんだものは、かつらだった。かつらの下から現われたメアリーの頭部は、老い白髪だった。

メアリーは、物ごころがついたころに、人質同然にフランスへ送られた。フランス王の妃となって優雅な宮廷生活をおくっていたが、それもつかの間、若くして未亡人となった。祖国スコットランドにもどってからは、貴族たちの権力闘争に翻弄されつづけた。現実が理解できぬまま父の従妹をたよってイングランドに亡命してみれば、じつに19年におよぶ俘囚の身だった。彼女の44年あまりの生涯のほとんどが、人質と俘囚の身だった。メアリーの白髪の頭部は、そのすべてを語っていたのである。

メアリーの首が切り落とされたあとも、唇だけは、しばらくのあいだ、祈るようにかすかに動いていたという。

処刑人が記念にと、メアリーの靴下止めをむしり取ろうとしたときだった。彼女の腰のあたりで、何かが動いた。まわりにいた者が悲鳴をあげ、恐怖で凍りついた。

すると、メアリーのスカートの中から、子犬がでてきた。その子犬は、メアリーのそばから離れようとせず、血の海のなか、彼女の体と頭部のあいだにうずくまったという。

メアリーの処刑がロンドンに伝えられると、プロテスタントは教会の鐘を鳴らし、かがり火を焚いて歓声をあげた。そのなかで、ひとりエリザベスだけが不機嫌だったという。

メアリーの遺体は、ピーターバラ大聖堂に埋葬される予定だったが、彼女が最後までカトリックでとおしたことから、教会にそれを拒否されてしまった。そのためメアリーの遺体は、鉛の棺に密封され、フォザリンゲイ城内に安置されることになった。教会に埋葬が許されたのは、それから半年後のことだった。

16年後にエリザベス1世のあとを継いでイングランド国王となった、メアリーの息子ジェイムズ1世は、母の墓をイングランド王室の墓所であるウェストミンスター寺院に移した。その場所は、エリザベスの埋葬されたところから、それほど離れていなかった。生前、顔を合わせることのなかったエリザベスとメアリーは、ここで、初めて対面したのである。