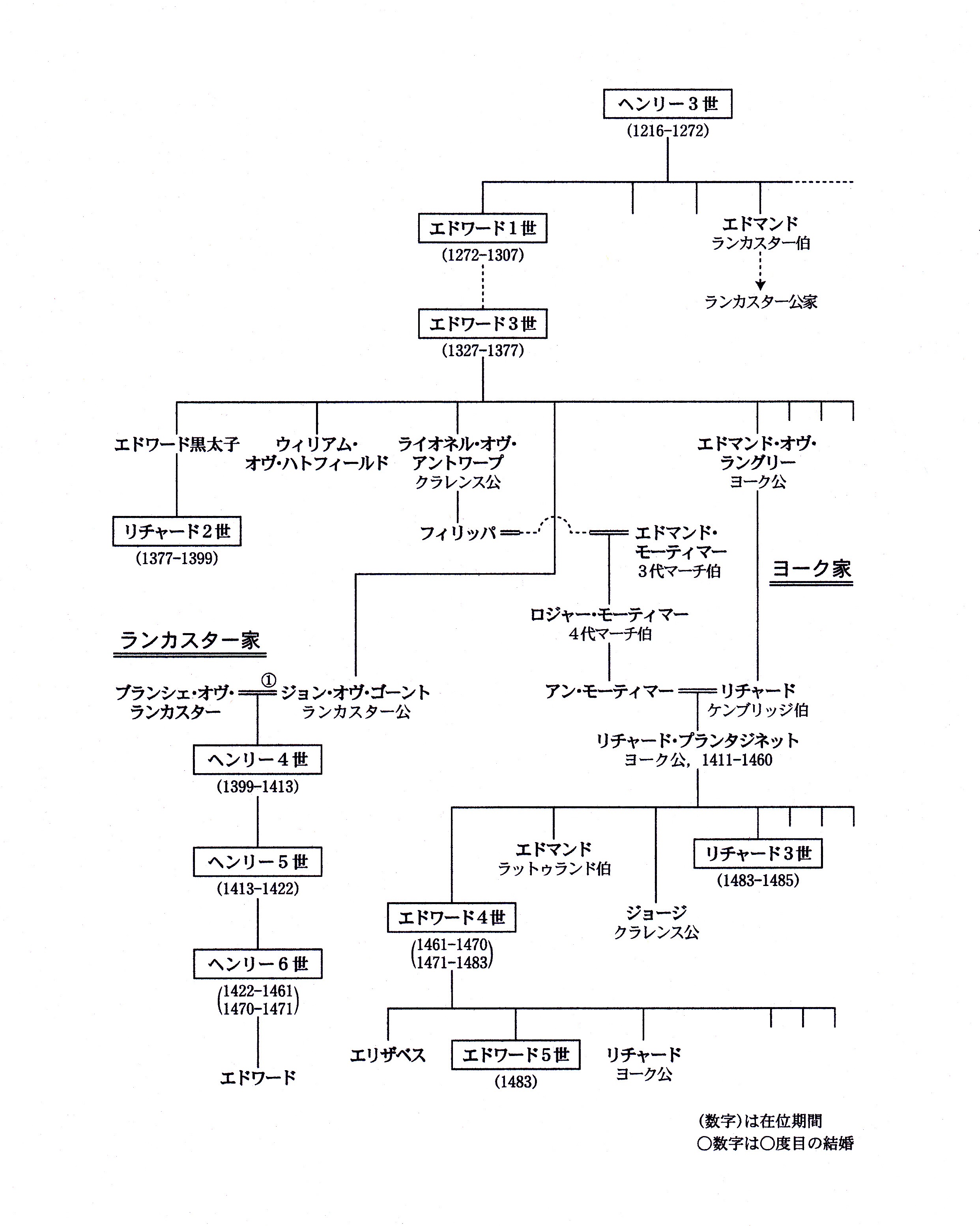

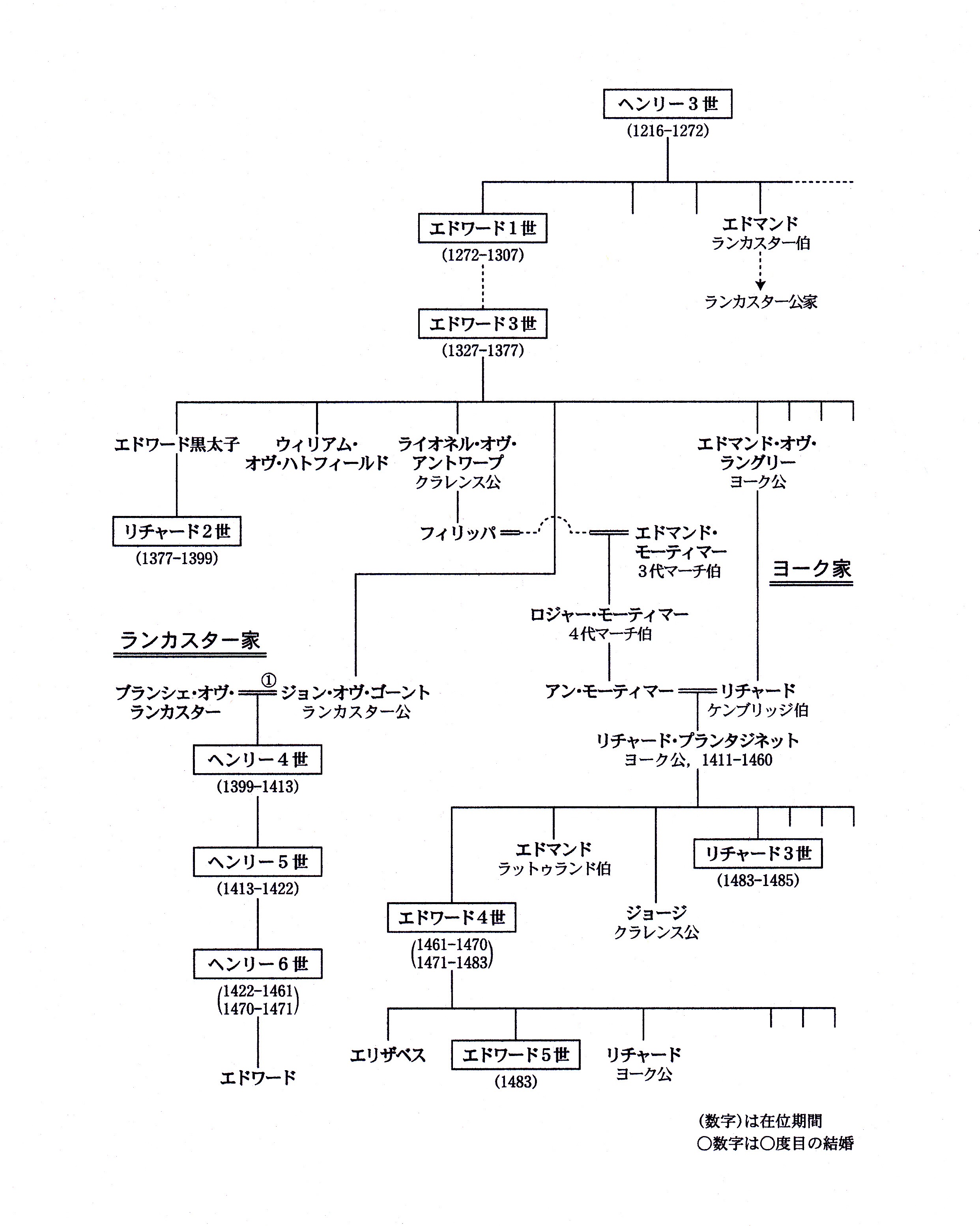

ランカスター家とヨーク家との関係

リチャード3世の物語

第1章 リチャード3世とばら戦争

歪められた実像

少年時代とグロスター公時代を、ヨークシャーのミドゥラム城ですごしたリチャード3世(在位1483-85)は、英国史のなかで、もっとも冷酷で極悪非道の王だったと非難される。

シェイクスピアは、史劇『リチャード3世』のなかで、かれを「その化物じみた醜い姿」、「蝮」、「醜い毒蜘蛛」、「ヒキガエル」、腕は「立ち枯れた若木のように萎えている」と表現した。

『ユートピア』の著者で16世紀イギリスの最高の人文主義者とされるトマス・モアは、『リチャード3世史』のなかで、「かれは生まれたときから背が曲がり、不吉な姿をしていた。足から先に生まれ、すでに歯がはえていた。生まれてすぐに、カエルを生きたまま食した」などと記している。

リチャード3世は、プランタジネット王朝最後の王だったが、一般向けの歴史解説書では、反対派や親族をつぎつぎと暗殺して王位を簒奪した、冷酷で非道な極悪の王とされている。

そしてリチャード3世の名をもっとも有名にしているのが、前出のシェイクスピアの史劇である。

そこにでてくるリチャード3世は、政敵のヘンリー6世とその皇太子を殺害して長兄を国王の座につけるが、国王と次兄を仲違いさせて、まず次兄を殺害する。国王の死後は、王妃の親族や反対派の貴族たちを謀反の疑いでつぎつぎに処刑し、甥が継承した王位を奪う。そのあと、甥ふたりを暗殺する。そのあいだには、自分の殺した政敵の皇太子妃に甘言を弄して王妃とするものの、そのあとには姪との結婚をはかり、邪魔になった王妃を殺害する。

まさに悪の権化のような王である。これほど絵にかいたような極悪人は、そうはいない。そして、最後は戦場で家臣の裏切りにあい、惨めな死に方をする。

シェイクスピアの史劇は、歴史をもとにした創作であって、そこに描かれていることが、すべて史実とはかぎらない。

しかし『リチャード3世』を読み、その演劇を観たりしていると、いつのまにかシェイクスピアの描いたリチャード3世が、実在した王のように思えて混乱してしまう。それほど、かれの『リチャード3世』はよくできていて、面白い。

ヨークシャーのミドゥラム城がリチャード3世の城だったことを知り、その城の廃墟を歩きまわっていたとき、ようやくシェイクスピアの『リチャード3世』は史実ではないことを思いだしたくらいだった。

実際のリチャード3世は、シェイクスピアが描いたほどの極悪非道の王ではなかった。いまではむしろ、清廉潔白、実直でまじめな王だったとされている。

とくにかれが本拠地としたヨークシャーでは、多少の贔屓もあるが、かれは公平で統治にすぐれた手腕を発揮した名君であり、また、音楽を愛したよき夫であり、よき家庭人だった、と伝えられている。

リチャード3世が1485年のボズワースの戦いで敗死したと知らされたとき、ヨーク市の市長と長老たちは、市の記録につぎのように記した。

「かつて慈悲深くわれわれを統治し賜いしリチャード王は、・・・恐るべき裏切りにあい、この北部の諸侯たちとともに、無残にも切りつけられて殺害され賜う。わが市は、大いなる悲しみに暮れぬ」

いまでは、リチャード3世はそれほど極悪非道の王ではなかったとわかってきている。しかしそれでも、かれに着せられた罪や疑惑が、完全に晴らされているわけではない。

歴史家トレヴェリアンは、「リチャードは、生まれつきその性極悪の人物ではない。・・・しかし、きらびやかな王冠の魅力がかれの魂を罠にかけてしまった」(大野真弓監訳『イギリス史1』)と記している。

リチャードが王位につくまでの過程や、その後、ボズワースの戦いでヘンリー・テューダ―に討たれるまでにかれのまわりで起こったことには、いまだ解明されていない謎が多い。

かれに着せられた最大の罪で最大の謎は、ふたりの甥殺しである。かれは、ほんとうに甥たちを殺したのか? それとも、これはリチャードに罪を着せるための、だれかの陰謀だったのか? そして、リチャード3世のまわりで起こった事件は、すべてかれに責任があったのか?

かれがまったく無実だったとは言えないかもしれない。かぎりなく疑わしいところもある。しかし、すべての責任がかれにあったわけではないことは確かである。中世の激しい王権争いを考えれば、かれだけがとくに極悪人だったわけではなく、ほかの権力者たちにも、同じようなことはあったのである。

それにしてもリチャード3世は、なぜこうも極悪人に仕立て上げられ、「英国史で、もっとも冷酷で極悪非道の王」とされてしまったのか。

ここから、リチャード3世の真の姿をさぐるために、ヨークシャーを飛びだし、かれの最期の地となった、レスターシャーのボズワースまでの道をたどってみることにする。

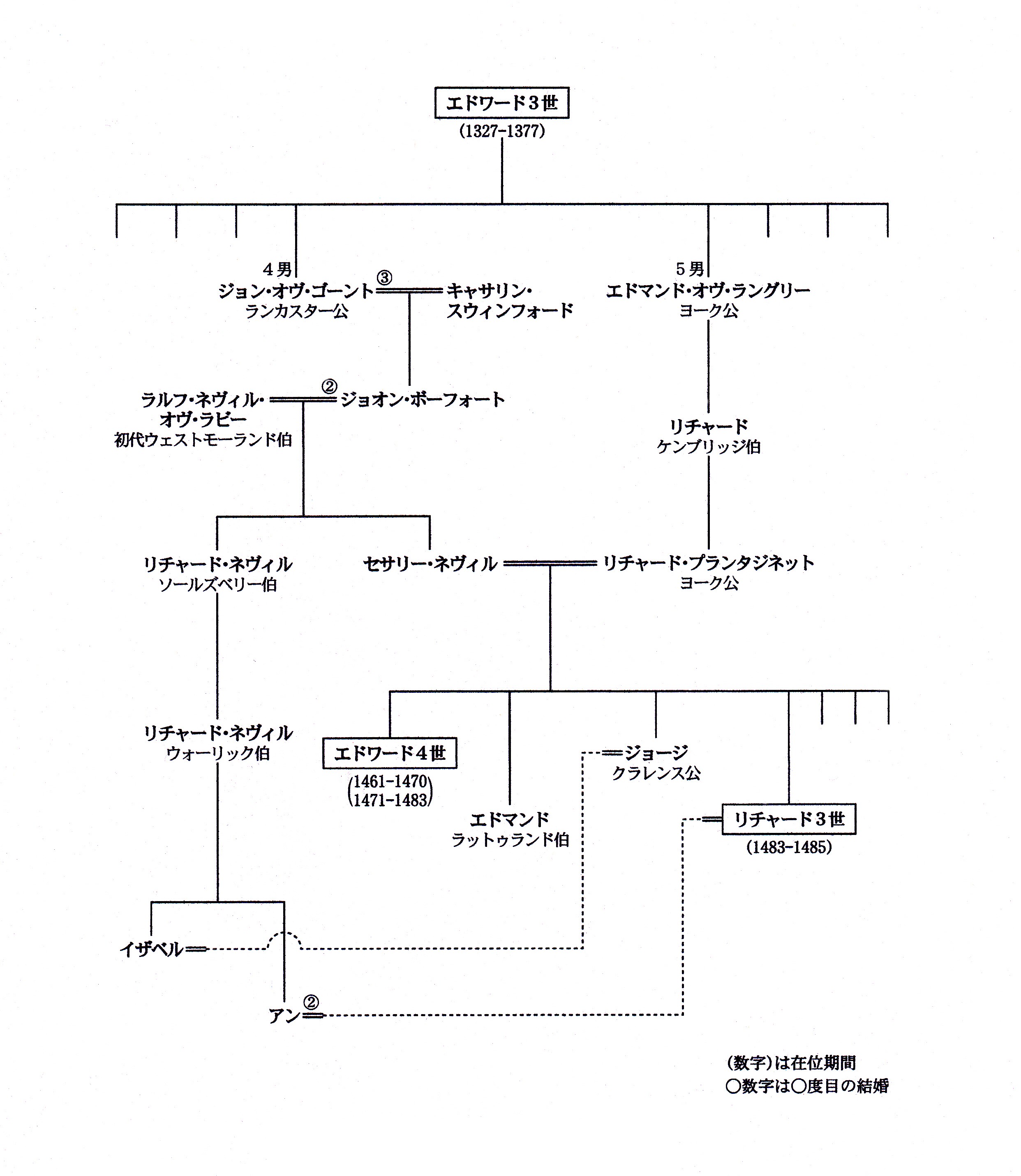

生い立ちとばら戦争

プランタジネット王朝最後の王リチャード3世すなわちリチャード・プランタジネットは、1452年10月2日、ノーサンプトンシャーのピーターバラ近くのフォザリンゲイ城で生まれた。父はヨーク家のヨーク公リチャード・プランタジネットで、母は初代ウェストモーランド伯ラルフ・ネヴル・オヴ・ラビーの娘セサリー・ネヴィルである。

リチャードは、12人兄弟の11番目とも、11人兄弟の8番目ともいわれている。かれの兄弟姉妹で成人したのは7人だけで、リチャードはその5番目だった。

父ヨーク公は、ランカスター家のヘンリー6世(在位1422-61、1470-71)の摂政をしていたが、エドワード3世(在位1327-77)のひ孫にあたっていたことから、次の王位を狙っていた。

しかし、1453年にヘンリー6世に息子が生まれて皇太子となると、ヨーク家の王位継承権は遠のいていった。

そこでヨーク公は、武力に訴えて王位継承権を主張した。こうしてはじまったのが「ばら戦争」である。リチャードが3歳のときのことで、かれはまさに、ばら戦争のさなかに育ったのである。

そのばら戦争は、1455年から1485年までの30年間、断続的につづいた、ヨーク家とランカスター家とのあいだの、イングランドの王権をめぐる内乱である。ヨーク家が白バラを、ランカスター家が赤バラを旗印にして戦ったことから、「ばら戦争」というロマンティックな響きのする名称で呼ばれている。

しかし余談になるが、この内乱は、もともとはそうは呼ばれていなかった。「ばら戦争」という名称は、19世紀の作家サー・ウォルター・スコットが創出したものなのである。

かれがこの名称を思いついたのは、シェイクスピアの史劇『ヘンリー6世』にでてくるテンプル法学院の庭園の場面からだという。

ヨーク家のヨーク公とランカスター家支持派の2代サマーセット公エドマンド・ボーフォートが言い争いをしたとき、ヨーク公がそこに咲いていた白バラを、サマーセット公が赤バラを手折って、その場にいた貴族たちに、どちらにつくか態度をせまった場面である。

この場面が絵画や挿し絵などにもよく描かれたことから、「ヨーク家の白バラ、ランカスター家の赤バラ」の鮮明なイメージが定着したとされている。

ところが、ヨーク家はバッジ、すなわち徽章の一つとして以前から白バラを使っていたが、ランカスター家のバッジには赤バラはなかった。ランカスター家が赤バラをバッジとして使うようになったのは、内乱の最後のころで、ヨーク家の白バラに対抗したものだという。

ここにでてきたバッジとは、貴族が、家の紋章とはべつに、家や個人の「しるし」として定めたものである。個人が定めたバッジは本人だけが使用できたが、家のバッジ――ヨーク家の白バラなど――として定めたものは、家臣や使用人の服や持ち物、軍旗などにも使われた。

ところでランカスター家とヨーク家は、ともにエドワード3世の息子たち家系である。かれには息子だけで7人いたが、そのなかの四男のジョンが婿入りしたランカスター公爵家(ヘンリー3世につながる王族)と五男のヨーク公爵家とのあいだに起った権力闘争が、ばら戦争だったのである。

エドワード3世の長男エドワード黒太子は、フランスとの百年戦争の英雄だったが、父の死の1年前の1376年に他界していた。そこで、王位は黒太子の息子リチャードに移り、かれがリチャード2世として即位したのだった。

ところが、リチャード2世は宮廷内の権力闘争で、1399年に廃位され、エドワード黒太子の弟ランカスター公ジョン・オヴ・ゴーントの息子ヘレフォード公ヘンリー・オヴ・ボリンブルックが、ヘンリー4世(在位1399-1413)として即位した。そしてこのあとは、ヘンリー5世(在位1413-22)、ヘンリー6世(在位1422-61、1470-71)と、ランカスター家の王がつづいた。

このランカスター家の支配に異議を唱えたのが、リチャード3世の父ヨーク公リチャード・プランタジネットだった。

かれの主張は、かれの父がエドワード3世の五男ヨーク公エドマンド・オヴ・ラングリーの息子であり、母が三男のクラレンス公ライオネル・オヴ・アントワープの血を引いていたので、自分のほうがヘンリー6世より王位につく資格が高い――というものだった。

一方、1450年代に入って、百年戦争でのイングランドの敗北が色濃くなってくると、諸侯たちの野心と闘争心は、イングランド国内の権力闘争、すなわちヨーク家とランカスター家の対立に向けられていった。

ランカスター家とヨーク家との関係

ヘンリー6世が即位したのは、1422年、生後九カ月のときだった。かれの父ヘンリー5世は、生前にフランスとの戦いに勝ち、フランスの王位継承権を獲得していた。しかし、即位する数カ月前に他界し、フランス国王になるチャンスを逃していた。そこで、そのあとを継いだ赤ん坊のヘンリー6世は、イングランド国王にしてフランス国王ともなったのである。

ところが、フランス国内にはこれに反対する勢力があり、かれらは、先王の息子をシャルル7世として擁立していた。その結果、フランスは内乱状態となったが、イングランド国王は、このあともフランスの王権を主張しつづけた。

ちなみに、1337年、最初にフランスの王権を主張したエドワード3世は、国王の紋章に、イングランド国王の紋章である豹とフランス国王の紋章であるユリの花を組み合わせたものを使いはじめた。そして、有名無実になっていたとはいえ、イングランドがフランスの王権を放棄し、イングランド国王の紋章からユリの花が消えたのは、じつに1801年のことである。

話をもどすと、ヘンリー6世は、成人してからも子供のように単純で、気弱な性格だった。意志薄弱なところもあり、貴族たちをまとめて国を治めることがまったくできなかった。かれは一日中、部屋にこもり、神に祈ってばかりいたという。

そこで、王に代わって王国の実権をにぎったのが、フランスのアンジュー公の娘で気の強い王妃マーガレット・オヴ・アンジューと、ランカスター家支持にまわった諸侯だった。

ところがヘンリー6世は、1453年、32歳のときに、ついに精神に異常をきたし、痴呆の状態となってしまった。こうなると、王妃マーガレットとて、王の代弁者とは言えなくなった。

そのとき、摂政となって国の実権をにぎったのが、ヨーク公リチャード・プランタジネットだった。この結果、ランカスター派は宮廷から一掃されることになった。

ヨーク家にとっては、ヘンリー6世の気がふれたことを契機に、ここでいっきに王権を奪取したいところだった。

しかし、ヘンリー6世は16カ月後に、突然、正気をとり戻したのである。

こうなると形勢は逆転し、王妃マーガレットとランカスター派の巻き返しがはじまることになった。そして今度は、ヨーク派が宮廷から追放され、ヨーク公に代わってランカスター家のジョン・オヴ・ゴーントの孫で王の又従兄になる2代サマーセット公エドマンド・ボーフォートが摂政となり、実権をにぎったのである。

ここにきて、ランカスター家とヨーク家の対立は激化し、ついに、諸侯を巻き込んだ内乱へと発展していった。

リチャード――のちのリチャード3世――が育ったのは、このような宮廷内の権力闘争の絶えないじだいだった。

1455年5月22日、リチャードが3歳のとき、ロンドンの北西約30キロメートルのところのセント・オールバンズで、両家のあいだの最初の激しい戦いがあった。「第1次セント・オールバンズの戦い」である。こうして、イングランドは国を二分するばら戦争へと突入していった。

この内乱は、ヨーク家のランカスター家にたいする挑戦という家系間の争いだけでなく、それを取り巻く貴族たちの、利害をめぐる戦いでもあった。

ところで近代になって、ばら戦争はヨークシャーとランカシャーの地域的対立として誤解され、両地域の対抗意識がことさら強調されることがあった。

しかし、ヨーク家とランカスター家、およびそれぞれの支持派が、かならずしも地域的にヨークシャーとランカシャーに塗り分けられていたわけではなかった。地域的には、ランカスター家はランカシャーに加えてヨークシャーでも優勢だった。ヨーク家はむしろ、イングランド中部のミッドランズ地方を基盤とし、それにヨークシャーの一部を加えていただけだった。

1455年の第1次セント・オールバンズの戦いで、摂政のサマーセット公エドマンド・ボーフォートは戦死したが、ヨーク公リチャード・プランタジネットの勝利も決定的ではなかった。

ヨーク公と、王妃マーガレットを中心としたランカスター派とのあいだの戦いがふたたび激化したのは、1459年からだった。

この年の9月23日、イングランド中部で「ブロワー・ヒースの戦い」があった。ヨーク公はこの戦いに敗れ、アイルランドへと逃れていった。また、ヨーク公の長男マーチ伯エドワード――のちのエドワード4世――は、母方の従兄になるヨーク派の大物貴族ウォーリック伯リチャード・ネヴィルとともに、フランスのカレーへと逃れていった。

しかし7歳になる直前だったリチャードは、母親と兄ジョージ、そして妹のエリザベスとともに、ウェールズに近いラドゥロウで王妃マーガレットの軍に捕らえられ、ランカスター派の捕虜となってしまった。

1460年6月、マーチ伯エドワードとウォーリック伯は、フランスから戻ると、反撃に転じていった。

かれらは、7月10日にイングランドの中部であった「ノーサンプトンの戦い」でランカスター軍を撃ち破り、ヘンリー6世を捕らえたのだった。このとき王妃と皇太子は、からくも逮捕をまぬがれ、北部へと逃れていった。

一方、アイルランドに逃れていたヨーク公は、9月にイングランドに戻ると、諸侯の支持をとりつけ、摂政職とヘンリー6世のあとの王位継承権をかちとることができた。

しかし、北部に逃れていた王妃マーガレットは、ヨーク公の王位継承権を認めなかった。そして、わが子で皇太子だったエドワードの王位継承権をとり戻すために、敢然と巻き返しの戦いを挑んできたのである。

この年の12月30日、ヨークシャー南部のウェイクフィールドで、王妃マーガレットのひきいる1万のランカスター軍が、ヨーク公の8千のヨーク軍を待ち伏せして攻撃した。「ウェイクフィールドの戦い」である。この戦いで、ランカスター軍はヨーク軍を破り、ヨーク公を戦死にいたらしめた。そして王妃マーガレットは、息子の王位継承権をとり戻すことができた。

しかしヨーク公の長男マーチ伯エドワードは、1カ月余りあとの1461年2月2日、ウェールズとの境界に近いところであった「モーティマーズ・クロスの戦い」で、ランカスター軍に圧勝するのだった。そしてウォーリック伯を中心とするヨーク派は、マーチ伯エドワードを国王へと動いたのである。

このころリチャードは、兄ジョージとともにフランスに逃れていて、ブルゴーニュ公シャルル――英語名ではバーガンディ―公チャールズ――の保護下に入っていた。

ところがここでまた、王妃マーガレットが反撃にでてきた。そして1461年2月17日、彼女はセント・オールバンズであった2度目の戦い、「第2次セント・オールバンズの戦い」でヨーク軍を破り、夫ヘンリー6世を救出することができた。そのあとヘンリー6世とマーガレットは、いったんスコットランドへと逃れていった。

一方、ヨーク公の長男マーチ伯エドワードは、3月4日、エドワード4世として王位を宣言した。そして3月29日に、リーズの東のタウトンに広がる原野であった「タウトンの戦い」で、ランカスター軍を完全に打ち負かし、王位を確実なものとしたのである。

この戦いは激しい吹雪のなかであり、ばら戦争ばかりでなく英国史においても、最大でもっとも激しいものだったとされている。両軍合わせて5万とも10万ともいわれる数の戦士が入り乱れて戦い、戦死者の数は3万から4万にのぼったという。

6月28日、マーチ伯エドワードは、エドワード4世(在位1461-70、1471-83)として即位した。そして弟のジョージとリチャードには、それぞれクラレンス公爵位とグロスター公爵位があたえられた。

一方、スコットランドへ逃れたヘンリー6世は、5年間あまりそこに留まっていたが、1466年7月、王位奪還をめざしてイングランドに戻ってきた。しかし、イングランド北部を転々としているところをヨーク派に発見され、捕らえられてロンドン塔に幽閉されてしまった。

封建領主である貴族にとって都合のいい国王とは、かれらの言いなりになる国王だった。とくに「キングメーカー」――国王製造人――といわれる大物貴族は、そのために動いたのである。

ヘンリー6世を退位させ、マーチ伯エドワードに国王への道をひらいたのは、ウォーリック伯リチャード・ネヴィルだった。しかし、かれがその影響力と権力を享受できたのも、そう長くはなかった。

エドワード4世は、長年の戦いに明け暮れた生活をつづけてきたせいか、性格が荒れ、さらに怠惰になっていた。かれは放埓な生活をおくり、国王になったものの、しだいに国政に関心を示さなくなった。

そこに、王妃エリザベス・ウッドヴィルとその一族、すなわち彼女の父や兄弟がつけこみ、王への影響力を強めて実権をにぎるようになった。

そこで国王への影響力を奪われたウォーリック伯は、ふたたびキングメーカーとして動きはじめるのだった。

次にかれが目をつけたのは、国王のすぐ下の弟クラレンス公ジョージだった。するとジョージは、以前から兄エドワード4世にたいする嫉妬心を抱いていたので、ウォーリック伯の誘いに簡単にのってくるのだった。

1469年7月、クラレンス公は20歳になっていた。かれは、ウォーリック伯が総督をしていたフランスのカレーに渡ると、そこで兄の国王の許可もとらずに、ウォーリック伯の年長の娘イザベル・ネヴィルと結婚をした。こうすることによって、ウォーリック伯とクラレンス公は同盟関係を強化していった。

王族が国王の許可なく結婚することは、それだけで謀反の疑いをかけられかねなかった。ところがクラレンス公は、さらに兄にたいして公然と反旗をひるがえし、義父となったウォーリック伯とともにイングランドに戻り、反乱を起こしたのである。

7月26日、かれらはオックスフォードの北であった「エッジコートの戦い」で王妃エリザベスの父リヴァーズ伯リチャード・ウッドヴィルとその弟を捕らえ、処刑してしまった。

さらにエドワード4世も捕らえ、最初はウォーリック伯の城だった、ミッドランズのウォーリック城に、次はヨークシャーのミドゥラム城に幽閉したのである。

しかしクラレンス公とウォーリック伯の反乱は、諸侯と国民の支持がえられず、反発を招いただけだった。その結果ふたりは、翌年にはエドワード4世を解放し、和解せざる得なかった。

ところが翌1470年、クラレンス公とウォーリック伯は、今度はあろうことか、フランスに亡命していたランカスター派に接近したのである。かれらを引きこんだのは、ヘンリー6世の妃マーガレットだったとされている。

9月13日、クラレンス公とウォーリック伯は、ランカスター派の亡命者らとともに、イングランド南西部のダートマスに上陸して攻め込んできた。形勢が不利となったエドワード4世と弟のグロスター公リチャードは、いったんイングランド中西部に逃れ、各地を転々としたあと、10月3日にフランスへと亡命していった。

こうして、ウォーリック伯によるヘンリー6世の再即位がなった。

このときのクラレンス公への報酬は、ヘンリー6世の皇太子エドワードの次の王位継承権だった。

ところが策士ウォーリック伯は、この年、すでに次女アン・ネヴィルを、ヘンリー6世の皇太子エドワードと婚約させていた。ウォーリック伯は、ランカスター家であろうとヨーク家であろうと、次の国王とその次の国王までも支配する手をうっていたのである。

しかし、ランカスター家とウォーリック伯の勝利は、長つづきしなかった。エドワード4世とグロスター公リチャードの、ランカスター家にたいする反撃がはじまったからである。

かれらに軍隊を提供したのは、エドワード4世の妹マーガレット・オヴ・ヨークの嫁ぎ先で、いまや義理の兄弟となっていたフランスのブルゴーニュ公シャルルだった。

1471年3月14日、エドワード4世とグロスター公リチャードは、軍隊をひきいてハンバー川河口の砂洲の先端にあった町レイヴンスパーに上陸してきた。ここは、かつてヘンリー・オヴ・ボリンブルック――のちのヘンリー4世(在位1399-1413)――が、リチャード2世(在位1377-99)にたいし、王位を要求して上陸してきたところでもある。

エドワード4世とグロスター公リチャードは、イングランド北部のヨークをまわり、ランカスター派をかわしながら進軍し、3月29日に中部のウォーリックにまで進んできた。エドワード4世は、そこでヨーク派を前にしてふたたび王位を宣言した。

そして4月11日、かれはロンドンに入ると、ヘンリー6世を捕らえ、ロンドン塔に幽閉したのである。

このときウォーリック伯は逃亡していたが、クラレンス公は、弟のリチャードのとりなしで、ふたたびエドワード4世と和解することになった。

一方、エドワード4世は、逃げたウォーリック伯にすぐに追手をかけた。そして4月14日、ヨーク派とランカスター派はロンドンの北約16キロメートルのバーネットで、またや激突することになった。「バーネットの戦い」である。

ヨーク軍の先陣の総司令官をつとめたのは、18歳のリチャードだった。この戦いで、中世最大のキングメーカーだったウォーリック伯はついに討たれ、ヨーク軍が勝利したのである。

この戦いのとき、ヘンリー6世も戦場に連れだされたが、からはランカスター派の敗北を見せつけられただけで、そのままロンドン塔に戻されたという。

ところがちょうどこの日、ヘンリー6世の王妃マーガレットと皇太子エドワード、その妻アン・ネヴィルらが、ドーセットのウェイマスに上陸していた。

彼女らは、ウェールズでヘンリー6世の異父弟となるジャスパー・テューダーと合流し、そこでランカスター勢力を結集しようとしていた。

エドワード4世はこれを粉砕すべく、急遽、軍をさし向けることにした。ヨーク軍の先陣の総司令官は、今回もリチャードだった。

そしてヨーク軍は、王妃マーガレットの軍をグロスターの北東約16キロメートルのテュークスベリーに追い詰めると、5月4日の「テュークスベリーの戦い」で皇太子エドワードを戦死にいたらしめ、マーガレットを捕らえたのである。

ところで、皇太子エドワードがいつ死んだかについては議論がある。テューダー王朝の歴史家は、「かれは降伏後に、エドワード4世とリチャードによって処刑された」としている。しかし現在では、当時の記録の分析から、戦闘中に戦死したことは明白だとされている。

5月21日、エドワード4世はリチャードをともなって、ロンドンに凱旋した。

ロンドン塔に幽閉されていたヘンリー6世は、皇太子の死を知ると、悲嘆にくれ、そのままその夜――11時から12時のあいだ――に死んでしまったという。

しかし、かれは殺害された可能性が高いとされている。またこのとき、ロンドン塔にはリチャードがいたとも言われている。そしてテューダー王朝の歴史家は、このヘンリー6世の死も、リチャードの仕業だと非難する。しかし、ヘンリー6世がリチャードに殺害されたとすれば、それはエドワード4世に命令されたものにちがいないのである。

それはともかく、ヘンリー4世、5世、6世とつづいたランカスター家の本流は、これで断絶してしまったのである。

しかし、ばら戦争はまだ終わっていなかった。

ところで、ヨーク家に捕らえられた王妃マーガレットはというと、1475年に釈放され、母国フランスへと帰っていった。しかし、彼女は領地もなく、失意と孤独のうちに1482年、52歳で生涯を閉じたという。

ばら戦争は、ヨーク家と王妃マーガレットとのあいだの戦いとも言えるもので、彼女はその一方の主役でもあったのである。

プランタジネット王家とフランス

30年間のばら戦争で、ランカスター家とヨーク家とのあいだには、全部で14回の戦いがあった。面白いことに、戦いで負けたほうは、よくフランスへと逃げ込む。そこでフランスの貴族や国王の世話になると、機会をみては軍隊を借りうけ、イングランドに攻め込んでくる。そして負けたほうは、またフランスへと逃げてゆく。

これは、フランス出身のノルマン王朝以来、イングランドの王室がフランスと深くかかわってきたからである。

ここで、当時のイングランドとフランスの関係をふり返っておくことにする。

中世のフランス王国は、有力貴族の緩やかな集合体のようなものだったと言われている。血統と武力がものをいったが、国王は、諸侯会議で選ばれた有力貴族のひとりに過ぎない存在だった。中央集権的な絶対王政が確立するのは、だいぶあとのことである。有力貴族は、自分たちの領地や特権を守るために、ややもすると外国勢力と手をむすび、王権が強まるのを妨害していた。

一方、イングランド国王は、ウィリアム1世(在位1066-87)以来、フランスにも領地をもち、フランスに帰れば、そこの一貴族であり、フランス国王の臣下でもあった。

この関係は、1154年にノルマン王朝からプランタジネット王朝になっても変わらなかった。王家の祖となるヘンリー2世(在位1154-89)は、アングロ・サクソン人の血はわずか4分の1で、ほとんどフランス人だった。そしてかれは、フランス語しか話さなかった。

ついでながら付け加えると、ヘンリー2世にかぎらず、ノルマン征服以降のイングランドの王族や貴族、高位聖職者は、フランス語しか話さなかったという。聖職者はラテン語も話したが、支配階級の日常語はフランス語だった。そして、英語の原形すなわちアングロ・サクソン語は、無知な庶民や農民の言葉として軽蔑されていた。

1375年ごろの宮廷で話されていた言葉について、ウィリアム・ナシントンという人物が、次のように記している。

「ある者はフランス語を解するがラテン語は皆目だめ。またある者はラテン語を少々解するがフランス語はまるで解らない。ある者は英語を解するがフランス語もラテン語も解らない。だがしかし、学のある者もない者も老いたる者も若者も誰しも英語だけは知っている」(トレヴェリアン著大野真弓監訳『イギリス史』より)

イングランドの宮廷で英語が話されるようになったのは、百年戦争が激化し、フランスへの対抗意識が高まってからだったという。

話を戻すと、ヘンリー2世は、イングランド国王でありながら、形式的とはいえフランス国王の臣下でもあった。しかしかれの領地は、イングランドに加えて、ノルマンディーからガスコーニュまでの、フランスの西半分を占めていた。フランス国王の直轄地より、はるかに広大だったのである。

イングランド王がフランスにもっていたこの広大な領地も、ジョン王(在位1199-1216)とヘンリー3世(在位1216-72の時代にはほとんど失っていたが、利害関係は残っていた。

1328年、カペー家のフランス国王シャルル4世(在位1322-28)が王位継承者となる息子を残さずに他界した。そのあとフランス国王となったのは、シャルル4世の従兄にあたるヴァロワ家のフィリップ6世(在位1285-1314)だった。これにたいして、イングランドのエドワード3世が王権を要求して1337年に戦争を仕掛けた。そしてこの戦争が、その後、断続的に100年以上もつづいたことから、のちに「百年戦争」と呼ばれるようになったのである。

エドワード3世の主張とは、かれの母イザベルがシャルル4世の姉であり、かれはカペー家と血のつながりがあるので、フィリップより王になる資格が高い、というものだった。

フランスでは、王権は男子から男子への世襲制で、父親から息子へ、そしてその子に息子がいない場合には兄弟へと移ったが、これには問題が起きなかった。ところが直系男子が絶えた場合は大騒ぎとなった。次の国王は、王家と血のつながりのある者のなかから諸侯会議で選ばれることになるが、前王家と血のつながりがあれば、だれでも王位継承権を主張できたからである。この点からいえば、エドワード3世の主張は、根拠のないものでもなかった。

しかし、王を選ぶのあくまでもフランスの諸侯会議である。そしてその会議は、フィリップを選んでいたのである。

領地に関していえば、エドワード3世は、1337年にフランドルの一部と南フランスのギュイエンヌに領地をもっていた。1360年ごろのかれの最盛期になると、フランス国内のかれの領地は、フランドルの一部と南西部のアキテーヌからガスコーニュまでの、合わせてフランスの4分の1以上もあった。

それがヘンリー6世の最盛期には、さらにブルターニュからシャンパーニュまでの北部と、ギュイエンヌとガスコーニュの一部となり、合わせてフランスの半分近くもあった。しかし、1453年10月にイングランドの敗北で百年戦争が終結したときには、大陸でのイングランドの領土は、わずかにカレーを残すのみだった。

ノルマン王朝にとって、フランスは出身地であり故郷だった。プランタジネット王朝にとっては、先祖の地だった。

イングランドの王家とフランスの王家や大貴族は、お互いの利害と姻戚関係で複雑に結ばれていた。そしてイングランド国王の多くは、妃をフランスの王家や大貴族から迎えていた。

ばら戦争の時代でも、ヘンリー6世の母すなわちヘンリー5世の妃は、フランス国王シャルル6世(在位1380-1422)の娘キャサリンだった。

この姻戚関係で、1422年にヘンリー5世とシャルル6世が相次いで他界すると、生後9カ月足らずのヘンリーが、イングランド国王とフランス国王を兼ねることにもなった。そしてそのヘンリー6世の妃は、フランスの大貴族アンジュー公の娘マーガレットだった。

このようなイングランドとフランスの深い関係は、利害が一致することもあれば対立することもあった。その関係が複雑であるからこそ、ばら戦争の時代に戦いで負けると、ランカスター家もヨーク家も、利害関係や血縁関係をたよってフランスへ逃げ込み、そこで機会をうかがっては、ふたたびイングランドに攻め込む――といったことをくりかえしたのである。

こうして見ると、当時のイングランドは、フランス出身の貴族の子孫同士が国を奪いあっていたところ――という、奇妙とも思える構図が見えてくるのである。

エドワード4世と弟クラレンス公

「われわれをおおっていた不満の冬もようやく去り、ヨーク家の太陽エドワードによって栄光の夏がきた。わが一族の上に不機嫌な顔を見せていた暗雲も、いまは大海の底深く飲みこまれたか影さえない。」(小田島雄志訳『リチャード三世』)

シェイクスピアの『リチャード三世』は、このせりふからはじまる。

ヨーク家のエドワードが、1471年5月4日のテュークスベリーの戦いでランカスター家を撃ち破り、ふたたび王座についたのである。

ランカスター家の男子直系が絶えたいま、ヨーク家の王権に挑戦できる者はいなくなった。エドワード4世は、まだ赤ん坊の長男エドワードを皇太子とし、諸侯をあつめて忠誠を誓わせた。このあとの12年間は、エドワード4世の王権を脅かすような反乱もなく、ヨーク家の天下だった。

ただヨーク家にとって気がかりだったのは、国王のすぐ下の弟クラレンス公ジョージだった。かれはつねに兄エドワードにたいして嫉妬心をいだき、不満をかかえていた。これまでも2度にわたってウォーリック伯と反乱を起こしていた。それも2度目は、敵方ランカスター家についたのである。

ジョージは、弟のグロスター公リチャードのとりなしで兄エドワード4世と和解していたが、かれの不満はくすぶりつづけていた。

一方、リチャードは、父ヨーク公が戦死してからというものは、兄エドワードに忠誠をつくし、つねに行動をともにしてきた。ランカスター家との戦いでは、兄の右腕として副官をつとめ、ときには兄に代わって総司令官をつとめたこともあった。

エドワード4世にとってみれば、リチャードはもっとも頼りになる親族だった。ところがジョージは、つねに兄にたいして敵愾心をくすぶらせ、兄と対立していた。

1472年、リチャードは19歳になった。かれは兄エドワード4世の許しをもらうと、前ウォーリック伯リチャード・ネヴィルの年下の娘アン・ネヴィルと結婚をした。

彼女は、クラレンス公ジョージの妻となったイザベル・ネヴィルの妹で、ヘンリー6世の皇太子エドワードの妃だったが、夫がテュークスベリーの戦いで戦死してからは未亡人となっていた。したがってリチャードとの結婚は、なんら問題がなかった。

ところが、この結婚に面白くなかったのがジョージだった。

ネヴィル姉妹は、かつては、父ウォーリック伯の莫大な財産の共同相続人になっていた。その財産は、ウォーリック伯がエドワード4世に討たれたとき没収されていたが、ジョージは、先に姉のイザベルと結婚していたことから、妻をとおしてそれが全部、自分のものになると思い込んでいた。

ところが、エドワード4世はこれまでのリチャードの働きに報いるために、ウォーリック伯から没収した土地の一部をかれにあたえようとしていた。

そうなると、ジョージの当ては外れてしまうことになった。そこでかれは、アンを拉致して隠すなど、リチャードと彼女との結婚を妨害したのである。

この兄弟間の対立は、一時は武力衝突にまで発展しそうになった。しかしエドワード4世の裁定で、前ウォーリック伯の領地は、ジョージとリチャードで分け合うことになった。こうしてふたりの対立はようやく収まることになったが、それでも解決するまでに、2年近くもかかったという。

ウォーリック伯が所有していたミドゥラム城はリチャードのものとなり、かれは以後、そこを本拠地とするようになった。そしてリチャードは、ミドゥラム城でそれまでになかった平穏な日々を送れるようになった。

これとは対照的に、クラレンス公ジョージに残ったのは、兄エドワード4世にたいする恨みだけだった。そしてかれにくすぶりつづけた怨恨は、しだいに炎と化していった。

1476年、ジョージの妻イザベラが他界した。するとかれは、妻の死は兄嫁の王妃エリザベスが毒を盛ったとか、呪いをかけたためだと言いだした。

さらにかれは、兄国王の意に反して、1478年の新年、フランスのブルゴーニュ公の娘メアリーと再婚しようとした。ジョージは、この結婚によってブルゴーニュ公と手をむすび、兄に対抗しようとしたのである。

ジョージは、兄にたいする嫉妬心に蝕まれていた。

次にかれは、「兄エドワードは非嫡出子で、国王になる資格はない、自分こそ正統な王である」というようなことまで言いだした。それも、最初のうちは周囲に愚痴るように言う程度だったが、しだいに公然と兄を非難し、自分の正統性を主張するようになった。

ところで、エドワード4世非嫡出子説は――かれは母親の不倫の子であるというもので――のちに、リチャードが甥から王権を簒奪するときにもでてくるが、真偽のほどはわからない。

エドワード4世にとって、弟ジョージは手に負えなくなってきた。そして、危険な存在となってきた。このまま放っておけば、身内の不和につけこんで、スキあらばと狙っている内外の敵が、いつ動きだすかわからなかったからである。ヨーク家の上に、ふたたび暗雲が垂れこもうとしていた。

ヨーク家の分裂の危機にさらされたエドワード4世は、いつまでも黙って見過ごしているわけにはいかなかった。その結果、クラレンス公ジョージは、ついに王権を奪取しようとした反逆罪で捕らえられ、死罪となったのである。

クラレンス公の処刑は、1478年2月18日に執行されたが、それは公開ではなく、ロンドン塔で密かにおこなわれたという。そのために、かれの処刑はいろいろな憶測を呼ぶことになった。

テューダー王朝のリチャード3世極悪人説をとる者は、ジョージの死はリチャードの陰謀だという。かれが国王とジョージを故意に仲違いさせ、ジョージに謀反の疑いを着せて反逆罪での死罪に追い込んだと。それも国王はそれに乗り気でなかったのを、リチャードが強引に死罪にもっていったと。

しかし、当時はそのようなリチャード陰謀説はなかった。むしろこれとは逆に、リチャードは最後までジョージをかばい、死罪には反対だった。ジョージが処刑されたとき、リチャードはそれを悲しんでいた、という記録があるくらいだという。

また事件の経過からみても、リチャード陰謀説は考えられない。リチャードは、これまでもふたりの兄のあいだを取り持つ役割を果たしてきた。ここで急にジョージ殺害に転じるのは不自然である。

かりにリチャードが兄ジョージを強引に死罪にもっていったとしても、かれに得るものがあっただろうか。

国王エドワード4世は健在で、その長男エドワードも皇太子に決まっていた。そしてもうひとり息子がいた。ここでリチャードがすぐ上の兄ジョージを殺害したとしても、王冠にはまだまだほど遠いのである。このころからかれが「いずれ王権を奪取してやろうと」と考えていたとしても、王位継承権の低いジョージから、陰謀をめぐらしてまで殺害するといったまどろっこしいことをしただろうか。

こうした状況から考えても、リチャード陰謀説には無理があるのである。

それよりも、ジョージの非公開での処刑は、エドワード4世の命令だったといわれている。ジョージは、再三にわたって謀反をくわだて、王権をゆさぶってきた。エドワード4世にとってかれを生かしておくのは、もはや危険すぎたのである。非公開処刑にしたのは、兄としての、弟にたいするせめてもの温情だったのだろう。

そればかりではないかもしれない。国王にとっては、身内の公開処刑で、王室内の混乱を衆目にさらすわけにはいかなかったのだろう。クラレンス公ジョージには、静かに消えていってもらいたかったのである。

それでも口さがないロンドンっ子は、謀反をくわだてつづけて処刑された愚かなジョージを、「マームジー(白ブドウ酒の一種)の大樽のなかで溺死させられた」と揶揄したという。

ヨーク家とネヴィル家との関係