イギリス(イングランド)の古代史をたどる

第5章 ノルマン征服

エドワード証聖王の遺産

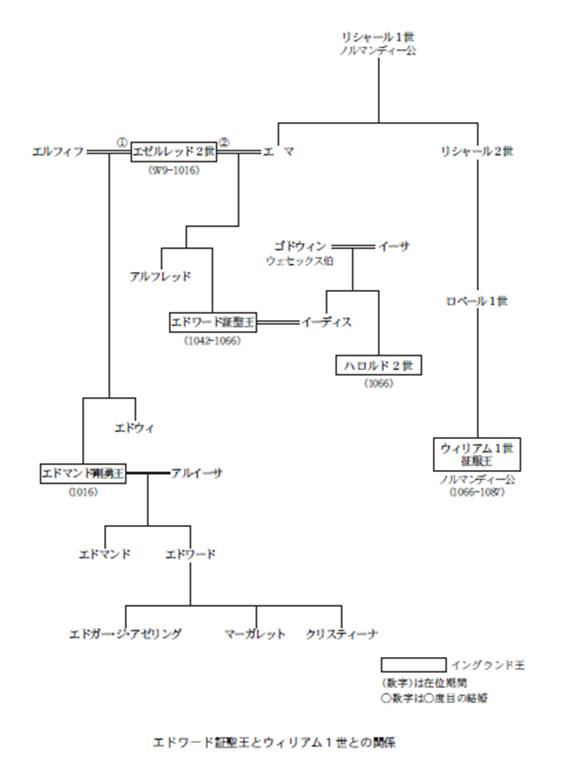

1042年にデーン王朝の最後の王ハーディカヌートが没すると、ウェセックス王家の、エゼルレッド2世の息子エドワードが25年間のノルマンディー亡命から帰国し、イングランドの王となった。エドワード証聖王(Edawrd

the Confessor 在位1042‐66)である。26年ぶりに、イングランドの王権がアングロ・サクソン人に戻されたのである。

しかしイングランドの王権は、かならずしも安泰なものではなかった。海の向こうでは、デンマークのハーディカヌートの従兄弟スヴェン2世(Sweyn

II)とノルウェーのマグヌス1世が、これを狙っていたからである。

ところでエドワード証聖王は、統治する気もなければ、その能力もちあわせていなかった王だった。彼はすでに36、7歳になっていたが、フランスの亡命先では、修道士たちにかこまれて成長していた。そのため関心のあることは、禁欲的な宗教生活だけだった。彼には、修道士としての自覚はあっても、王としてのそれはまったくなかった。これがのちに、イングランドの王権をふたたび外国人に乗っ取られるという悲劇を生むのである。

エドワードは、敬虔なキリスト教徒として、死後100年近くたったときに聖人に列せられた。しかし、彼が国王としてイングランド国民に残した遺産とは、いったい何だったのだろうか。

彼は、ウェストミンスター大寺院(Westminster Abbey)を創建した。その後、イングランド国王の戴冠式や結婚式、王室の重要な行事のほとんどがそこで行われるようになった。王室の菩提寺でもある。このことから言えば、エドワード証聖王は、王室の拠り所の1つをつくったことになる。

しかし、国王であることよりも修道士としての純潔にこだわりつづけたエドワードは、形式的には結婚したものの、子供をつくろうとはしなかった。彼は、そのことが将来の王位継承問題に禍の種をまくということを、まったく認識していなかった。それとも、分かっていてその義務を果たさなかったのか。彼の王としての無責任さが、後世に混乱のもとをつくることになるのである。

エドワード証聖王の母親は、フランスのノルマンディー公リシャール2世の妹エマだった。そしてエドワードは、11、2歳のときから25年間を、ノルマンディー公のもとでノルマン人に囲まれて生活していた。そのため彼には、イングランド人としての意識が希薄だった。ノルマンディーの宮廷ではフランス語を話し、フランス風の生活習慣に慣れ親しんでいた。

彼はイングランド王となると、それをイングランドの宮廷に持ち込んできた。

ローマ人が去ったあとのイングランドの歴史は、アングロ・サクソン、アングロ・デーンの国家形成の歴史で、それは、北欧系の民族とのかかわりあいだった。ところがここにきて、フランスのノルマン人――もっとも彼らも民族的には北欧系であるが――とのかかわりあいに変わってきたのだ。そういう意味ではエドワード証聖王は、このあとに起こるノルマン征服への道を開いたのである。

この時代のイングランドは、6つの大伯領に分かれていて、そこを統治する大貴族がイングランドの実験もにぎっていた。

なかでもウェセックス伯ゴドウィン(Godwin, Earl of Wessex)は、最大の実力者だった。彼は、もとはといえばウェセックスの、セイン(thane)と呼ばれた一介の貴族にすぎなかった。それが、カヌートにとり立てられて伯となり、イングランドでもっとも影響力のある貴族にのしあがっていた。そして、エドワード証聖王を誕生させたのも彼だったのだ。

ゴドウィンは、娘イーディス(Edith)をエドワード証聖王と結婚させ、王家の姻戚ともなっていた。しかし、エドワードは彼を嫌っていた。それというのも、カヌートが没して王位継承争いが生じたとき、そのなかでエドワードの兄アルフレッドが殺害されるということがあったが、それがゴドウィンの陰謀だったとみられていたからである。

イングランドに支持基盤をもたなかったエドワード証聖王は、ゴドウィンの影響力が過大になることを恐れた。そこで彼は、フランスから大勢のノルマン人を連れてくると、彼らを国の高官や高位聖職者として重用するようになった。

しかしこれが、ゴドウィンを中心とするイングランド貴族の反発を招くもとになった。

1051年、エドワード派とゴドウィン派は、ささいな事件をきっかけに対立して、全面対決しそうになることがあった。しかし、ゴドウィンが国外追放の形で亡命することで、決定的な危機は回避されていた。だがゴドウィン派の貴族たちは、宮廷から一掃されることになった。

翌1052年になると、そのゴドウィン派が巻き返しに転じてきた。彼らは、大艦隊を組んでテームズ川をさかのぼると、復権をもとめてロンドンに迫ったのである。それでも今回も、武力衝突までには至らなかった。同族意識を持ちはじめたアングロ・サクソン人は、内紛を起こせば、外敵につけ入るスキをあたえることを学んでいたからである。

結局、ゴドウィン派の復権が認められ、今度はノルマン人が宮廷から一掃されることになった。そしてイングランドの実権は、ゴドウィンとその息子たちが握ることになった。

エドワード証聖王のまわりには、もはや彼を守ってくれるノルマン人の側近や取り巻きがいなくなってしまった。彼は、名ばかりの王となった。それを自覚したエドワードは、国王たることを実質的に放棄し、以前の修道士に戻ったかのように、礼拝堂にこもっては祈ってばかりいた。

1053年、ゴドウィンが突然、亡くなった。すると、彼の息子ハロルド・ゴドウィンソン(Harold Godwinsson)がウェセックス伯となり、王国の実権を受け継ぐことになった。

子供をつくらなかったエドワード証聖王は、晩年になって死期をさとったとき、彼の後継者に、王妃イーディスの弟を指名した。貴族たちもこれを支持した。その王妃の弟とは、とりもなおさず、ウェセックス伯のハロルド・ゴドウィンソンだった。

前門の虎・後門の狼

1066年は、イングランドの歴史において、もっとも重要な年とされている。幾度となくりかえされた諸民族の侵入、破壊と闘争の暗黒の時代に終止符がうたれ、現代につづく統一国家の原型と王朝の基礎が築かれた年だからである。

1066年の1月5日にエドワード証聖王が没すると、翌6日に、この年44歳となるハロルドがハロルド2世(Harold II 在位1066)としてイングランド王となった。

ところがこれにたいして、フランスのノルマンディー公ウィリアム(William, Duke of Normandy)が異を唱えてきた。彼はフランス名をギョーム(Guillaume)といい、この年、40歳前後で、ハロルドより少し若かった。

ハロルドは、先王の指名をうけ、貴族たちにも支持されて王となった。そして、王としての資質も備えていた。彼の母イーサ(Gytha)――ギサと発音されるときもある――は、デンマークやスウェーデンの王家の血をひいていた。しかしハロルドは、エドワード証聖王とは姉をとおして姻戚関係ではつながっていても、血はつながっていなかった。ハロルドの王位継承の弱みは、ここにあった。

もっとも、エドワード証聖王の死でウェセックス王家が断絶したわけではなかった。彼には異母兄弟の家系があり、エドマンド剛勇王の孫になるエドガー・ジ・アゼリング(Edgar

the Atheling)という王子がいた。血縁関係からいえば、彼がもっとも王位に近かった。

ところがエドガーはまだ少年だった。後世のような王位継承の血統主義が確立されていなかった時代には、エドガーのような未成年者は、無視されることがあった。さらに王位継承には、ウィタンという評議会で支持される必要があった。その支持がなければ、たとえ血縁があっても、おいそれとは王にはなれなかったのである。

ハロルドは、先王との血縁はなかったが、先王から後継者として指名されていた。ウィタンもそれを支持し、彼を王として選んでいた。したがってイングランド側には、まったく問題なかった。

一方、ノルマンディー公ウィリアムは、エドワード証聖王の従兄弟になるノルマンディー公ロベール1世の息子で、遠縁ながらエドワードとは血がつながっていた。エドワードの母親エマは、ウィリアムの大叔母にあたった。そのこともあってウィリアムは、以前からイングランドの王位には強い関心を示していたのである。

しかしウィリアムの主張するところは、血縁とは別のところにあった。2つの誓約というものである。

1つは、先王エドワード証聖王の誓約で、「彼はかつて自分を後継者に指名していた」というものである。ウィリアムは、エドワードと血縁があることを理由に、早いうちからイングランドの王位継承を要求していたが、エドワードはそれに応じ、王位継承を約束した――というのである。

ところが、その誓約が実際にあったのか、またどういう性格のものだったのかは、よくわかっていない。もしあったとするならば、エドワードが王となる前の、ノルマンディーに亡命していた時代のものか、王となってからでも、彼がノルマン人の側近たちに囲まれていた時代のものだろう。

エドワードとウィリアムは、少年時代をともにフランスのノルマンディー公の宮廷ですごしていた。ふたりは、いわば幼馴染みだった。エドワードがノルマン人に囲まれていた状況ならば、彼が幼馴染みで血縁者であるウィリアムに王位継承を約束していたとしても不思議はない。十分、考えられることである。

もう1つの誓約とは、ハロルドとのものである。

それは1064年か65年ごろ、すなわちエドワード証聖王の死の1年か2年前のころに、ハロルドがノルマンディーを訪問した際のものである。そのとき、ハロルドがノルマンディー公ウィリアムのからむ紛争に巻き込まれたことがあり、そのなかで「将来、ウィリアムがイングランドの王位を主張したときには、ハロルドはそれを支持する」と誓約したというのである。

ハロルドとウィリアムとのあいだに誓約がかわされたときのいきさつには、もう1つの話がある。やはりエドワード証聖王の死の1、2年前のことである。ハロルドの乗った船がフランスの海岸で難破したことがあった。そのとき、彼はウィリアムに助けられ、無事、イングランドに帰ることができた。そしてそのとき、ハロルドはウィリアムに先のものと同様の誓約をした、というのである。

ハロルドとの誓約も、実際にはどのようなものであったのかは、よくわかっていない。しかし状況から判断すると、窮地に陥ったハロルドに、無理強いをしたようにも見える。

いずれにしてもウィリアムは、ハロルドに「エドワードのあとのイングランド王は自分である」と強く主張していたのだろう。たとえハロルドがエドワードの後継者として指名されても、「それを放棄せよ」と迫ったのだろう。

エドワード証聖王が晩年になって死期をさとったとき、彼のまわりにはノルマン人が1人もいなかった。王国の実権をハロルドがにぎっている以上、エドワードは彼を後継者に指名せざるをえなかった。その結果、ハロルドがイングランド王となったのである。

ところがウィリアムからみれば、ハロルドは彼との誓約をやぶって王位についた簒奪者だった。「自分こそ正当なイングランド王位の継承者である」というのがウィリアムの論理だった。

ウィリアムは、先王の誓約とハロルドの誓約という二重の誓約で王位を要求してきた。

当時の「誓約」というものは神聖なもので、何ものにもまして重んじられなければならなかったという。ウィリアムはそれを利用して、したたかかつ用意周到に、イングランド王位を狙っていたのである。

ウィリアムとハロルドとのあいだの誓約は、ウィリアムにとっては降ってわいたようなチャンスだっただろう。その誓約が、ハロルドがノルマンディーで紛争に巻き込まれたときのものなのか、遭難にあったときのものなのかは別にして、ウィリアムはハロルドの身柄を押さえておいて、ウィリアムへの王位継承支持を条件に解放した――というのが本当のところだろう。たまたま手中に転がり込んできた相手が、かねてから王座を狙っていた隣国の実権をにぎっている者であるならば、なおさらのことである。

ウィリアムにとって2つの誓約は、エドワード証聖王の遺言にも等しいハロルドへの指名とウィタンの選択よりも優先するものだったのである。

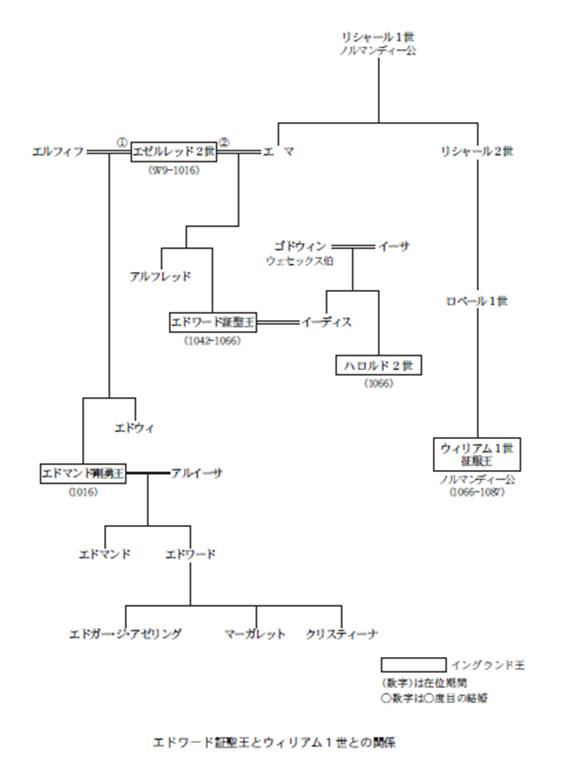

ウィリアムのイングランド征服のようすを刺繍にして描いたものに、「バイユー・タペストリー(the Bayeux Tapestry)」というものがある。幅が50センチメートルで、全長が70メートルもあるという巻物風の刺繍である。ウィリアムの異父弟だったバイユー司教オドー(Odo,

Bishop of Bayeux)が、兄のイングランド征服を正当化し、その様子をイングランドの女性や職人に作らせたものである。

そこには、エドワード証聖王が、すでにウィリアムにイングランドの王位を約束していたにもかかわらず、死の床で、ハロルドを後継者に指名するという場面がある。

また別の場面では、空に火を吹いて飛ぶ宇宙船のようなものが描かれているところがある。これは、1066年の1月に現れたという巨大な彗星を表現したもので、天文学的には「ハレー彗星」ということになる。この彗星の下には王宮らしき建物があり、そのなかで玉座にすわっているハロルドに、1人の男が何かを話しかけている場面が描かれている。この男は占星術師で、「この彗星は王に災難をもたらすだろう」と告げているところだという。

当時、彗星の出現や日食、月食などといった天文現象は、神の意志を示す神聖な前兆として畏怖されていた。凍てつく冬の空に長く尾をひく彗星は、不吉なことが起こる前兆だった。バイユー・タペストリーは、「ウィリアムこそイングランド王位の正当な継承者であり、誓約を破って王位についたハロルドに神が罰を下そうとしている」ことを伝えているのである。

ウィリアムは、王位を要求してイングランドに侵攻する決意をかためると、艦艇を建造し、戦士を募ってその準備をはじめた。

さらに、彼はローマ教皇の支持をとりつけ、教皇旗をかかげる許可をえた。これによって、「ウィリアムのイングランド侵攻は神が認めた正当なもの」ということになったのである。

ウィリアムは1066年の8月の半ばすぎに侵攻の準備を完了し、あとは風を待ってイギリス海峡を渡るだけとなった。

ところがこの年、イングランドの王位を狙っている者がもう1人いた。ノルウェー王ハーラル3世苛烈王(Harald III Hardrada 在位1047‐1066)である。

彼はノルウェー王になると、デンマークをも支配下におさめ、カヌートの北海帝国の継承者を自認していた。そして、次にイングランドの王位を狙っていた。

ハーラル3世は、1066年9月に大艦隊をひきいて北海を渡ると、ノーサンブリアに侵攻してきた。そしてこの侵攻には、ハロルド2世の異母弟トスティイ(Tostig)が結託していた。

トスティイは、ハロルドによってノーサンブリア伯(Earl of Northumbria)に任じられていたが、そこの住民を抑圧して厳しく支配したために、1065年に反乱を招いていた。仲介に入ったハロルドは、トスティイは信頼がおけず伯にふさわしくないとわかると、彼から伯領を取り上げたのである。

トスティイは、兄にたいする恨みを抱いたまま国外に亡命すると、その後、艦隊を編成し、復権をもとめてイングランド南部の海岸線を荒らしまわった。さらに、ノルウェーのヴァイキングと手を組み、ハンバー川からマーシア北東部のリンカンシャーに侵入し、その一帯を掠奪してまわった。

これにたいして、マーシア伯エドウィン(Edwin, Earl of Mercia)とその兄弟で新しくノーサンブリア伯となったモーカー(Morcar)が反撃にでて、トスティイをスコットランドに敗走させたのだった。

するとトスティイは、今度はノルウェー王のイングランド侵攻に手を貸したのである。

トスティイはスコットランドで傭兵を雇うと、船団を組んで南下し、タイン川(R. Tyne)の河口でノルウェー軍の到着を待った。

ハーラル3世はそこでトスティイと合流し、300隻の大艦隊で南下すると、ハンバー川へ入り、さらにウーズ川をさかのぼってヨークをめざした。ハーラル3世は、ヴァイキングの都だったこともあるヨークを占領し、そこを拠点にして、まずはイングランド北部を征服しようとしたのである。

このときハロルド2世は、ノルマンディー公ウィリアムの侵攻にそなえて、イングランド南部の海岸線を警戒していた。大陸では、ウィリアムにひきいられたノルマン軍の艦隊が、サン・ヴァレリ港(St.

Valery)で出港の機会をうかがっていたからである。

ところがイギリス海峡に逆風が吹き荒れ、ノルマン軍は港で足止めを食っていた。

強風は1ヵ月以上も吹き荒れ、待ちうけていたイングランド軍にも緊張感がなくなり、戦意を喪失していた。そのためハロルドは、イングランド軍をいったん解散せざるをえなかった。そして彼は、「ハウスカールズ(housecarls)」――家中戦士――を中心とするわずかなイングランド軍だけで警戒をつづけていた。

そこに、「ハンバー川からノルウェー軍が侵攻してきた」との知らせが届いたのである。ハロルドは、彼の頼みとするハウスカールズをひきいると、急遽、北へとむかった。

ところでここにでてきた「ハウスカールズ」とは、デーン人の制度に由来した軍隊組織のことである。一種の傭兵隊だったが、名誉と主君との個人的な強い信頼関係で結びつけられていた、親衛隊的な組織だった。重装備の騎馬歩兵から構成された精鋭部隊でもあり、ハロルドのハウスカールズは、ヨーロッパでももっともよく訓練された最強の部隊と謳われていた。

ハロルドが北へ向かっていたころ、そこではマーシア伯エドウィンとノーサンブリア伯モーカーが、地方軍を組織してノルウェー軍を撃退しようとしていた。そして彼らは9月20日、ヨークの中心部から3キロメートルあまり南のゲイト・フルフォード(Gate

Fulford)で、ノルウェー軍を迎え撃った。

ところがエドウィンとモーカーは、強力なノルウェー軍に簡単に撃破され、ヨークはハーラル3世の手に落ちてしまった。

一方、ようやくヨークシャーに入ったハロルドは、9月25日の朝、ヨークの東北東約12キロメートルのところの、ダーウェント川(R. Derwent)のほとりのスタムフォード・ブリッジ(Stamford

Bridge)で野営していたノルウェー軍を急襲した。

この戦いのとき、イングランド軍とノルウェー軍の装備や武器は同じようなものだった。双方とも戦士は鼻当てのついた丸い円錐形の兜をかぶり、鎖かたびらを身につけていた。そして片手に楕円形の楯をもち、もう一方の手には剣か戦斧をもっていた。両軍の武器や戦い方が同じだったため、戦闘は激しい白兵戦となった。

イングランド軍は、当時、最強と謳われた、ハロルドの家中戦士の奮戦によって、からくも勝利することができた。ハーラル3世とトスティイは戦死し、ノルウェー軍はわずかな艦船が逃げ延びただけで、ほぼ全滅したという。

これが「スタムフォード・ブリッジの戦い(the Battle of Stamford Bridge)」と呼ばれるもので、200年以上もつづいたアングロ・サクソン人とヴァイキングとの戦いで、最後で最大の決戦だった。

ハロルドはハーラル3世に勝利したものの、休息している暇もなかった。いつイギリス海峡の風向きが変わり、ノルマン軍が侵攻してくるかわからなかったからである。

一方、ノルマンディー公ウィリアムがひきいるノルマン軍の艦隊は、強い逆風に6週間も足止めを食っていた。ようやく順風が吹きはじめたとき、ノルマン軍の艦隊はサン・ヴァレリ港を静かに出港すると、イングランド南東部をめざした。

もし、ウィリアムが強風に悩まされることなく先にイングランドに上陸していたら、イングランドはどうなっていただろうか。南部からはノルマン軍が、北部からはノルウェー軍が攻め込み、イングランドは両軍に蹂躙されたあげく、南北に分割されていたかもしれない。そしてその後のイングランドの歴史も、大きく変わっていたかもしれない。

ヘイスティングズの戦い

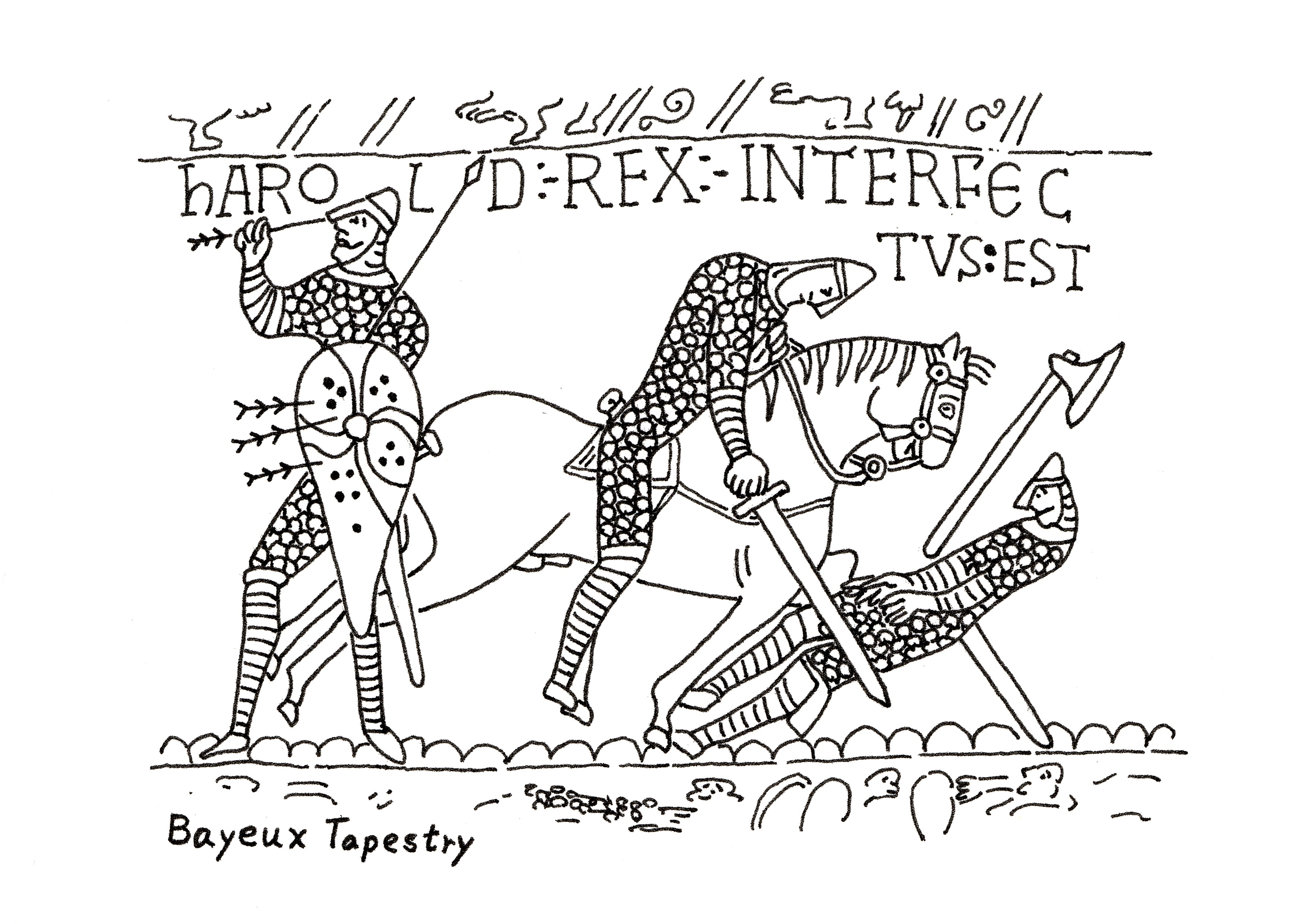

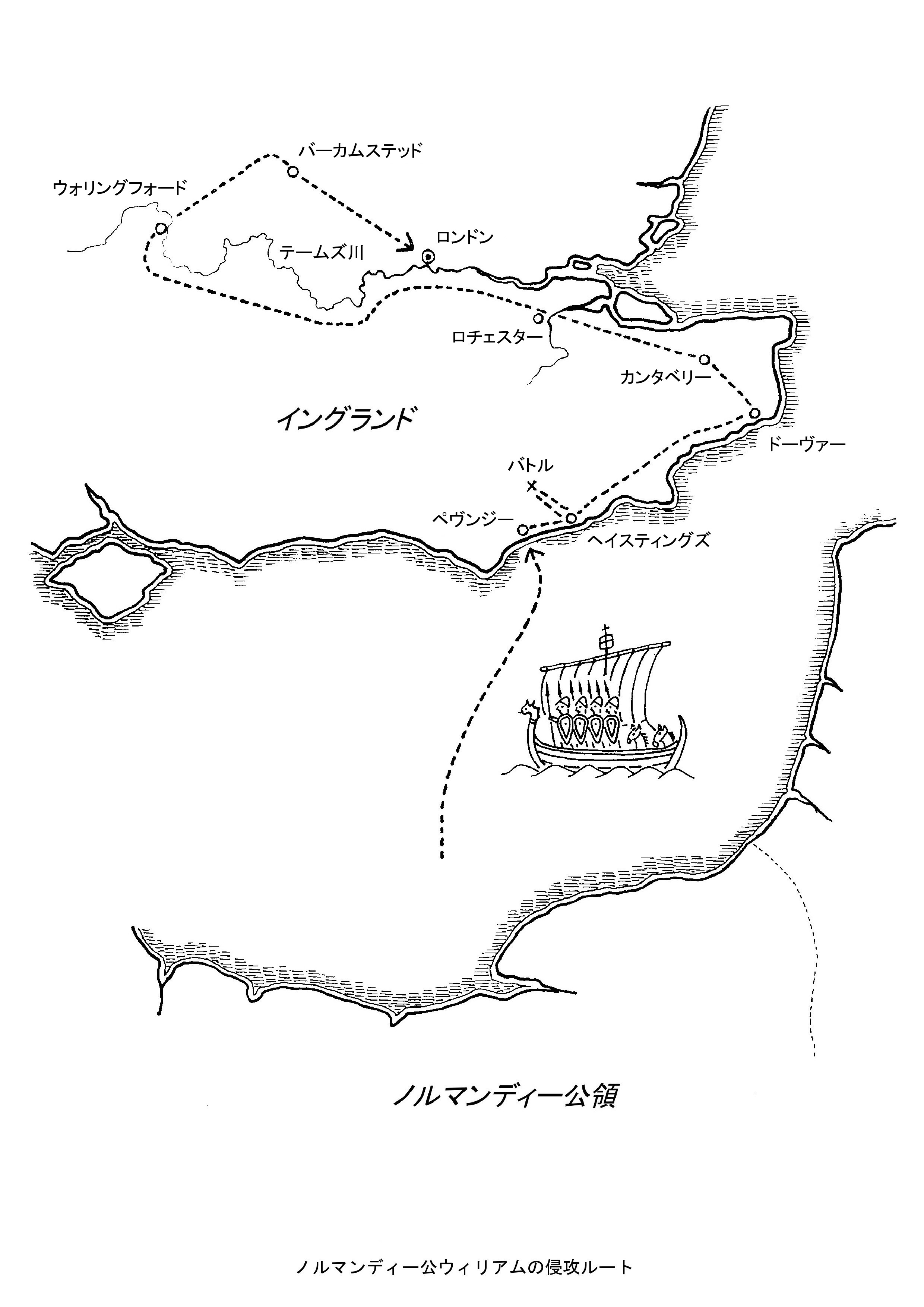

9月27日、ノルマンディー公ウィリアムは、イングランド南部の、サセックスのペヴンジー(Pevensey)に何の抵抗もうけずに上陸した。

ノルマン軍の数については諸説あるが、7千から8千で、最大に見積もっても1万2千は超えなかったと推定されている。ノルマン軍の戦士は、ウィリアム公が王となったとき、彼からの報酬として分け与えられる領地を目当てに、ノルマンデイーのみならずフランス中から集まってきた貴族や騎士だった。なかには、遠くイタリアからやってきた者のいたという。

ペヴンジーには、かつてローマ軍が築いた要塞の跡があった。ウィリアムは、そこで遠征の成功を神に祈ると、ノルマン貴族をあつめて宴をもうけ、彼らの士気を鼓舞した。それをとり仕切ったのは、ウィリアムの右腕ともいうべき、彼の異父弟のバイユー司教オドーだった。

そのあとノルマン軍は、海岸線に沿って東へとむかった。そして、15キロメートルあまり離れたヘイスティングズ(Hastings)まで進むと、いったんそこに落ち着き、遠征軍の拠点となる城を築きはじめた。土を盛って土塁を築くと、その上に木材を組んでやぐらを立てた。それからその周囲に、柵をめぐらした。イングランドで最初に築かれたノルマン式の城である。

ハロルドがヨークでノルマン軍の上陸を知ったのは、10月に入ったころだったとされている。

彼は、スタムフォードの戦いでかなりの戦士を失っていたので、それを補充して軍を立て直す必要があった。そこでハロルドは、ひとまず重装備の護衛隊であるハウスカールズだけを引きつれると、ロンドンへと急いだ。

ヨークからロンドンまでは300キロメートル近くある。ハロルドはここを、4日間、騎乗して走りつづけた。そしてロンドンに着いたのは、10月6日のことだった。

ハロルドは、ロンドンですぐに軍を再編成するつもりでいたが、イングランド南部と西部からの徴集兵はまだ到着していなかった。

ノルウェー軍との激戦で疲労困憊していた中部と北部の歩兵部隊は、ハロルドより少し遅れて、徒歩でヨークを発っていた。彼らがロンドンに到着するのは、まだ先のことだった。

ハロルドには、冷静に考えれば、ここで彼らの到着を待ち、軍を立て直してから出撃するという手もあった。しかし彼は、侵略者が彼の王国を蹂躙しながら進軍してくるのを、じっと待っているわけにはいかなかった。王としては、侵略者はみずからの手で粉砕し、追い払わなければならなかった。それというのも、イングランドの貴族たちのなかには、ハロルドの王としての力量を試すように、じっと眺めているようなところがあったからである。

イングランドは統一されたといっても、ハロルドが完全に支配していたわけではなかった。地方の伯領では、そこの領主である大貴族が実質的に統治していた。国王といえども、彼らの領地内のことには、おいそれとは介入するこができなかった。

伯(earl)やセイン(thane)と呼ばれたサクソン貴族、それに司教や王の代官である州長官(sheriff)のなかには、自分たちの領地に手を出さなければ、たとえウィリアムがイングランドの王になってもかまわない、と考えている者もいた。とくに中部と北部の貴族たちには、その傾向が強かった。そして、たとえハロルドの実効支配している南部とウェセックスがウィリアムの手にわたったとしても、自分たちの領地までそうなることはないだろうと考えていたのだ。

ハロルドには、兵が集まってくるのを待っている時間がなかった。彼は、護衛隊を中心にして、南東部諸州から集まった兵だけで部隊を立て直すことにした。しかしその数は約7千で、予定していた半分にも満たなかった。

10月11日、ハロルドはロンドンを発ち、ノルマン軍を迎え撃つべくサセックスへとむかった。

ロンドンからサセックスの海岸までは、直線距離にして90キロメートルである。道筋についてははっきりしていないが、おそらく、ロンドンからローマ街道を東進してロチェスターへむかい、そこからメイドストーンを通りぬけて南下したものと思われる。このコースをたどると、ノルマン軍が上陸したペヴンジーまでは、約110キロメートルの道のりである。

ハロルドにひきいられたイングランド軍は、ここをふたたび強行軍で走りつづけた。そして10月13日、ヘイスティングズの北西約9キロメートルの丘陵地帯までやってきた。斥候からの報告で、ハロルドには、ノルマン軍はヘイスティングズの町に入っていることが知らされただろう。

ハロルドはその日、丘陵地帯の南の端にあるテラムの丘(Telham Hill)の上に陣をはった。そこは、現在、ザ・ウィールド(The Weald)と呼ばれている広大な森林地帯の南東部の端に位置しているところだった。イングランドの歴史で、もっとも重要な戦い「ヘイスティングズの戦い(the

Battle of Hastings)」の舞台となったところである。

この丘は、歴史家トレヴェリアンによれば、当時は人家もなければ名前もないところで、1本の「灰白色のりんごの木」が目印のように立っているだけだったという。19世紀の歴史家は、ここを「センラック(Senlac)の丘」と呼んだ。

それにしても、上陸してからのノルマン軍の動きは遅かった。ウィリアムは、いったい何を考えていたのか。ヘイスティングズで城を築きながらハロルドを引きつけ、その背後でイングランドの貴族が寝返りでもするのを期待していたのだろうか。

上陸してから2週間がたったとき、ウィリアムは、ハロルドのひきいるイングランド軍が北西の丘陵地帯まで近づいてきたとの報告をうけた。そして10月14日、夜明けとともにノルマン軍はイングランド軍の待ちうける丘陵地帯へとむかった。

本来のサクソン戦士は、非常に強力だった。とくにハロルドの護衛隊すなわちハウスカールズは、よく訓練された最強の精鋭部隊として名をはせていた。しかしイングランド軍の態勢は、十分ではなかった。主力の護衛隊は、2週間あまり前にノルウェー軍と激しい戦闘をしてきたばかりだった。それに、ロンドンでつかの間の休息をとったものの、400キロメートル以上の強行軍をかさねてきた。そのため戦士たちの疲労は、頂点にたっしていた。

マーシア伯エドウィンとノーサンブリア伯モーカーも地方軍を立て直し、ハロルドのあとを追っているはずだった。しかしまだ到着していなかった。彼らは、故意だったのか、それともやむを得なかったのか、到着するのが非常に遅れていた。南部で徴集した兵士を補充したものの、ハロルドのイングランド軍の態勢は不十分だった。

ノルマン人は、先祖をたどれば、サクソン人と同じゲルマン系の北欧人である。そのため、双方の戦士の装備には似たところがあった。鼻当てのついた丸い円錐形の兜をかぶり、鎖かたびらを身につけていた。楯は、昔の大きな円形のものから、下の方が尖った楕円形のものに変化していた。このほうが、騎乗したときに扱い易かったからである。

戦士の装備では似かよっていたが、ノルマン軍とイングランド軍とでは、戦い方に大きな違いがあった。

ノルマン軍の戦法は、古くからのスカンディナビア式の弓攻撃と、新しいフランス式の騎馬攻撃とを巧みに組み合わせたものが中心だった。弓兵隊が矢を撃ちこんでは、槍や剣をもった騎兵が突撃し、そのあとに歩兵がつづくのである。

これにたいしてイングランド軍の戦法は、もっぱら戦斧や剣をもった歩兵による白兵戦だった。イングランド軍にも騎馬隊はあったが、馬はあくまでも移動用で、戦士が騎乗したまま戦うことはなかった。騎馬隊は馬を後方で乗り捨てると、楯をつらねて戦闘隊形をつくり、それから徒歩で前進して戦うのである。そのため、弓攻撃で援護されたノルマン騎兵の突撃には、どうしても防戦一方になった。ノルマン軍の戦い方のほうが、イングランド軍のそれにくらべて、はるかに多彩で攻撃的だったのである。

さらにこの戦いのときのノルマン軍は、征服を目的に編成された、よく訓練された戦闘集団だった。これにたいしてイングランド軍は、ハロルドの精鋭の護衛隊が中心にいたとはいえ、あとは急ごしらえの寄せ集めの軍隊だった。

ヘイスティングズの戦いは、イングランド史の転換点となったもっとも重要な戦いだったとされているが、じつは、よくわかっていないことが多い。

両軍の兵力や陣形、開戦したのは早朝かそれともだいぶたってからか。戦いはどのように推移したのか。いくつかの伝えられているエピソードは、合戦のどの段階でのことだったのか。そして、伝えられるところのウィリアムの作戦は、本当だったのか。さらにハロルドが戦死したときの様子はどうだったのか――などである。

確かなことは、丘の上に陣取ったイングランド軍にノルマン軍が攻撃を仕掛け、夕方までにイングランド軍が負け、ハロルドは戦死した――ということである。

ヘイスティングズの戦いは、いくつかの伝えられている話から再現すると、次のようなものだった。

ハロルドは、ノルマン軍に先制攻撃をくわえ、それで戦いの主導権をとろうと考えていた。彼は、積極的な攻めの戦いで、ノルウェー軍を打ち破ってきた。そして、北からの強行軍はきつかったが、ノルウェー軍に勝った勢いで、ノルマン軍にも挑むつもりでいた。

しかし、さすがの彼の護衛隊も疲労が激しかった。10月14日の朝になっても、イングランド軍の戦闘態勢は十分ではなかった。

戦いが始まったのは、早朝だったとも、9時ごろだったとも言われている。

いずれにしても、先に攻撃を仕掛けたのはウィリアムだった。彼は騎兵と歩兵を、中央と両翼の3つのグループに分けると、イングランド軍が陣取っていた丘にむかって前進させた。すると、丘の上のイングランド軍は、急遽、楯をならべて壁をつくった。

ウィリアムが攻撃命令を出すと、ノルマン軍の弓兵隊が、イングランド軍の上に雨のように矢を降らせた。そのあと、歩兵が丘の斜面を駆け上り、イングランド軍の楯の壁近くまで攻め込んでいって、いっせいに投げ槍を放った。その攻撃でイングランド軍がひるんだところに、今度は騎兵が突撃していった。

ノルマン騎兵が馬上から槍や剣でイングランド戦士に襲いかかると、イングランド戦士はこれに戦斧や剣で応戦してきた。ノルマン軍の騎兵のあとには歩兵がつづき、両軍の歩兵は激しい白兵戦を切り結んだ。そのなかで、ハロルドの2人の兄弟が討たれた。それでも、イングランド軍の楯の壁は強固で、ノルマン軍はなかなかそこを突破することができなかった。

最初は有利とみられていたノルマン軍だったが、思いのほか激しいイングランド軍の抵抗にあい、攻めあぐねていた。それどころか、ノルマン軍はイングランド軍に押し返され、後退するようになった。そして、防戦一方だったイングランド軍が、一時優勢になることもあった。しかしその後は一進一退の戦闘がつづいた。

そのなかで、次のような場面があった。

丘の上のイングランド軍にノルマン軍が突撃し、激しい抵抗にあっていったん退却を余儀なくされたときだった。ノルマン軍のなかに「ウィリアムが討たれた」との知らせが走り、動揺がひろがったのである。そのとき、ウィリアムは兜をとると、「余を見よ、生きておるぞ。神のご加護によって余は勝利するぞ!」と叫び、戦士たちを叱咤激励したという。

このあとの戦いは、よく語られるところでは、次のように推移していった。

イングランド軍を攻めあぐねたウィリアムは、ここで1つの作戦に打ってでることにした。敗走すると見せかけてイングランド軍を丘の下におびきだし、陣形が崩れたところを攻撃するというものである。

何度目かに丘の上に突撃していったノルマン軍は、イングランド軍と切り結んだあと、押し戻される素振りをし、後退しながら戦った。そうすることでイングランド戦士を陣から引っぱりだすと、そのあといっせいに退却したのである。

これを見たイングランド戦士は、敵が敗走しはじめたものと思い込んだ。そして、陣形を解いて飛びだすと、丘を駆けおり、ノルマン戦士を追撃したのである。ハロルドはそれを制止しようとしたが、彼の声は戦士たちには届かなかった。

ウィリアムの作戦通りだった。イングランド軍の強固な陣形が崩れ、イングランド戦士が隊形も組まずに、ばらばらになって追ってきた。これを見たノルマン軍は、踵をかえし、反撃に転じていったのである。

楯をつらねて陣形をつくったときのイングランド軍は、ノルマン騎兵も寄せつけない強さをみせた。しかし、彼らがばらばらになったときは、ノルマン騎兵の敵ではなかった。ノルマン騎兵は馬上からイングランド戦士につぎつぎと襲いかかり、彼らを殲滅していった。

この作戦でイングランド軍の形勢がいっきに悪くなり、ノルマン軍の勝利につながっていった。そして、ハロルドは戦いのなかで流れ矢が目に当たって戦死し、イングランド軍は総崩れとなって敗れたのである。

ところが、ノルマン軍の退却はウィリアムの作戦ではなく、実際に形勢が不利となって退却したものであるという説もある。それに沿って戦いのようすを再現したものには、次のような話がある。

イングランド軍との激しい白兵戦のなかで、ノルマン軍の左翼の一角が崩れ、苦戦する局面があった。そしてノルマン軍のなかに「ウィリアムが討たれた」との知らせが走った。これは誤報だったが、ノルマン軍のなかには、戦線を離脱して敗走する者が続出した。ウィリアムの異父弟で聖職者でありながら軍人でもあったバイユー司教オドーは、それを必死になってく止めようとした。だがノルマン軍の敗走は止まらなかった。

それを「今が好機」とみたイングランド戦士が、いっせいに丘を駆けおり、隊形も組まずにノルマン戦士を追撃してきた。それを見たノルマン騎兵が、反撃に転じていったというのである。

いずれにしても、勝ちを急いだイングランド軍が不用意に陣形を解き、ノルマン軍を追撃したことが敗因につながったのである。

ところで以前から、「ハロルドはノルマン軍の放った矢が目に当たって戦死した」とされてきた。この説は、例の、ノルマン征服のようすを描いた「バイユー・タペストリー」からきている。

そこには、ヘイスティングズの戦いのようすを描いた場面がある。

ところがこの刺繍では、戦士たちは皆、丸い円錐形の兜に鎖かたびらという、同じ姿で描かれていて、イングランド戦士とノルマン戦士の区別もよくわからない。馬に乗って槍や剣で攻撃しているのがノルマン戦士で、徒歩で戦斧や剣で応戦しているのがイングランド戦士である。ノルマン軍には弓兵隊がいたので、矢を射かけられている戦士もイングランド戦士となる。この戦いを描いたなかに、「ハロルド死す」という場面がある。そこに、右目に矢を受け、それを抜こうとしている1人の戦士が描かれている。

ヘイスティングズの戦いから30年がったったころ、ブージェルのノルマン人修道院院長が戦いのようすを記したとき、この右目を射抜かれた戦士をハロルドとした。ここから、「ハロルドは流れ矢が目に当たって戦死した」という説がはじまったのである。

ところが、これは誤りであるという。

初期中世の図像において、死者はいつも、倒れるところか横たわっている姿で描かれることになっていたという。そして「ハロルド死す」の場面には、目を射抜かれた戦士のすぐ右に、馬に乗ったノルマン戦士のふりおろした剣に切りつけられ、手にした戦斧を投げだして、まさに馬の下に倒れこもうとしている戦士が描かれている。図像学的には、この戦士こそがハロルドであるという。現在ではこの説が支持されており、ハロルドはノルマン騎兵と戦って戦死したことになる。

「ハロルドはノルマン騎兵と戦って戦死した」とする説には、次のような話まである。

イングランド軍の楯の壁を突破した4人のノルマン騎兵が、ハロルドの本陣に攻め込み、彼を見つけて切りつけていった。そのとき、ハロルドは剣で彼らを切り伏せようとしたが、

1度に4人からの攻撃をかわすことができなかった。最初の1人がハロルドを槍で攻撃し、彼が地面に倒れたところを2人の騎士が切りつけ、4人目の騎士がハロルドの首をはねたという。これもまた、見てきたかのような話である。

史実としての意味は、「ハロルドは戦死した」ということだけである。なにしろ正確な記録がないので、伝承やそれをもとにした想像でそのときのようすを議論しても、意味がないのかもしれない。

しかし物語としては、敗者の最後は気になり、興味がわいてくるところである。それもイングランド史の転換点となったもっとも重要な戦いだったのだから、なおさらである。

はたして物語としては、どちらが劇的だろうか。流れ矢が目に刺さって呆然と立ちすくむ戦士と、ノルマン軍の象徴のような騎馬戦士に切りつけられて倒れこむ戦士とでは。

タペストリーの図では、後者のほうが勢いよく描かれていて、ノルマン騎兵がいかに強かったかをよく表現しているように思える。

侵略者と戦うことなく流れ矢に当たって死んでしまったとしたら、イングランドの歴史を変えた戦いでのアングロ・サクソン人最後の王の死としては、あまりにもあっけなく、不甲斐ないものと思えるのだが。

もっとも勝者であるノルマン人にすれば、サクソン人との戦いはそんなものだった、ということなのだろうか。

歴史の転換点となった戦いの敗者の最後。それは、ボズワースの戦いでリチャード3世の最後の言葉は本当に「馬をくれ、馬を。わかりに王国をくれてやるぞ!」だったのか、それとも「裏切りだ」と3回叫んだのか、と同じように興味が尽きない。

話を戻すと、いずれにしてもイングランド軍のなかに「ハロルドが討たれた」との知らせがひろがり、彼らは総崩れとなった。多くの者が森のなかに逃げこみ、戦場にとどまった者は絶望的な戦いをつづけた。

そして戦闘が終わったのは、日が暮れようとするころだった。夕闇がせまるなか、ハロルドが陣取っていた丘には、おびただしい数のイングランド戦士の死体が横たわっていた。そのなかに、ハロルドのものもあった。

こうして「ヘイスティングズの戦い」は、丸1日の激しい戦闘のすえ、ノルマンディー公ウィリアムの勝利で終わったのである。征服目的で最強の武装集団を用意したウィリアムにとっても、あとになってみれば、たった1日の1回の戦いで実質的にイングランドを征服してしまったことは、予想外だったのではないか。

イングランド人にしても、最初から劣勢だったとはいえ、たった1度の戦いに敗れただけで、ノルマン人に征服への道をひらいてしまったとは、思いもよらなかったにちがいない。

ハロルドの敗因は、彼が勝ちを急いだからだと言われている。もうすこし態勢をととのえてから決戦にのぞんでいたら、彼は勝っていたかもしれない。

しかしそれよりも、アルフレッド大王やその子、孫の時代のように、アングロ・サクソン人がもっと結束していれば、侵略者を撃退できたかもしれない。

ケルト系ブリトン人にとって、アングロ・サクソン人は侵略者だった。そのアングロ・サクソン人にとって、デーン人は侵略者だった。侵略者は先住者と死闘をくりかえし、イングランドを征服してきた。この600年以上のあいだは、その侵略と征服のくりかえしだった。そのイングランドをノルマン人は、実質的に1日の、たった1回の戦いに勝っただけで征服してしまったのである。

ハロルドの殺された丘には、その後、教会が建てられた。ウィリアムが戦いの前に「ハロルドとの戦いに勝利したならば、神に感謝し、ここに教会を建てる」と祈願したときの約束を果たしたものだという。その後、教会のまわりには集落ができ、村が生まれた。その村は「バトル(Battle)」と呼ばれるようになった。「バトル」という言葉には「戦い」という意味のほかに、「勝利」という意味もある。そこからこの村はノルマン人の勝利を記念した村でもあるとされている。

ウィリアムが建てた教会は、16世紀のヘンリー8世の修道院解散によって破壊されてしまったという。

アングロ・サクソン時代の終焉

ノルマンディー公ウィリアムは、戦場からそのままロンドンを目指すことはせず、ノルマン軍をいったんヘイスティングズの町へと撤退させた。ひとまず戦士を休ませるためだった。またそのころ、ノルマン軍のなかに疫病が発生していて、侵攻をつづけるには、フランスから援軍を呼んで態勢を立て直す必要があったとも言われている。

ノルマン軍が動きだしたのは、12月になってからだった。ということは、ノルマン軍は1ヵ月以上もヘイスティングズに留まっていたことになる。

ウィリアムは、ドーヴァーからカンタベリー、ロチェスターへとゆっくりと軍をすすめた。その進路を阻む者は、誰一人としていなかった。イングランド南東部のサクソン貴族は、ウィリアムを受け入れたからである。

ウィリアムは、ロチェスターからさらに西へと軍を進め、ロンドンをうかがいながらそこを素通りし、テームズ川の南側をウォリングフォード(Wallingford)まで進んだ。

ロンドンは、ローマ時代には商業都市として栄えていたが、アングロ・サクソンの時代に急速に衰退し、9世紀にはデーン人の襲撃ですっかり荒廃していた。しかし、その地理的な重要性を認めたアルフレッド大王は、ロンドンを荒廃から復旧させ、強固な城塞都市につくり変えていた。

ウィリアムは、ハロルドのイングランド軍を破ったものの、ロンドンを強引に攻め落とすには兵力に不安を感じていた。そこで彼は、ロンドンを遠巻きにしながら軍を進め、イングランド人の出方を見守ることにした。

一方、サクソン貴族にとって、ヘイスティングズでのハロルドの敗北は衝撃的だった。まさか、彼がノルマン軍に負けるとは思っていなかったからである。

彼らはあまりにも楽観的に考えていたので、ハロルドへの支援も熱心にしてこなかった。そして、ハロルドを失った今となっては、彼らは結束してウィリアムに抵抗することもできずにいた。そこまで統一国家としての意識が成長していなかったからである。

サクソン貴族のなかには、かつてのウェセックス王国の都であり、イングランド王室の財宝庫があった城塞都市のウィンチェスターに集結し、そこから反撃にでようと言う者もいた。しかし、ノルマン軍がロンドンにむけて進軍しているのを知ると、彼らはすっかり戦意を失い、反撃どころかいち早く降伏することにしてしまった。

中部と北部の貴族たちは、自分たちの領地へと逃げ込んでしまった。

多くのサクソン貴族が考えたことは、ウィリアムに降伏することで自分たちの領地を守り、生き延びることだったのである。

ウィリアムはウォリングフォードまで進むと、そこでテームズ川を渡り、チルターン丘陵を北東へと向かった。そして、ロンドンを遠巻きにしながら進軍し、進路にあたる村や町を襲撃しては掠奪してまわった。ウィリアムは、そうすることでサクソン貴族を威嚇し、彼らが降伏してくるのを待ったのである。

ウィリアムの要求は、イングランドが彼をエドワード証聖王の正当な後継者として受け入れることだった。そして、王位簒奪者ハロルドを討った正当な王として、ロンドンに凱旋入場することだった。

ハロルドのイングランド軍は、たしかにヘイスティングズの戦いで敗北したが、それでイングランドの敗北が決まったわけではなかった。王族のなかでは、9歳のエドガー・ジ・アゼリングがエドワード証聖王にもっとも近く、未成年ではあったが王位継承権をもっていた。

ロンドンに集まった貴族たちは、一度は「エドガーがイングランド王である」と宣言した。ところが、ウィリアムがロンドンを遠巻きにしながら進軍し、村を襲い、集落を焼き払っているのを知ると、彼らはあっさりと白旗を揚げることにしてしまった。

ウィリアムがロンドンの北約45キロメートルのバーカムステッド(Berkhamsted)まで進んだころ、ヨーク大司教アルドレッド(Aldred,

Archbishop of York)、エドガー・ジ・アゼリング、マーシア伯エドウィン、ノーサンブリア伯モーカー、そのほかの主だったサクソン貴族が、ウィリアムのもとに駆けつけていった。そして恭順の意を示すと、ウィリアムを正当なイングランド国王として認め、ロンドンで戴冠式をおこなうように要請したのである。

ノルマンディー公ウィリアムは、この年のクリスマスの日に、完成間近なウェストミンスター大寺院で、イングランド国王ウィリアム1世(William

I 在位1066‐87)としての戴冠式をあげた。

ウェストミンスター大寺院は、エドワード証聖王が建てたものだったが、皮肉にもそこで最初の戴冠式を挙げたのは、フランス人の国王だった。

これが「ノルマン征服(the Norman Conquest)」と言われるものである。ウィリアム1世は征服王(the Conqueror)とも呼ばれ、ノルマン王朝がはじまったのである。

ところで「ノルマン征服」と言われるのは、ウィリアムとその仲間たちの多くが、10世紀にデンマークやスカンディナビア半島から北フランスのノルマンディー地方に侵入してノルマンディー公国をつくった、ノルマン人の子孫だったからである。

イングランドでは、ケルト系ブリトン人とアングロ・サクソン人が融合し、さらにこれにヴァイキングが加わって「イングランド人」が形成されてきた。そのなかから、「イングランドの王」が生まれた。

ハロルドは、統一国家としての意識が育っていなかったイングランドで、北へ南へと走り、孤軍奮闘して果敢に戦った。しかし、ヘイスティングズでノルマン人に敗れてしまった。彼は王となって1年も絶たないうちに戦死し、実績もつくれなかった。イングランド人がもう少し結束してウィリアムに立ち向かっていたならば、ノルマン征服はなかったかもしれない。

エドワード証聖王は、ウェセックス王家最後のイングランド王になる。そのあとを継いだハロルド2世は、アングロ・サクソン人最後のイングランド王である。しかし、彼の在位期間は1年に満たず、侵略者を相手に奮闘したわりには、ほとんど忘れられた存在である。彼の努力は報われていないような気がする。

それにしても、ウェセックス王家最後のエゼルレッド2世とエドワード証聖王の親子は悲運である。エゼルレッドはデンマークに恐喝されつづけたあげく、国を乗っ取られた。エドワードは、王の器でもなくその気もないのに王に担ぎだされ、フランス人に国を乗っ取られる道筋をつけてしまった。

9世紀の前半にイングランドの覇者となったウェセックス王家は、代々の王がイングランドの統一をめざしてきた。

エグバートは、名ばかりとはいえ、ほかのアングロ・サクソン人の王国をしたがえ、最初にイングランドの覇権をにぎった。

アルフレッド大王は、デーン人と戦いながら、イングランド統一への道筋をつけた。そして10世紀の前半に、彼の息子エドワード長兄王と孫のエゼルスタンが、形の上でのイングランドの統一を果たした。

10世紀の後半には、イングランドはヴァイキングとかかわることで交易の恩恵を受け、半世紀ばかりの経済的な繁栄を享受した。

ところが、10世紀も終わりに近づいたとき、イングランドの繁栄は、強力な国家を形成しつつあったデンマークに狙われた。しかも、その時アルフレッド大王の血を引くイングランド王は、よりによってまったく無能な王だった。

ウェセックス王家の王には、アルフレッドが「大王(the Great)」と呼ばれるように、その王にふさわしい「添え名(epithet)」が付けられていることが多い(第4章のウェセックス王家の家系図参照のこと)。アルフレッド大王の孫やひ孫には、エドマンド豪華王(Edmund

the Magnificent)、エドウィ公正王(Edwy, the Fair)、エドガー平和王(Edgar, the PacificまたはPeaceful)と呼ばれる王がいる。それらの添え名から、その王とその時代なりとが、少なくともそれにふさわしいものだったことが想像できる。

ところが、エドガーの息子たちのころから、添え名に変化がでてくる。」

エドガーの長男エドワードは、14歳で王となったが、3、4年後に継母に殺害されてしまった。その後、彼につけられた添え名は「殉教王(the Martyr)」である。

彼のあとを継いだエゼルレッド2世は、母親が義理の息子を殺害してまで王位につけたのであるが、無能で愚かな王だった。デンマークに恐喝されつづけた。彼にあたえられた添え名は、「無思慮王、不用意王、無分別王(the

Redelessまたはthe Unready)」とさんざんである。

次の王エドマンド(Edmund)は、17歳でデンマーク王カヌートとイングランド王位を争った若き英雄だった。王になって半年後に暗殺されてしまったが、彼は「剛勇王(the

Ironside)」と呼ばれるようになった。

26年間のデーン王朝のあとに復活したウェセックス王家のエドワードは、統治能力のない王だったが、敬虔な修道士だった。そこで彼にあたえられた添え名は、「ザ・コンフェッサー(the

Confessor)」で、「証聖王」とか「懺悔王」と呼ばれている。この添え名は、はたして敬意をこめたものなのか、それとも皮肉なのだろうか。アングロ・サクソン人の真のイングランド王家といえる栄光のウェセックス王家は、彼を最後に終焉をむかえたのである。

ノルマン人の支配

ノルマンディー公ウィリアムの要求は、正当なイングランド王として、平和裏にロンドンに入場することだった。イングランド人は、心から彼を歓迎したわけではなかったが、彼の主張を受け入れ、彼を王として迎え入れた。

しかし、ウィリアムとノルマン人のとった行動は、イングランド人の心情を裏切る、冷酷非道そのものだった。ウェストミンスター大寺院でウィリアムの戴冠式がおこなわれているとき、ノルマン騎士やその従者たちは、ロンドン中を掠奪し、家々に火をつけていたのである。

イングランド王ウィリアム1世となったウィリアムは、このあとイングランド南部、東部を征服していった。そして征服地域をひろげてゆくと、そこからサクソン貴族をつぎつぎと追いだし、彼らの土地を自分たちで分けあった。

ウィリアムは、南部と東部を征服すると、つぎにその矛先を中部から北部へと向けていった。

中部や北部のサクソン貴族は、ウィリアムがイングランド南部を征服したとしても、まさか自分たちの領地にまでは手を伸ばさないだろうと楽観的に考えていた。ところが彼らの甘い読みは、みごとに外れることになった。

デーンロウ地方だったイングランド中部と北部は、ヴァイキングが住みついたところで、スカンディナビア系社会の色が濃いところだった。また、アングロ・サクソン人とデーン人の混血もすすんでいた。そのため、もともとイングランド南東部やウェセックスとは、分離主義的な傾向が強い地域だった。とくに北部にはその傾向が強かった。

イングランド南部のサクソン貴族は、比較的従順にウィリアムを国王と認め、受け入れていた。

しかし北部の人間は、そうではなかった。彼らはウィリアムを国王として認めたものの、それは消極的に服従しただけだった。

ウィリアムがその北部の支配権を強めてきたとき、北部のイングランド人は、これを嫌って抵抗してきた。そして、領地をノルマン人に明け渡すことを拒否し、相次いで反乱を起こしたのである。

これにたいするウィリアムの仕打ちは、冷酷で徹底したものだった。ノルマン軍は、反乱を起こしたイングランド北部を制圧すると、ヨークからダラム(Durham)にかけての地域の住人を皆殺しにし、すべての集落を焼き払ったのである。これが「北部の劫掠(the

Harrying of the North)」と言われるものである。その後 長いあいだ、この地域の多くは無人の荒地になったという。

一時イングランドを支配したデンマークのカヌートの場合とちがって、ウィリアムがイングランド人に課したくびきは、寛大ではなかったのである。

ウィリアムがエドワード証聖王からイングランドの王権を約束されたというのは、王権に無関心だったエドワードから、ノルマン人の側近が取りつけたものかもしれない。ハロルドとの約束は、完全に身柄の解放と交換条件としたものだろう。

ノルマン征服後のウィリアムの行動は、彼がイングランド乗っ取りを冷徹に計画し、それを実行したことを物語っている。

彼の計画は見事に成功した。これを、冷静でしたたかなフランス的な合理性がもたらしたものだと言ったら、誤解と偏見だろうか。

ノルマン征服がそれまでの諸民族の侵略と違うところは、ウィリアムと少数のノルマン貴族や騎士が、イングランドの完全な支配階級になったことである。

ヘイスティングズの戦いのあとにイングランドに渡ってきた者もいたというが、5千人足らずのノルマン貴族と騎士が、ケルト系ブリトン人、アングロ・サクソン人、そしてデーン人が融合して形成されてきた、人口が150万人から200万人前後と推定されるイングランド人の上に立ち、彼らを完全に支配したのである。このようなことは、歴史上かつてないことだった。

英国王室の系図は、先にウェセックス王家からはじまっていると記したが、ふつうは、ウィリアム1世を始祖としている場合が多い。実際のところ、王室と貴族階級や政治家は、ノルマン征服をもって中世、近代につづくイングランドの歴史がはじまったと見ているところがある。彼らは、なにかにつけ「1066年」という年を引き合いにだし、文明化されたイングランドの歴史は、ノルマン征服からはじまる、としているからである。

そうとしながらも、王室の家系図が――実際にかろうじて血のつながりはあるのだが――アングロ・サクソン人のウェセックス王家につなげていることは、興味深いことである。大多数を占めるアングロ・サクソン系の国民感情を意識してのことだろうか。

1066年以前にもイングランド王と称した者がいたが、完全にイングランドを統一し、実効支配していたわけではなかった。部族国家の延長のようなものだった。

それを、ノルマンディーからやってきたウィリアムが、イングランドに完全な支配体制を敷くことによって、統一国家としての形態をつくりあげたのである。

ノルマン王朝は、12世紀にプランタジネット王朝に受け継がれるが、フランスの流れをくむ王朝は、15世紀の後半にテューダー王朝にとって代わられるときまでつづいた。

ノルマン人は、民族的にはアングロ・サクソン人やヴァイキングと同じゲルマン系民族だった。しかしノルマン人はフランス語を話し、ラテン系の文化を身につけていた。

イングランドとその国民は、ノルマン人に征服されたときから、フランス語を話す外国人の王と貴族たちに支配されるようになった。そしてアングロ・サクソン語は、無知で教養のない庶民や農民たちの言葉とされた。この言語が数々の文学を生みだす言語としてよみがえってくるまでには、このあと3世紀という醸成期間がかかるのである。

ノルマン征服のその後と支配体制については、べつのところで記す。

暗黒時代が生みだしたもの

ローマ人が去ったあとのブリテン島は、暗黒の時代だった。

アングロ・サクソン人の侵略が激しくなったとき、ブリテン島の中部から南部には、ローマ人によって文明化された、ケルト系ブリトン人が残された。すると、それまで北部や西部の辺境の地に追いやられていた、野蛮なケルト系部族が勢力を盛り返し、彼らを襲ってきた。

さらに、北のスコットランドからはピクト人が、西のアイルランドからはスコット人が襲撃してきた。彼らも同じケルト人だった。ローマ人がいなくなり、ブリテン島にケルト人の世界が復活してきたとき、彼らの激しい部族間闘争も戻ってきた。

そんなとき、東からのアングロ・サクソン人の侵略は、ますます激しくなった。侵略者は先住民を殺戮して駆逐すると、部族国家をつくっていった。するとそこに、新たな部族間闘争がはじまった。覇権を争いながらイングランドに統一国家が生まれようとしていたとき、ふたたびヴァイキングという外敵が侵略してきた。

この時代は、部族間闘争に外敵の侵入と、まさに破壊と闘争に明け暮れる暗黒の時代だった。

ケルト人は、アングロ・サクソン人との闘争をくりかえしながら、彼らと融合してきた。さらにデーン人やノース人がこれに加わり、「イングランド人」の原形がつくられていった。これをノルマン人が征服し、支配階級となった彼らは、イングランドという「国家の原形」をつくりあげた。

イギリス人の文学的創造性は、諸民族の融合のなかから培われてきたと言われている。トレヴェリアンは、「イギリス人の詩は、北欧民族の深い感受性とすぐれた感覚が、ケルト人の空想力と結合したところに負うものである」(大野真弓監訳『イギリス史1』)と言っている。

この破壊と闘争の波乱にみちた暗黒の時代は、多くの文学者の創造力を刺激し、数々の幻想的な物語を生みだす素材を提供してきた。

ヨークシャーの丘に立ち、イングランドの古代史をふりかえってみると、想像することは尽きない。イングランドの古代史、暗黒時代は、われわれの想像力をかきたてる、一大幻想的、冒険とロマンの世界なのである。