イギリス(イングランド)の古代史をたどる

第4章 ヴァイキングの襲来とアングロ・サクソン人の反撃

ヴァイキングの襲撃と掠奪

アングロ・サクソン人が、覇権をめぐって争いながらも統一国家の形成にむかっていた8世紀の終わりごろから、ブリテン島はふたたび、新たな侵略者に襲われるようになった。北欧の海賊「ヴァイキング(Viking)」である。

ヴァイキングには、「入江の民」という意味があるという。彼らは、ユトランド半島からスカンディナヴィア半島にかけての地方を原住地としたゲルマン民族の一派で、4世紀後半のゲルマン民族大移動のときには、故郷のデンマークやスカンディナヴィア半島にとどまったノルマン人(Normans)の子孫である。彼らは、古くから北海やバルト海を中心に交易をおこなっていたが、6世紀ごろから、武装した小集団で各地の沿岸を襲撃しては掠奪行為をはたらくようになっていた。

ヴァイキングの舟は、全長が20数メートルの細長いものだった。船底は平らだったが中央に竜骨が走っていて、操作性にすぐれていたという。船首と船尾は湾曲して大きく高く跳ね上がり、船首には、恐ろしげな竜の頭を彫ったものがつけられていることもあった。ヴァイキングは、この舟に数10人から100人ほどが乗り込み、北海の荒波もものともせずに航海したのである。

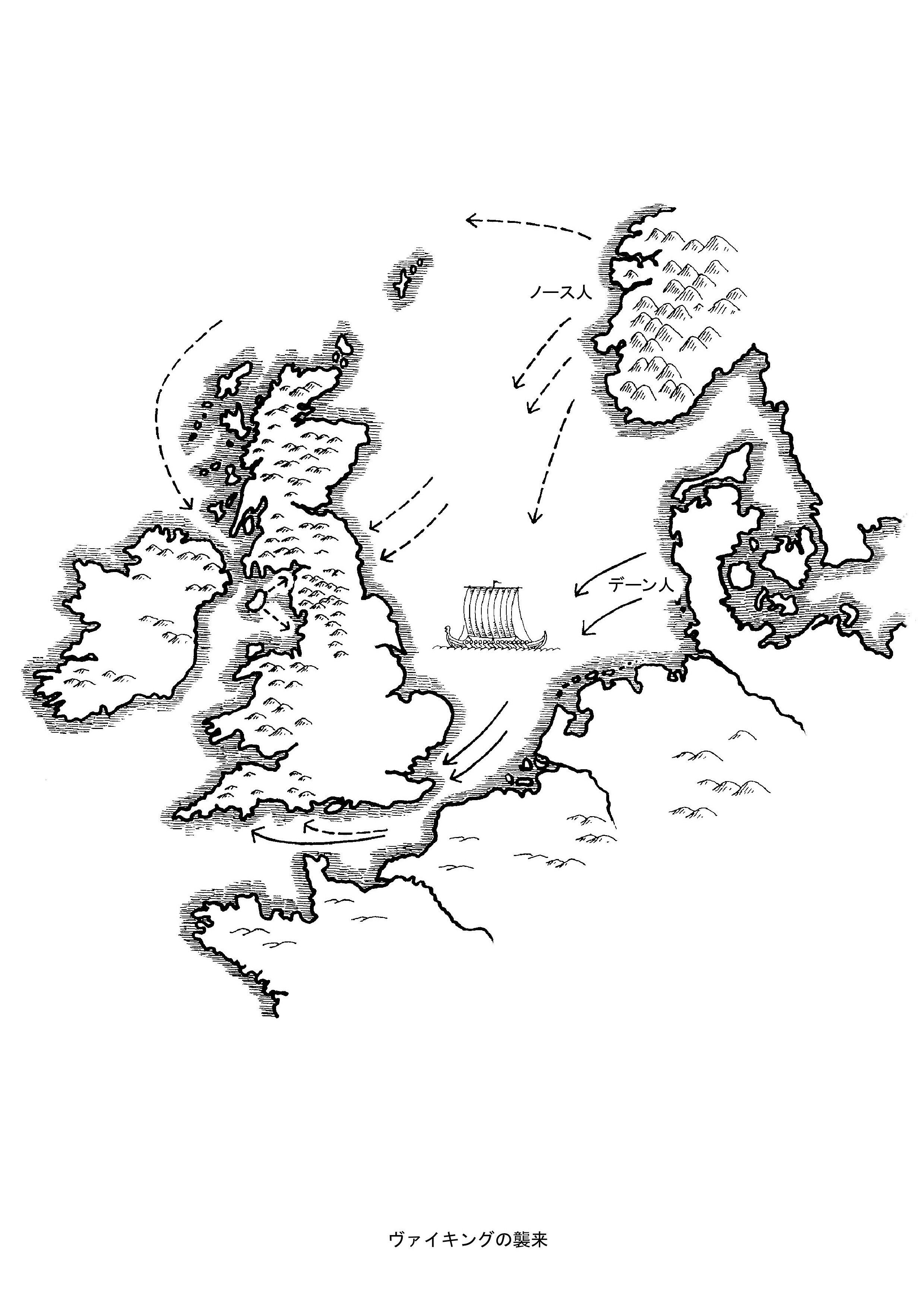

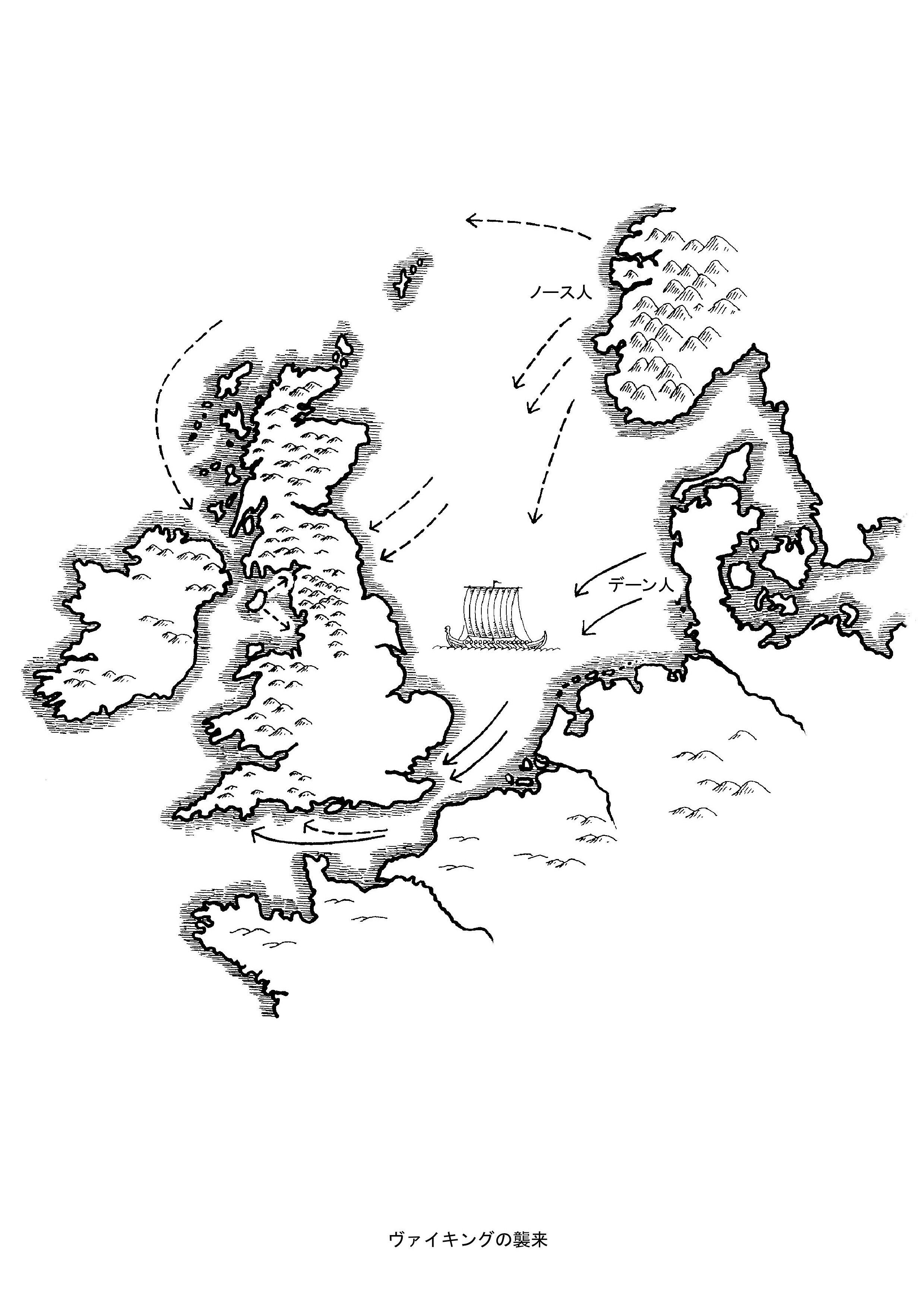

ヴァイキングは、8世紀の終わりごろから11世紀にかけて、ヨーロッパ全域を荒らしまわっていた。彼らは出身地によって、スウェーデン人、ノルウェー人、デンマーク人に分けられ、それぞれが別々のコースで侵出していった。

スウェーデン人は、バルト海を渡って東へとむかった。

ノルウェー人は「外廻り」といわれるコースをとり、北海を渡ると、ブリテン島の北の諸島やブリテン島の北部、アイルランド、そしてアイリッシュ海のマン島に侵入した。さらに彼らの一部は、そこから南下し、イベリア半島をまわって地中海にまで侵入していった。

また、ノルウェーのヴァイキングのなかには、北大西洋を渡り、アイスランドからグリーンランド、そして北アメリカにまで達する者もいた。

デンマーク人は「内廻り」といわれるコースをとり、海岸沿いに南下すると、オランダや北フランスに侵入し、一部が、そこから北海を渡ってブリテン島の沿岸を脅かした。

ブリテン島に襲来したヴァイキングは、このデンマーク人が中心で、彼らは「デーン人(Danes)」と呼ばれている。彼らは、アングル人が5世紀に故郷をからっぽにしてブリテン島に移住していったとき、そのあとに入ってきたノルマン人の子孫とされている。

アイルランドやマン島に侵入したノルウェー人のヴァイキングは、そこを拠点としてイングランド北西部のカンバーランドやランカシャー地方を荒らしまわった。彼らは「ノース人(Norsemen)」と呼ばれるが、侵入の規模が比較的小さかったので、彼らもふくめてデーン人と呼ぶことが多い。ここでも、区別する必要があるときをのぞき、まとめてデーン人と言いうことにする。

ヴァイキングの呼び方については、このほかにデーン人とノース人をまとめて単に「スカンディナヴィア人(Scandinavians)」と言うこともある。

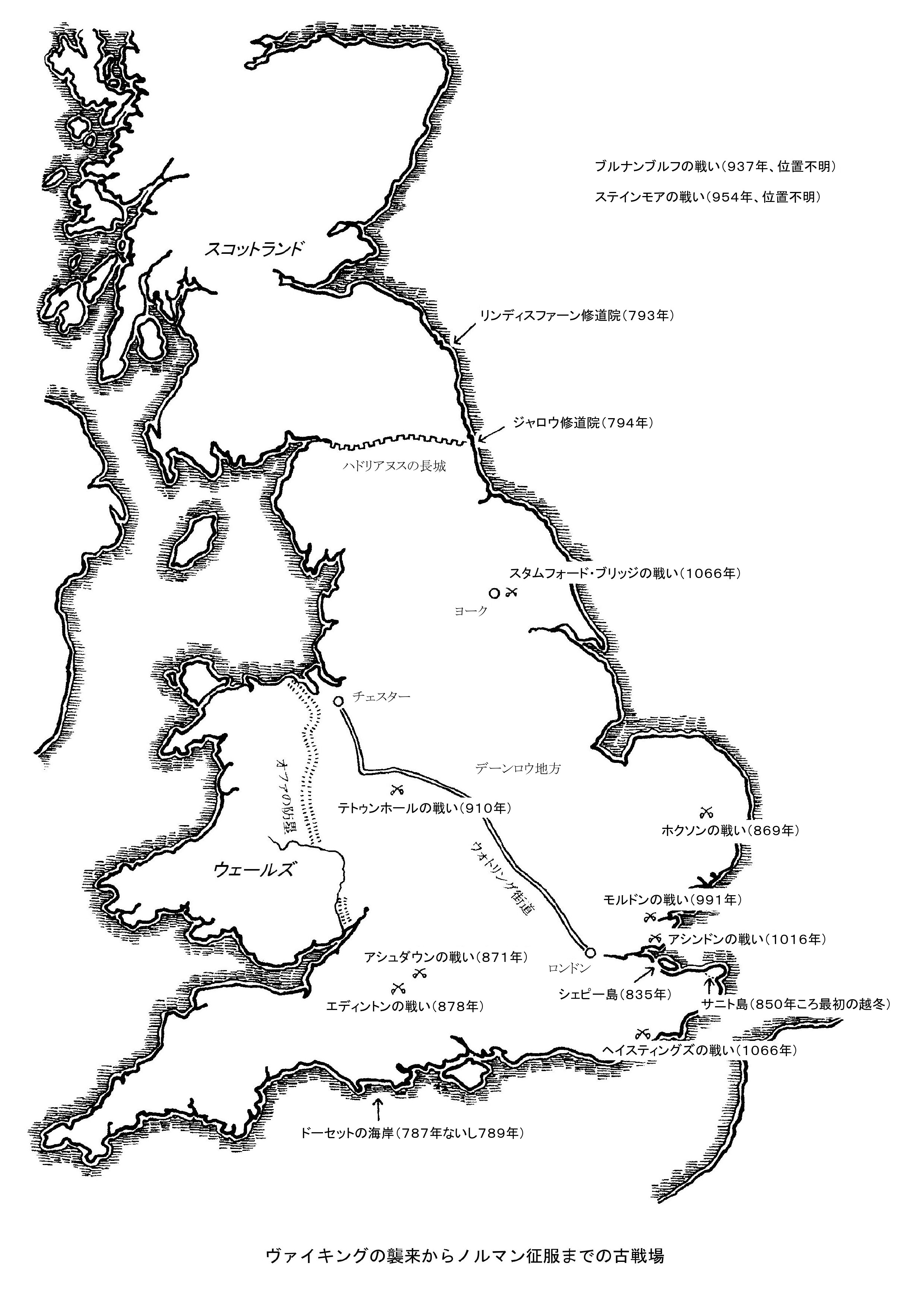

ブリテン島に最初のヴァイキングがやってきたのは、787年ないし789年だったとされている。マーシア王国のオファ2世が、イングランドの覇権をにぎっていた時代である。場所は正確には特定されていないが、ブリテン島南部の、ドーセット地方の海岸だったとされている。

ある日、その海岸に3隻の舟が現れ、見慣れない者たちが2、300人、上陸してきた。王が役人をさしむけて用件を聞こうとしたところ、彼らは役人を切り殺し、そのまま海に逃げていったという。

その後は何ごともなく、侵入者たちのことは、そのまま忘れさられてしまった。誰も、これがこのあと200年間以上も悩まされることになる、ヴァイキングの襲来の前兆だとは思わなかったからである。

ヴァイキングがふたたび姿を現したのは、数年後の793年6月8日のことだった。場所は、前回とはまったく違う、イングランド北東部のホーリー・アイランド(Holy

Island)だった。

ホーリー・アイランドは、北海に面した干潟のなかにあり、引き潮のときは陸続きとなるが、潮が満ちてくると離れ小島となるところだった。そこには、ノーサンブリアの王オズワルドの招きでアイオナ修道院からやってきた修道士エイダン(Aidan)が、635年に建てたリンディスファーン修道院があった。創建以来、150年間以上も、イングランド北部の宗教文化の中心地として栄えてきたところである。

ヴァイキングの狙いは、この修道院だった。彼らは、船団を島につけると、つぎつぎと上陸し、修道院めがけて押し寄せてきた。ヴァイキングは、円錐形の丸い鉄兜をかぶり、鎖かたびらを着込んでいた。そして、片手には鉄の鋲を打ちつけた円形の楯をもち、もう一方には戦斧や剣をもっていた。

島の修道士たちは、ヴァイキングについては何も知らず、まったく警戒していなかった。ヴァイキングは、その無防備で逃げまどう修道士たちに襲いかかり、つぎつぎに殺害していった。そして修道院の財宝や食糧を掠奪し、若い修道士や平修士(修道院で働く人間)を見つけると、奴隷とするために捕らえていった。また、修道院で飼っていた家畜をあつめると、海岸で屠殺し、食料として舟に積みこんでいった。

このときのヴァイキングはノルウェーからやってきたノース人で、この襲撃は、ブリテン島のアングロ・サクソン人を恐怖におとしいれた、最初の大規模な襲撃だった。そのときの様子を記した記録には、「ブリテンは、異教徒からかつてないほどの恐ろしい掠奪をうけた」、「彼らは、スズメバチやオオカミのように襲ってきた」とある。

リンディスファーン修道院の襲撃から1年がたった794年、今度はそこから南へ約80キロメートル行ったところのタイン川(R. Tyne)の河口に、ふたたびヴァイキングが姿を見せた。彼らは、リンディスファーン修道院の襲撃で、修道院には想像していた以上の財宝や食料などが蓄えられていたことに驚き、それと同時に、格好の獲物を見つけたと狂喜した。そして今回は、河口近くにあるジャロウ修道院を狙ってきたのである。

しかし、1年前のできごとを教訓に、今度は修道院もヴァイキングの襲撃を警戒して、それに十分に備えていた。「ヴァイキングが現れた」との知らせを受けると、その地域の住人は武装して、彼らが上陸してくるのを待った。そして、ヴァイキングを十分に引きつけておいてから包囲すると、いっせいに攻撃したのである。

これによってヴァイキングの多くが殺害され、彼らの首長も捕らえれれて海岸で処刑された。さらに嵐があり、海岸に引き上げられていた多くのヴァイキングの舟が破壊された。それからというものは、30年間以上もイングランドの海岸にヴァイキングが姿を見せることはなかった。

しばらくなりをひそめていたヴァイキングがふたたび動きだしたのは、830年ごろだったとされている。今度のヴァイキングは、デンマークのデーン人が中心だった。

彼らの大規模な襲撃がはじまったのは、835年のことだった。テームズ川の河口近くのシェピー島(Isle of Sheppy)に、デーン人が襲来してきたのである。そして、この年からの15年間というものは、夏になると毎年、ヴァイキングが襲撃してくるようになった。舟の数も、最初のころは2、30隻と小規模だったが、100隻、300隻と、年々ふえていった。

彼らからすれば、北海の先に浮かぶ島は宝の島だった。修道院には、まばゆいばかりの金銀財宝があふれていた。緑でおおわれた丘には、よく肥えた牛や羊が群れていた。少々の危険をおかす勇気さえあれば、それらを簡単に手に入れることができたのである。

デンマークにノルウェーというと、いまは北欧のおだやかな国のイメージがある。ところがこの時代のイングランドにとっては、両国は海のむこうの悪鬼の国だった。

かつてローマ人が去ったあと、取り残されたケルト系ブリトン人にとって、アングロ・サクソン人は異教徒の凶暴な野蛮人だった。そのアングロ・サクソン人にとって、今度はヴァイキングが、異教徒のさらに凶暴な野蛮人だった。

ケルト系ブリトン人を殺戮し、彼らを追い払ったアングロ・サクソン人も残忍な民族だったが、デーン人もアングロ・サクソン人にまさるとも劣らない、好戦的で残忍な民族だったのである。

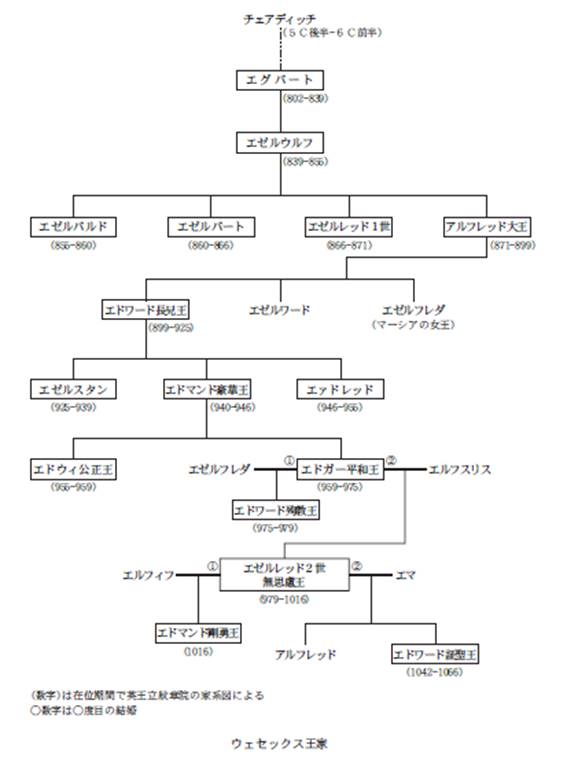

このヴァイキングを迎え撃ったのは、イングランドの覇者となったウェセックスの王たちだった。すなわち、第8の覇王に数えられるエグバートとその子エゼルウルフ(AEthelwulf 在位834‐855)、孫のエゼルバルド(AEthelbald 在位855‐860)、エゼルベルフト(AEthelbertht 在位860‐866)、そしてエゼルレッド(AEthelred 在位866‐871)である。しかし、つぎつぎと襲来してくるヴァイキングに、イングランドはしだいに劣勢に立たされていった。

そして842年のデーン人の襲撃と破壊は、とくに激しいものだった。テームズ川の河口から侵入したヴァイキングは、カンタベリー、ロチェスター、ロンドンと、つぎつぎに襲撃してきた。彼らの細長い舟は、竜骨があるものの船底が平らで、喫水が浅かった。大きな川ならば、かなり上流までさかのぼることができたのである。

掠奪から定住へ

850年から851年にかけて、デーン人は初めてイングランドで冬を越したとされている。場所は、シェピー島や、ケントの北東の端にあったサニト島(Isle

of Thanet)である。

ちなみにサニト島は、現在は本島と陸続きになっているが、当時はスタウァ川のところが海峡になっていて、本島からは隔てられていた。

これまでのヴァイキングの襲撃は、掠奪がおもな目的だった。そのため、彼らが襲来してくるのは、北海が比較的おだやかになる夏のあいだだけだった。襲撃するのも、海岸近くだけで、内陸部にまで侵入することはなかった。

ところがこのころから、ヴァイキングは冬になっても去らず、内陸部にまで深く侵入するようになった。そして彼らの襲撃は、掠奪から定住するための侵略へと変わってきた。ブリテン島に拠点を確保すると、彼らは仲間や家族をつぎつぎと呼び寄せるようになったのである。それは、まさに400年前にアングロ・サクソン人がやったことと同じだった。

ヴァイキングは、830年代までの掠奪を目的とした場合には、2、30隻程度の小編成でやってきていた。それが9世紀の半ばになると、彼らは300隻、350隻という大船団でやってきて、定住地を確保するようになった。大型の舟には100人程度が乗れたというから、まさに集団移住の様相である。

さらに、かつての海賊は陸上で馬を飼い、それを乗りまわすようになっていた。そして、彼らは騎馬隊を編成すると、機動力を生かして内陸部まで奥深く侵入し、アングロ・サクソン人の集落を襲撃するようになった。

このころの騎馬兵は、馬に乗ったままで戦うことはなかった。しかし馬に乗って高速で移動し、はるかかなたから襲撃してくるデーン人は、サクソン人社会を恐怖におとしいれるものだった。そしてサクソン人の小さな部族は、つぎつぎとデーン人に征服されていった。

865年は、デーン人の大規模な侵入が相次いだ年だった。それはあとになってみると、彼らによるイングランド侵略戦争の幕開けだった。

このころになると、アングロ・サクソン人は、襲撃してきたデーン人に、撤退と引き換えに貢銭すなわち宥和金を払うようになっていた。ところが865年にサニト島を占領したデーン人は、こうした宥和金を受け取りながらも立ち去らず、その後もケント地方一帯を占領し、掠奪してまわった。

さらに同年、イースト・アングリアにもハルヴダーン(Halfdan)とアイヴァ(Ivar)という首長にひきいられたデーン人の大軍が上陸してきた。彼らは、さんざん荒らしまわったあと、越冬地を確保し、そのまま居座りつづけた。そしてデーン人の勢力はしだいに連合し、「大デーン軍(the

Great Danish Army)」と呼ばれることもある一大軍勢にふくれ上がっていた。

865年の冬をイングランドで越した大デーン軍は、翌866年、北にむかって進撃を開始し、ノーサンブリアに迫った。

当時のノーサンブリアは、かつてのような隆盛は見られず、国力も文化も8世紀の後半から衰退していた。王族は、王位をめぐって抗争をくりかえすばかりだった。

そんなとき、ノーサンブリアの西部は、アイルランドやマン島から侵入してきたノルウェーのヴァイキングであるノース人に脅かされていた。そこに、今度は大デーン軍が、ノーサンブリア南部を攻撃してきたのである。西と南から同時に攻撃されたノーサンブリアは大混乱におちいり、ヨークはたちまちデーン軍に攻略されてしまった。そして、ノーサンブリアの王ふたりが殺害され、ヨークは徹底的に掠奪された。そのうえ王国の南部をデーン人に奪われてしまった。

翌867年、大デーン軍は南にむけて進撃し、マーシアを攻撃してきた。

このときのマーシア王ブルグレッド(Burgred 在位852?‐875)は、ウェセックスと連合軍を組み、大デーン軍に立ち向かった。

このアングロ・サクソン人の反撃に、さすがの大デーン軍も敗退し、869年にはイースト・アングリアへと戻っていった。

ところがデーン軍は、「ホクソンの戦い(the Battle of Hoxne)」でイースト・アングリア軍を撃破し、王エドマンド(Edmund 在位865‐869)を殺害すると、ふたたび全土を掠奪してまわった。これによって、イースト・アングリア王国は滅亡してしまった。

ノーサンブリア南部とイースト・アングリアを征服したデーン人は、つぎの狙いをウェセックスに定めてきた。そして870年、大デーン軍はウェセックスの東部に侵入してきた。

これを迎え撃ったのは、ウェセックスの王エゼルレッド(EAthelred 在位866‐871)とその弟で彼の副官をつとめていたアルフレッドだった。

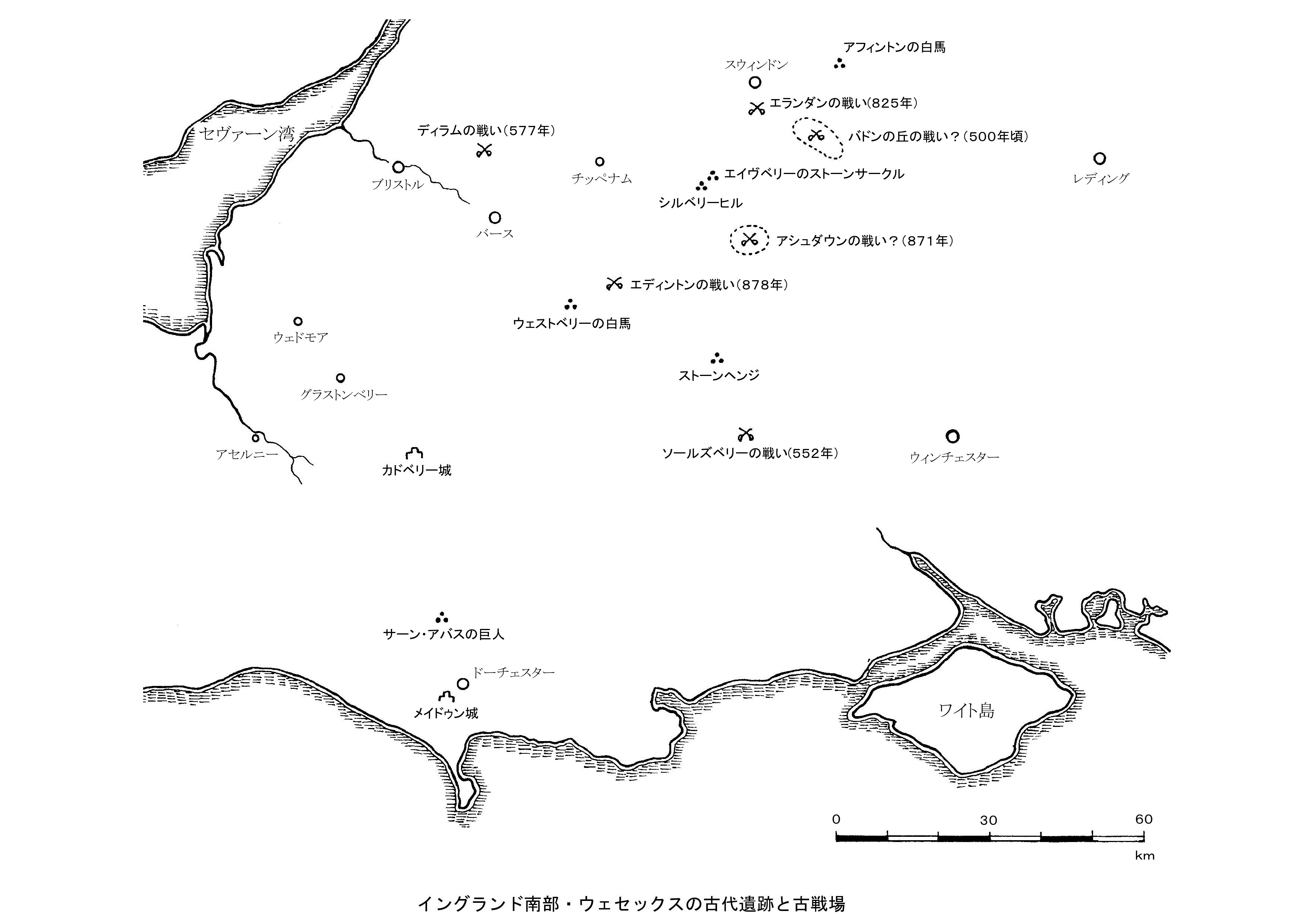

彼らはデーン人と死闘をくりかえし、871年、ウィルトシャーの「アシュダウンの戦い(the Battle of Ashdown)」でついに大デーン軍を打ち破ることができた。戦いのあったところは正確には特定されていないが、ソールズベリー平原の北部のどこかとされている。

ウェセックスはアシュダウンの戦いに勝利したが、それはデーン人の西進を一時的に食い止めたにすぎなかった。

アルフレッド大王の反撃

871年の半ばにエゼルレッドが亡くなると、弟のアルフレッドがそのあとを継いで王となった。彼こそがのちに大王と呼ばれるようになるアルフレッド大王(Alfred

the Great 在位871‐899)である。

ウェセックス軍は、アシュダウンの戦いに勝利したものの劣勢だった。そのためアルフレッドは、大デーン軍と一時、停戦し、宥和金を払って撤退を贖わざるをえなかった。しかしこれによって、デーン軍はその後、5年間というものウェセックスに攻め入ってくることはなかった。ウェセックスは手強いと見たのだろう。そしてアルフレッドは、そのあいだに、デーン人に立ち向かう方策を練ることができた。

一方、ウェセックスから撤退した大デーン軍は、すでに占領していた地域をさらに掠奪してまわった。そして873年、彼らはふたたび攻勢にでてマーシアに侵攻すると、ついにそこを征服してしまった。

それからの大デーン軍は、二手に分かれた。首長ハルヴァダーンにひきいられた集団は北へと向かい、ノーサンブリア南部のヨークシャー一帯に定住するようになった。

首長グスルム(Guthrum)にひきいられたもう一方の集団は南へと向かい、875年に、ふたたびウェセックスを攻撃してきた。

ところが、このときのウェセックスの王アルフレッドは、デーン軍との戦いから馬で移動する軍隊の威力を学び、彼らにならって騎馬隊を組織し、軍事力を強化していた。彼はデーン軍の攻撃をはね返すと、彼らをマーシア領内まで撃退したのである。

敗退したデーン軍の一部は、マーシア北東部のミッドランズ地方の北部に移動し、そこに定住するようになった。

しかしグスルムにひきいられた一派は、878年の1月半ばに、またもやウェセックス攻略をねらって奇襲攻撃をしかけてきた。

ウィルトシャーのチッペナム(Chippenham)の砦にいたアルフレッドとその家臣たちは、真冬の予想もしていない襲撃に、応戦する間もなく、ただ逃げ出すほかなかった。そしてアルフレッドは、少数の部下をつれると、サマーセットの湿地帯へと逃げこんでいった。

このあいだに、グスルムにひきいられたデーン軍は、ウェセックス中を蹂躙し、掠奪のかぎりを尽くしてまわった。

ウェセックスがこうした状況に置かれていたとき、アルフレッドの背後のコーンウォールでは、ケルト系のウェールズ人がデーン人と同盟関係をむすび、侵入の機会をうかがっていた。こうしてアングロ・サクソン人のイングランドは、最大の危機をむかえたのである。

このときアルフレッドは、湿地帯のなかの小島アセルニー(Athelney)に身分を隠してかくまわれていた。そして、デーン人を撃退する機会をうかがっていた。

マールバラ丘陵からソールズベリー平原にかけての一帯は、先住民だったケルト系ブリトン人と東部から侵入してきたアングロ・サクソン人が、幾度となく死闘をくりかえしてきたところである。

アルフレッドの先祖であるサクソン人は、のちの「アーサー」と呼ばれるようになったブリトン人の英雄に大敗を喫し、一度は侵入を阻まれていた。

しかしその英雄も、ブリトン人同士の抗争のなかで、伝説の世界へと姿を消していった。やがてサクソン人は、ブリトン人をコーンウォールやウェールズの辺境の地に追いやり、自分たちの王国を築いていった。そしていま、デーン人が侵入してきて、サクソン人を駆逐しようとしている。

アルフレッドは、自分たちの姿を、かつて自分たちの先祖が駆逐したブリトン人に重ねていたにちがいない。彼らに起こったことと同じようなことが、いま自分たちに起ころうとしている。アルフレッドは、先祖の敵の英雄と自分の姿を重ねていた。そして、伝説の英雄アーサーが自分に乗り移らんことを祈った。アーサーがブリトン人を結集してサクソン人に立ち向かったように、アルフレッドはいま、サクソン人勢力を結集し、デーン人に立ち向かわなければならなかった。

アルフレッドは、静かにこのような思いをめぐらし、反撃の機会をうかがっていた。

司教アサー(Bishop Asser)が893年に著した『アルフレッド王の生涯(Life of King Alfred)』には、そのときのようすが、次のような逸話として記されている。

アルフレッドが身分を隠してアセルニー島の農家にかくまわれているときのことだった。彼は農夫の妻に、かまどでケーキ焼きの番をたのまれていた。ところが、アルフレッドが深く物思いにふけっていたので、気がついたときには、ケーキはすっかり焦げて炭のようになっていた。そして役立たずの見張り番アルフレッドは、農夫の妻にひどく怒られたという。

878年の復活祭が終わった5月ごろ、アルフレッドは、サクソン人の諸勢力にデーン人への反撃を呼びかけた。そしてサクソン軍の態勢を立て直すと、ウェセックスの東部を占領していたデーン軍にむけて進撃を開始するのだった。

アルフレッドのもとには、ウィルトシャーやハンプシャーなどの各地からサクソン貴族が戦士をひきつれ、続々と集まってきた。

アルフレッドのサクソン軍とグスルムのデーン軍が激突したのは、ソールズベリー平原の北西の端、バースの南東約20キロメートルにある、ウィルトシャーのエディントン付近だったとされ、この戦いは「エディントンの戦い(the

Battle of Edington)」と呼ばれている。

デーン軍の戦士は皆、長身で、屈強なうえに凶暴だった。しかしアングロ・サクソン人は、これまでは同族同士で対立抗争をつづけてきたが、アルフレッドのもとで、かつてないほど強く結束していた。

サクソン軍は、鉄の鋲を打った円形の楯と槍で楔形の密集隊形をとると、つぎつぎとデーン軍にむかって突撃していった。そして激しい戦闘がつづいたが、しだいにサクソン軍が優勢になってゆくと、デーン軍は彼らが占拠していたチッペナムのアルフレッドの砦に逃げこんでいった。サクソン軍はこれを追い、砦を包囲してグスルムに降伏をせまった。

デーン軍は2週間たてこもったが、ついに降伏に応じてきた。このとき彼らには3つの条件が課せられた。その条件とは、人質をさしだし、キリスト教に改宗し、そしてウェセックスから撤退することだった。この交渉は「ウェドモアの条約(the

Treaty of Wedmore)」として成立した。

3週間後、アセルニー島の近くのアラー(Aller)の村で、アルフレッドの立会いのもと、首長グスルムと30人の主だったデーン軍の武将が、キリスト教の洗礼を受けた。そして、デーン軍はウェセックスから撤退し、イースト・アングリアへと帰っていった。

アルフレッドは、このエディントンの戦いで勝利したものの、デーン人を殲滅することもイングランドから駆逐することもできなかった。彼は、デーン人のウェセックス征服を阻止するのが精一杯だった。それほどデーン人の勢力は強大になっていたのである。

その結果、イングランドは事実上、アングロ・サクソン人の支配する南部のウェセックスと、その北側のデーン人の支配する地域とに、分割されてしまったのである。

デーン人の支配する地域は、彼らの法と習慣が支配したことから、のちに「デーンロウ地方(the Danelaw)」と呼ばれるようになった。そこにはロンドンも含まれ、広さでいえばイングランドの半分以上もあったのである。

アルフレッドがデーン人との戦いをとおして学んだことは、軍隊制度と都市の防衛体制の強化だった。彼は、このあと軍隊を強化すると、主要都市の荒廃していたローマ時代の城壁を修復し、さらに各地に新たな砦や城郭都市を築いていった。

またアルフレッドは、デーン人との戦いにそなえて、宗主権下に置いていたマーシアとの同盟関係を強化することにした。そのために彼は、マーシアの王族エゼルレッド(AEthelred)を同国の王(在位879‐912)となし、娘エゼルフレダ(AEthelfleda ?‐918)をその妻としてあたえたのである。

一度は撤退したデーン人だったが、彼らはその後も何度もウェセックスに攻め入ってきた。アルフレッドはそのつど彼らを撃退し、そうするなかでサクソン勢力をさらに結集し、デーン人にたいする反撃の機会をうかがっていた。

886年、アルフレッドはデーン人にたいして大攻勢にでると、ロンドンを奪還するのに成功した。そしてグスルムと第2の協定をむすび、デーンロウとウェセックスとの境界線を、ローマ街道のウォトリング街道まで押し戻すことができた。こうしてアルフレッドは、マーシアの西半分を奪還したのである。

それでもデーン人は、イースト・アングリアとマーシアの東半分、ノーサンブリアの南半分を支配し、その広さは、まだイングランドの半分近くを占めていた。

デーン人は、892年から896年のあいだにも、たびたびウェセックスに攻め込んできた。しかし、その度にアルフレッドの反撃にあい、彼らのウェセックス攻略の目論見は失敗していた。

アルフレッドは23歳でウェセックスの王となった。それから899年10月26日に51歳で亡くなるまでの28年間、彼はアングロ・サクソン人のイングランドを守り抜くために、デーン人との戦いに明け暮れていた。大王と呼ばれるイメージからは、彼は屈強な武人だったように思えるが、実際には、けっして頑健ではなく、むしろ虚弱体質だった。いつも「侍医もわからぬ病気」に悩まされていたという。

アルフレッドは、デーン人のイングランド征服を阻止した勇者だったが、すぐれた文人でもあった。法を整備し、学者や臣下をあつめて、ラテン語で書かれた神学や歴史の古典を、彼らの言葉であるアングロ・サクソン語に翻訳させた。彼自身も翻訳することがあったという。また、大陸から学者を招いたり、貴族の子弟のための学校を創設したりと、彼は学問の機運をおおいに高めた王だった。

イングランドで最初の歴史記録である『アングロ・サクソン年代記(the Anglo-Saxon Chronicle)』を編纂させたのもアルフレッドだった。彼によるアングロ・サクソン語の訳本や記録は、後世の英文学が生まれる源泉にもなったという。彼が「大王」と呼ばれる由縁である。

アングロ・サクソン人の反撃とイングランド統一

アングロ・サクソン人がデーン人にたいする本格的な反撃にでたのは、アルフレッド大王の死後、彼の子や孫たちによってだった。

901年、アルフレッドの息子エドワード長兄王(Edward the Elder 在位899‐924ないし925)は、「アングロ・サクソンの王(King

of the Angles and Saxons)」を名のり、マーシアの王エゼルレッドやその妃で姉であるエゼルフレダとともに、デーンロウの奪還をめざした。

エゼルフレダは、マーシア王の死後は王の代わりとなってマーシアを導き、「マーシアの女王(Lady of the Mercians)」と呼ばれた女傑だった。彼女はチェスターの防備を再強化し、さらにウォーリック、スタフォードといった新しい要塞都市を築いていった。また、みずから軍隊をひきいて、ウェールズ人やデーン人と戦うこともあったという。

アングロ・サクソン人は、かつてないほどウェセックスの王のもとに固く結束していた。

それにたいしてデーン人は、ノーサンブリア南部、イースト・アングリア、マーシア東部でそれぞれ王国を形づくっていたが、かつての大デーン軍のように結束することがなくなっていた。デーンロウ地方に早くから定住していたデーン人は農民化し、サクソン人とも同化してその社会に溶け込んでいた。そのため彼らは、戦いよりも平穏な生活を望むようになっていた。

エドワード長兄王は、マーシアの北西部のチェスターを中心とした地域の防備を固め、さらにデーンロウ地方との境界線にそって、つぎつぎと城砦を築いていった。そしてそれらを拠点に、デーン人に攻勢をかけていった。

エドワード長兄王は、910年にはマーシアに侵入してきたヨークのデーン王エオフリック(Eofrioch)を「テトゥンホールの戦い(the Battle

of Tettenhall)」で撃破し、その後、913年には、まずエセックスをデーン人から奪還することができた。さらに916年には、デーンロウ地方に大攻勢をかけ、マーシアの全域を奪還した。つぎにイースト・アングリアのデーン人を攻め、918年までについに彼らを屈服させたのである。

このころイングランドの北西部では、アイリッシュ海から侵入したノース人が荒らしまわっていた。

919年、その首長レグナルド(Raegnald)は、ペナイン山脈を越えてヨークシャーに侵入し、ヨークを攻略して新王朝を樹立した。

これにたいしてエドワード長兄王は、ウェールズやスコットランドのケルト系ブリトン人と同盟関係をむすぶと、レグナルドを攻撃し、彼を屈服させたのである。

さらに923年、エドワードは、スコットランドとイングランド北部の族長や王をも従属させることができた。

しかし、イングランド北部が完全にエドワードの支配下にあったわけでもなく、その情勢は非常に不安定だった。

924年、エドワード長兄王が没し、彼の長男エゼルスタン(AEthelstan 在位924ないし925‐939)がウェセックス王となった。

エゼルスタンは、2度にわたってノーサンブリアのノース人を攻撃すると、これを併合するのに成功した。さらに934年には、イングランド北部一帯とスコットランドの低地地方をも支配下におくようになった。

これにたいして937年、アイルランドのノース人王オーラフ・グスフリスソン(Olaf Guthfrithson)が、スコットランド南西部のスコット人やイングランド北西部のブリトン人と同盟関係をむすび、大艦隊を組んでイングランドに攻め入ってきた。

ところがエゼルスタンは、この大軍を「ブルナンブルフの戦い(the Battle of Brunanburh 位置不明)」で逆に撃破し、大勝利をおさめることができた。

そして彼は、実質的なイングランド統一に一歩近づくことができ、「全ブリテンの王(King of All Britain)」を名のった。

彼のあたりから、「イングランド王」と呼ぶのにふさわしい王と言えるのである。

それでもイングランド北部は、まだ不安定だった。

939年にエゼルスタンが没すると、弟のエドマンドがあとを継ぐことになった。エドマンド豪華王(Edmund the Magnificent 在位939ないし940‐946)である。

すると、ブルナンブルフで敗れてアイルランドに逃げ帰っていたオーラフ・グスフリスソンが、ふたたびイングランドに侵攻し、ヨークを占領してしまった。さらに、彼は南へ勢力をのばそうと、ミッドランズ地方の北部まで進撃してきた。ところが、グスフリスソンはそこで急死してしまい、ノース人の野望は彼の死とともに潰えたのである。

この時代のイングランド北部は、アングロ・サクソン人とノース人がヨークをめぐって激しい争奪戦をくりひろげるところだった。

グスフリスソンが死ぬと、彼の従兄弟のオーラフ・ジフトリクソン(Olaf Sihtricson)とノルウェーの王族エリック・ブラダックス(Eric

Bloodaxe)とのあいだで、イングランド北部の主導権争いが勃発した。

これにエドマンドのあとを継いでウェセックス王となったエァドレッド(Eadred 在位946‐955)が介入し、三つ巴の争いとなった。

954年、エァドレッドはノーサンブリアに侵攻すると、ヨークを支配していた最後のヴァイキングの首長エリック・ブラダックスを、「ステインモアの戦い(the

Battle of Stainmore 位置不明)」で破ることができた。そしてついに、イングランドを完全にヴァイキングの手からとり戻したのである。

エァドレッドの甥でエドワード長兄王の孫になるエドウィ公正王(Edwy 在位955‐959)は、マーシアやノーサンブリアであった反乱も制圧し、イングランドの統一を完成させることができた。

そしてエドウィの弟エドガー平和王(Edgar the Pacific 在位959‐975)の時代には、ウェールズやスコットランドの王たちも、イングランドに従属するようになった。

エグバートの時代から120年間あまり、ウェセックス王家の王たちは、ヴァイキングとの戦いに明け暮れてきた。ここにきてようやく、外敵の脅威もなくなり、イングランド国内の平穏が保たれるようになったのである。

イングランド南東部のケントやエセックスは、大陸に近く、早くから開けた明るいイメージがある。ヨークシャーなどのイングランド北部は、荒削りで荒涼としたイメージがある。

それらにくらべると、イングランド南西部から中部にかけては、ケルト人、ローマ人、アングロ・サクソン人、さらにデーン人などの諸民族がもっとも高度に融合した地域で、もっとも奥深いイングランドらしさを感じさせる地方である。統一イングランドの発祥の地といってもいいところなのである。

デーン王朝の支配と終焉

イングランドが統一をはたし、さらにスコットランドやウェールズをも従属させて久々の平和な日々を満喫していたころ、海のかなたのヴァイキングの祖国では、彼らの活動がふたたび活発化しようとしていた。

10世紀になると、ヴァイキングは祖国で強力な国家を形成し、彼らの襲撃と掠奪はより大規模かつ組織化されたものになってきた。

一方イングランドでは、975年にエドガー平和王が没すると、平穏な時代は終わりを告げようとしていた。

彼の王位を受け継いだのは、長男のエドワード殉教王(Edward the Martyr 在位975‐978ないし979)だった。しかし彼は、即位の3年ないし4年後の15、6歳のときに、父の2度目の王妃で継母となるエルフスリス(AElfthryth)によって、ドーセットのコーフ城(Corfe

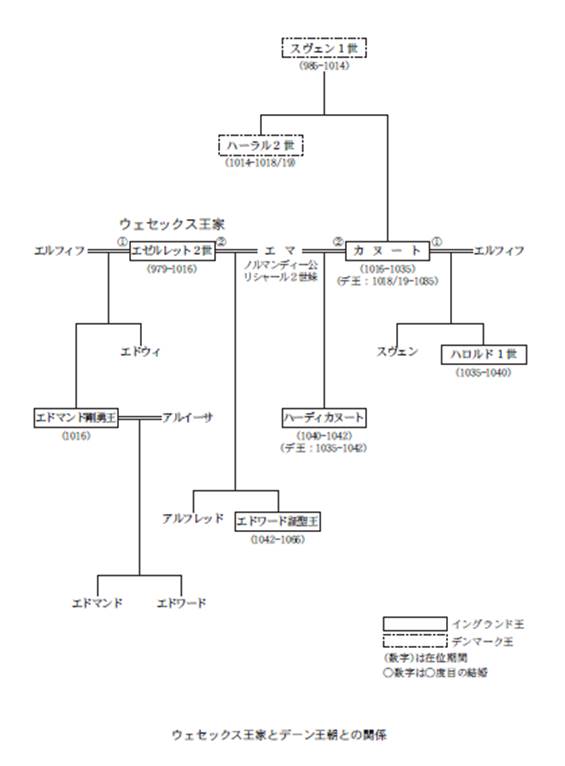

Castle)で暗殺されてしまった。そして、エルフスリスの産んだエゼルレッド10歳が、エゼルレッド2世(AEthelred II the Unready 在位978ないし979‐1016)として王位についた。

そんな変事があったあとの980年、デーン人のイングランド侵略が再開された。サニト島やサウサンプトンなどイングランド南部にデーン人が襲来してきたのである。

イングランドの中部以北の、かつてデーンロウと呼ばれていた地方には、デーン人の子孫が多く住みついていた。そのためこの時期のデーン人は、その地方を侵略目標からはずし、もっぱらイングランドの南東部と南部のアングロ・サクソン人の社会を、集中的に襲撃してきた。

さらにデーン人の侵略は、最初は単なる掠奪が目的だったが、しだいに強盗的な手口に変わってきた。彼らはイングランドに侵入すると、掠奪してまわったあげくその地域を占領し、撤退と引き換えに宥和金を要求するようになったのである。

そして、この時代に送り込まれてくるデーン人は、単なる海賊ではなく、掠奪と宥和金を目当てに、高度に組織化された、ジョムズヴァイキング(Jomsviking)という傭兵軍団だった。

アングロ・サクソン人は、各地で奮戦するものの、強力な戦闘集団だあるジョムズヴァイキングには歯が立たなかった。

991年、エセックスのエァルドルマン(ealdorman)――すなわち王から地方の統治をまかされた有力貴族――だったビュルフトノート(Byrhtnorth)は、ノルウェーの王子オーラフ・トリグバソン(Olaf

Tryggvason)のひきいるジョムズヴァイキングの大軍を迎え撃ったが、エセックスの「モルドンの戦い(the Battle of Maldon)」で壮絶な死を遂げたと伝えられている。

このときのイングランド王は、イングランドの覇者であるウェセックス王家の血を引きながら、まったく無能な王エゼルレッド2世だった。彼はこの年、エセックスを占領したデーン人に、全国から徴収した銀1万ポンドを宥和金として支払い、つかの間の平和をあがなうほかなかった。

このあともエゼルレッド2世は、デーン人が侵入してくるたびに宥和金を支払い、休戦をあがなっていた。このために全国から徴収されるようになった税が、いわゆる「デーンゲルト(Danegeld)」というものである。

994年には、デンマーク王スヴェン1世(Sweyn I 在位986?‐1014)とノルウェーのオーラフ・トリグヴァソンが相次いで侵入してきた。彼らは、ロンドンやテームズ川の河口一帯を占領し、宥和金を要求してきた。これにたいしてエゼルレッド2世は、銀1万6千ポンドを支払って撤退してもらうほか術がなかった。

この時代は、エゼルレッドにとっては災難つづきだった。そして世紀が変わっても、デーン人の侵略はつづいた。

1002年、イングランドは2万4千ポンドの銀を支払った。そして先妻エルフィフ(Aelfigith)を亡くしていたエゼルレッド2世は、この年、ノルマンディー公国のノルマンディ公リシャール2世(Richard II, Duke of Normandy)の妹エマ(Emma)と再婚をした。

ノルマンディー公国は、デンマークやスカンディナヴィア半島から北フランスのノルマンディー地方に侵入したノルマン人が、10世紀はじめに樹立した国である。彼らは、デーン人とは同族だった。そのことからエゼルレッド2世は、ノルマンデイーがジョムズヴァイキングの出撃基地となることを恐れ、エマとの結婚で、ノルマンディー公に取り入ろうとしたのである。

その一方で彼は、国内のデーン人の反乱を恐れ、イングランド南部に住みついたデーン人の皆殺しを命じた。「聖ブライスの日の虐殺(the Massacre

of St Brice's day)」といわれるものである。

しかし、エゼルレッド2世の無思慮で思いつきのようなデーン人排撃は、翌1003年から1005年の、デンマーク王スヴェン1世の苛烈な報復侵略を招いただけだった。

そればかりか、その後もデンマーク王の強盗的な要求は、エスカレートするばかりだった。1007年、エゼルレッドは、スヴェンから銀3万6千ポンドで、やっと2年間の停戦を買うことができた。

ところが、停戦期限がすぎた1009年になると、ソーケル(Thorkell)とヘミング(Hemming)という兄弟にひきいられたジョムズヴァイキングの大軍がケントに侵入してきた。彼らは宥和金を受け取りながら、サセックス、ロンドン、イースト・アングリアと掠奪してまわった。そのあとケントに戻ると、彼らはふたたびカンタベリーを占領し、掠奪のかぎりをつくした。そして1012年になって、銀4万8千ポンドの宥和金で、ようやく立ち去っていった。

デーン人の侵略が再開されてからこのあとの1018年までの38年間に、イングランドが彼らに支払った宥和金の総額は、銀20万ポンドとも24万ポンドともいわれている

1013年になると、デンマークのスヴェン1世がふたたびイングランドに侵入してきた。しかし今回の侵入は、今までのものとは少し様相がちがっていた。スヴェンは、ケントのサンドウィッチに上陸してその地方を掠奪してまわったあと、海路、北へとむかった。そしてハンバー川の河口からトレント川(R.

Trent)に入ると、そこからかつてのデーンロウ地方に侵入してきたのである。

スヴェンは、デーンロウ地方の再征服と、あわよくばイングランド全土の征服を目論んでいたのかもしれない。彼はマーシアからウェセックスへと進撃すると、そのあとロンドンに迫ってきた。

スヴェンが「あとはロンドンを落とすのみ」となったとき、イングランドの王エゼルレッド2世はというと、王妃の兄ノルマンディー公をたよって、大陸に逃亡してしまった。その結果、スヴェンがイングランド王として受け入れられることになった。彼はついに、イングランドの乗っ取りに成功したのである。

スヴェン1世ことスヴェン・ハーラルソン(Sweyn Haraldson)は、フォークビアード(Forkbeard)――双叉髭王――とも呼ばれる王である。彼は986年ごろに、父のデンマーク王ハーラル1世青歯王(Harald

I Bluetooth 在位?‐986?)を追放して王位についたという、野心的で粗暴な王だった。

ところがスヴェンは、イングランドを手に入れた直後の翌1014年に急死してしまった。彼は、イングランド王として受け入れられたものの戴冠式をあげたわけでもなく、またエゼルレッド2世が廃位されたわけでもないので、正式なイングランド王としては認められていない。

スヴェンが急死すると、彼の長男のハーラルがハーラル2世( 在位1014‐1018ないし1019)としてデンマーク王になった。そして次男のカヌート(Canute)がイングランド侵略軍の首長となった。

ところがこの間に、イングランドではエゼルレッド2世が帰国し、王に復帰していた。そして、デーン軍への反撃がはじまっていた。

そのためカヌートは、いったん帰国を余儀なくされることになった。しかしながら翌1015年になると、イングランドの王位を要求してふたたび侵攻してきた。

これをエゼルレッドが迎え撃ったが、彼は決着がつく前に病死してしまった。

1016年、エゼルレッド2世のあとを継いだ長男のエドマンド剛勇王(Edmund the Ironside 在位1016)は、カヌートのデーン軍を相手に奮戦するものの、エセックスであった「アシンドンの戦い(the

Battle of Ashingdon)」で大敗を喫してしまった。その結果、エドマンドは、カヌートとイングランドを分割することで合意せざる得なかった。しかもエドマンドには、わずかに南部のウェセックスが残されただけで、テームズ川以北の、イングランドの大部分を奪われてしまった。

さらに、半年後にエドマンドが没すると、ウィタン(witan)という会議で、カヌートが全イングランドの合法的な王として認められた(在位1016‐35)。ついに、デーン王朝が誕生したのである。

ところでエゼルレッド2世には、後妻であるエマとのあいだに、アルフレッドとエドワード――のちの証聖王――という2人の息子がいた。しかし、2人ともこのときはまだ幼児だったので、当時は王位継承者とはなりえなかった。

有力な王位継承者としては、エゼルレッド2世と先妻エルフィフとのあいだの子で、エドワード剛勇王の弟になるエドウィ(Edwy)がいた。ところが彼は、すでにカヌートの命令で殺害されていた。

またエドマンド剛勇王にも、エドマンドとエドワードという2人の息子がいた。しかし彼らもまだ幼児で、しかも大陸を流浪するという亡命生活を強いられていた。

つまり、当時のイングランドのウェセックス王家には、カヌートに対抗できるような有力な王位継承者がいなかったのである。また、圧倒的な軍事力を背景にしたカヌートの王位要求には、ウィタンもそれを認めざるをえなかったのである。

ところでここにでてきたウィタンとは、――賢人会議とも訳されるが――国王の側近や高位聖職者、有力貴族などから構成された、アングロ・サクソン人の評議機関のことである。本来は、国事の重要事項について王に助言する機関だったが、エドマンド剛勇王が亡くなったいまとなっては、王位継承問題でも、ウィタンがアングロ・サクソン人の最高意思決定機関となったのである。

イングランド王となったカヌートは、ノルマンディー公リシャール2世との関係を修復するために、妻のエルフィフ(AElfgifu)を離別し、公の妹でエゼルレッド2世の後妻だったエマと再婚をした。

ここで興味深いことは、エゼルレッド2世といいカヌートといい、イングランド王でありながら、フランスのノルマンディー公のご機嫌をうかがわなければならなかった、ということである。

ところで、エドマンド剛勇王の死は、カヌートによる暗殺だったとも言われている。有力な王位継承者となりえた弟のエドウィも、その後にカヌートによって殺害されていた。つまりデンマークは、執拗にイングランド侵略をくりかえしたあげく、王位まで狙うようになっていたのである。

この時代の歴史をたどってみると、イングランドはデーン人という強盗に金を貢いでいるうちに、国まで乗っ取られてしまったようなものである。

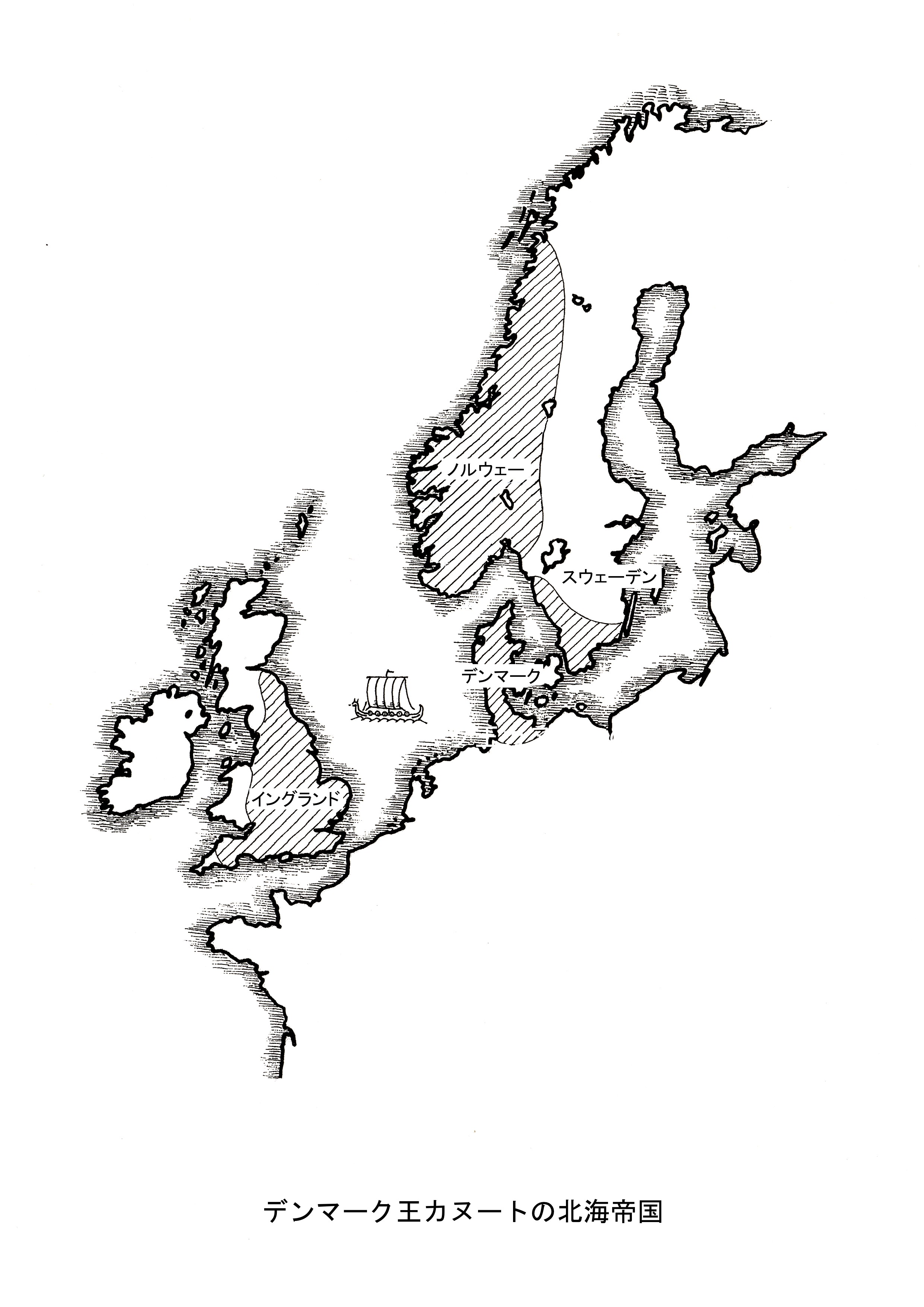

カヌートは、1018年ないし1019年に、兄のハーラル2世の死によってデンマーク王ともなり、強大な力をもつようになった。

すると、これに脅威を感じたノルウェー王オーラフ2世(Olav II 在位1015‐28)とスウェーデン王オーヌンド(Ånund 在位1021‐51?)は、1026年に同盟関係をむすび、カヌートを討とうとその機会をうかがっていた。

ところが、これを察知したカヌートは先制攻撃をかけ、1028年にはノルウェーを征服して王位を奪取してしまった。さらにそのあと、彼はスウェーデンの一部も支配下に入れ、北海をとりかこむ一大帝国を築きあげたのである。

イングランドを乗っ取ったカヌートではあったが、彼は統治能力のすぐれた王だったと、評価は高い。彼はイングランドを征服すると、デーン人とアングロ・サクソン人を平等に扱うなどして和解策をすすめた。そして1027年にはキリスト教に改宗し、ローマにまで巡礼に出かけていった。さらに、ヨーク大司教ウルフスタン(Wulfstan,

Archbishop of York)の手を借りて、「カヌートの法典(the Law of Canute)」なるものを整備したという。

歴史家トレヴェリアンは、「もしかれが40歳で没する代わりに、60歳まで生きていたならば、かれは世界の諸事件にもっと永続的な足跡を残していたかもしれない」(大野真弓監訳『イギリス史1』)、と彼を「偉大な支配者」と称賛している。

カヌートは、イングランドをノーサンブリア、マーシア、イースト・アングリア、ウェセックスの四つの伯領(earldom)に分割すると、ウェセックスを王の直轄地とし、残りを伯(earl)に任じた有力貴族に治めさせた。

9世紀のヴァイキングの侵入からはじまった北欧とのかかわりは、アングロ・サクソン人の生活や習慣・社会制度・言語にも大きな影響をあたえた。

またイングランドは、カヌートの北海帝国の一部となることによって、スカンディナヴィア人の海洋通商活動の恩恵をうけ、経済的には大いに発展したとされている。

これらのことから、9世紀から11世紀前半は、「アングロ・デーンの時代」とも言われているのである。

1035年にカヌートが没すると、デンマークの皇太子ハーディカヌート(Hardicanute)がイングランド王も継ぐはずだった。しかし、ノルウェーのマグヌス1世(Magnus

I 在位1035‐47)がデンマーク侵略の動きを見せていたため、ハーディカヌートは本国を離れることができなかった。

一方イングランドでは、王位継承をめぐる暗闘がくりひろげられていた。そのなかで、王位継承者と目されていた、エゼルレッド2世の息子アルフレッド(Alfred)が殺害された。そして、カヌートと先妻エルフィフとのあいだに生まれた子で庶子扱いとなっていたハロルド・ヘアフット(Harold

Harefoot)が、ハロルド1世(Harold I 在位1035‐40)としてイングランド王となった。

1040年、ハロルドがこれといった実績ものこさずに没すると、デンマーク王になっていたハーディカヌートに、イングランド王位がまわってきた(在位1040‐42)。ところが、彼も2年余りで王位継承者をのこさずに死んでしまった。その結果、イングランドのデーン王朝は、3代、26年で終焉をむかえたのである。