悪魔の矢

イギリス(イングランド)の古代史をたどる

第1章 イングランド史の夜明け

「イギリス」という国の成り立ち

本題に入る前に、「イギリス」という国の成り立ちについてふれておくことにする。

われわれがふつう「イギリス」と呼んでいる国の正式な名前は、「グレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国(The United Kingdom

of Great Britain and Northern Ireland)」という長い名前である。略すると「連合王国」ということになるが、ふつうそう呼ぶことはあまりない。

「イギリス」という国を歴史的にさかのぼれば、イングランド、スコットランド、ウェールズ、そして北アイルランドという、それぞれ別々の国や地域であったものが、イングランドに併合されたり、イングランドと連合したりして生まれた国である。それぞれの地域は、歴史も異なれば、文化も少しずつ異なっている。

日本語の「イギリス」という呼称の由来は、ブリテン島のイングランド地方に住む人たち「イングリッシュ」を指す、ポルトガル語の「イングレス」やオランダ語の「エングルス」にあると言われている。この由来からすれば、「イギリス」はイングランドを指すことになる。

しかし日本では、「イギリス」は「連合王国」全体をひとまとめにした名称として定着している。そこから、スコットランドやウェールズのことも「イギリス」、そこに住む人たちのことも「イギリス人」でひとまとめにされてしまう。これは、彼らにすれば憤慨するところである。

では、スコットランドやウェールズの人たちも含めたときの言い方はどうなるかというと、ブリテン島に住む人「ブリティッシュ」と言っておけば無難である。ところがそうなると、北アイルランドに住んでいる「イギリス人」にとっては、「俺たちゃどうなるんだ」となる。

イングランドは、イギリスつまり連合王国の中心的地域であるが、イングランド・イコール・イギリスでもなければ、その逆でもない。外交・防衛といった対外的に重要な事柄については「連合王国」として一つの国にまとまっているが、内政問題では異なる場合がある。その傾向はスコットランドに強く、そこには独自の議会があり、独自の法律や教育システム、紙幣がある。外交的にも独自の立場をとる場合がある。

また、オリンピックでは「連合王国で」まとまっているが、サッカーのワールド・カップとなると、四つの地域は独立国あつかいとなる。

そして、かの国で発行される本のタイトルには、「イングランド」とか「スコットランド」のような地域の名前や「ブリテン」を冠したものはあっても、「連合王国」を冠したものはまず見かけない。

つまり四つの地域は、歴史的にも文化的にも独自性が強く、簡単にひとまとめにはできないのである。

ところが日本では、イングランドを語源とする「イギリス」という言い方でひとくくりにしている。さらに、われわれが「イギリスでは」といった言い方をするとき、イングランドを念頭に置いているのか、それともほかの三地域も含めているのか、あいまいである。

ここに混乱のもとがある。物事によっては、「イギリス」でひとくくりにできないこともあるからである。厳密には、四つの地域を区別して言及しなければならない。しかしわれわれは、あいまいなまま、なんとなくイングランドを中心にイメージした国のことを「イギリス」と呼んでいる。

「イギリス」という「連合王国」は、国の成り立ちや呼び方も複雑であるばかりか、歴史的には、民族的にも複雑である。

イングランドやイングリッシュの語源をたどれば、アングロ・サクソン人やアングロ人と呼ばれる古代の民族名にゆきつく。そして一般的には、イギリス人はアングロ・サクソン人の国と思われている。また、彼らがイギリスの主要民族であることも確かである。

しかし地域的にみれば、スコットランドのスコテッシュ、ウェールズのウェルッシュ、北アイルランドのアイリッシュと呼ばれる人たちは、ケルト系民族の血をつよく引く人たちであると言われている。

さらに歴史的にみれば、イングランドに限ってみても、けっして単一民族で成立した国ではなかった。諸民族が複雑に、重層的に重なってできた国なのである。

ブリテン島には、先史時代から、いくつもの民族が大陸から移住してきた。

太古には、ストーンヘンジに象徴されるような神秘的な民族が住んでいた。そこにケルト人が渡ってきて、先住民を駆逐していった。

やがてローマ人がやってきて、ブリテン島にローマ文明をもたらした。

次にやってきたのが、ゲルマン系民族であるアングロ・サクソン人だった。彼らは、ローマ人を追いだし、先住民を征服すると、部族間抗争をつづけながらイングランドの原形をつくっていった、

そこに、今度は北欧のヴァイキングが襲来し、イングランドは一時、彼らの支配する国となった。

そして最後に、ゲルマン系民族の子孫である、北フランスのノルマン人がイングランドを征服し、現在につづくイングランドが成立したのである。

このように、イングランドだけをとってみても、イギリスという国の民族的な成立過程は複雑である。

しかし、古代イングランドの歴史については、一般の歴史書や教科書では、簡単にふれているだけの場合が多い。

それというのも、諸民族の侵入と盛衰が激しく、複雑すぎて、おいそれとは深入りできないからである。

11世紀にノルマン人がイングランドを征服するまでは、諸民族の侵入と闘争のくりかえしで、破壊と掠奪、殺戮に明け暮れる戦乱の時代だった。

しかしそうであればこそ、アーサー王の伝説を生み、アルフレッド大王が活躍した時代でもあった。

イングランドの古代史は、多くの物語に、冒険とロマンの素材を提供してきた。J.R.R.トールキンの『指輪物語(The Lord of the

Rings)』の構想の背景になったとも言われ、イングランドの古代史は、じつに魅惑的な時代なのである。

この部では、ヨークシャーを飛びだし、これまで断片的にふれてきた、イングランドの古代史の世界を旅することにする。

最古の住人

ブリテン島の南東部は、つねに新しい歴史がはじまるところだった。

いまから25万年前、ブリテン島はまだ大陸と陸続きで、南部をのぞく大部分は厚い氷河でおおわれていた。

ヨーロッパの中央部から獲物を追ってきた狩猟者たちは、短い夏のあいだだけ緑になる草原のかなたに、丘陵地帯が連なるのを発見した。海峡のように横たわる草原をわたり、岬のように突き出た丘陵地帯の北側にまわりこむと、そこには湿地帯がひろがり、大きな入り江のようになっていた。そして中央には、大きな川がゆったりと流れていた。

狩猟者たちは、獲物の豊富なこの丘陵地帯で狩猟をつづけることにし、湿地帯の南側に住みかをかまえた。そこは、のちに「ケント地方」と呼ばれるところだった。

「ブリテン島の最古の住人は誰か」となると、頭骸骨の化石がそのケント州のスウォンズコームで発見された「スウォンズコーム人(Swanscombe

man)」になる。彼または彼女は、のちのブリテン島となるところへの最初の移住者だったが、いまから25万年前の「旧人類」であり、現代人につながるイギリス人の祖先ではない。

いまから2、3万年前のころに最後の氷河期が終わりをむかえると、北ヨーロッパに雪解けのときが訪れた。そのとき、現代人の祖先にあたる「新人類」つまり現生人類――ホモ・サピエンス――が、まだ陸続きだった大陸からブリテン島のところにやってきた。

彼らは原始的な石器を使い、採取と狩猟生活をしながら、気の遠くなるような長い旧石器時代を生きた。

紀元前7000年から6000年ごろに地球の気温がしだいに上昇してくると、氷河が溶けだし、海面が上昇してきた。そしてブリテン島のところは、大陸から切り離され、いまのような島となった。

古代人と巨石文化

紀元前4000年から2000年ごろにかけて、大陸からさまざまな人たちが海を渡ってこの島にやってきた。

地中海やイベリア半島から最初のころにやってきた者たちは、ブリテン島に新石器をもたらし、狩猟生活をいとなんだ。

次に渡ってきた者たちは、森を切り開き、畑をつくって穀物の種をまいた。彼らはブリテン島で最初の農民であり、牛や豚も飼っていたという。また、彼らはフリント(火打ち石)という硬い石のとれる場所を見つけると、そこに採掘場と工房をかまえた。そして、より精巧な矢じりやナイフなどを作るようになった。彼らは、ブリテン島で最初の技術者でもあった。

彼は地中海やイベリア半島からやってきた者たちで、「イベリア人(Lberians)」と総称されることがあるが、実際には多くの民族からなっていたとされている。

紀元前3000年ごろから、彼らは共同体を形成し、より社会性を帯びた生活をおくるようになったと想像されている。

紀元前2200年ごろになると、ヨーロッパ中央部に起源をもつ「ビーカ人(Beaker Folk)」と呼ばれる人たちが海を渡ってきた。彼らは青銅器の武器をもち、先住民を征服しながら、部族国家の原形のようなものをつくっていった。そして部族長が亡くなると、巨大な墳墓をつくり、そこに部族長の遺体を青銅器とともに埋葬するようになった。

さらに、自然にたいする畏怖と穀物の豊作、家畜や子孫の繁栄を願うなかから、彼らのなかに宗教的な意識が芽生えていった。そして紀元前2000年前後から、ソールズベリー平原の「ストーンヘンジ(Stonehenge)」やウィルトシャーの「エイヴベリー(Avebury)」のような神秘的な石のモニュメントをつくったり、ウィルトシャーの「シルベリー・ヒル(Silbury

Hill)」のような巨大な人口の丘を築いたりするようになった。

ヨークシャーのバラブリッジにある「デヴィルズ・アローズ」――悪魔の矢――と呼ばれている巨大な立石も、彼らの手になるものである。

太古の人たちは、概して小柄で、黒髪をしていたとされている。彼らは狩猟と石器を使った生活からはじまり、農業と青銅器を発達させ、組織化された社会をつくていった。さらに、ストーンヘンジのような巨大なモニュメントを残すまでの土木技術を身につけたのである。

*デヴィルズ・アローズ

ヨークシャーで人類が残した最古の痕跡は、ペナイン山脈にある町セトゥル(Settle)近くのヴィクトリア洞窟(Victoria Cave)で発見された1本の動物の骨にある。そこにあるキズが、1万年以上も前の氷河時代の旧石器人が道具を使ってつけたものだ――とされている。

北海に突き出たスカーバラ(Scarborough)のカースル・ヒルでは、中石器時代の遺跡がみつかっている。

ブリテン島には新石器時代の紀元前4000年ごろから、大陸からさまざまな古代人が渡ってきたと言われている。そしてクリーヴランド丘陵では、彼らが使ったとみられている新石器が発見されている。

古代人は、紀元前2000年ごろから巨石文化を生みだしていった。リーズの北約30キロメートルのところのバラブリッジ(Boroughbridge)には、彼らのモニュメントが残されている。町外れにある、円柱状の3つの巨大な立石である。畑のなかに2つ、道路をはさんだ木立のなかに1つがある。

これらの立石は、根元の太さが1・5メートルから2メートルほどあり、高さは6メートルから7メートル弱である。上の方がわずかに細くなり、さらに浸食作用によってできた縦の溝が何本もあり、キリッとした姿をしている。そして、力強く天に向かってそそり立っている。地中に埋まっている部分が約1・8メートルあるとされ、重さは、もっとも軽いもので25トン、もっとも重いものでは40トンもあると推定されている。

これらの立石は、紀元前2000年から1500年ごろまでのあいだに立てられたと推定され、豊穣と子孫繁栄を願った儀式に関係したものと考えられている。しかし、詳しいことはよくわかっていない。

後世の人たちは、これらの立石を「デヴィルズ・アローズ(the Devil's Arrows)」――悪魔の矢――と名づけた。

これらの立石については、いくつかの言い伝えがある。

16世紀の終わりのころから伝わっている話には、次のようなものがある。

かつてこの地方に、オールド・ニック(Old Nick)という悪魔がすんでいた。あるとき、彼がバラブリッジの南東にある村オルドバラ(Aldborough)の住民に軽んじられたことがあった。それに怒ったニックは、彼らを懲らしめようとして、西へ12キロほど行った、ファウンテンズ修道院の近くのハウ・ヒル(How

Hill)という丘の上から石を投げた。ところが、それらが村まで届かず、手前に落ちてしまった。それが立石になったのだという。

これとはべつの話もある。ブリテン島にキリスト教がもたらされたころのことである。この地方の悪魔が、それまでのケルト人の原始宗教の神官ドルイド(Druid)のひとりに化け、キリスト教の伝道師と論争したことがあった。しかし、悪魔は正体を見破られ、その論争に負けてしまった。そして、逃げ出した悪魔が伝道師をやっつけようとして石弓で矢を放ったところ、それらが空中で不思議な力にさえぎられ、地上に落ちて立石になったというのである。この話から、3つの立石は「デヴィルズ・ボルツ(the

Devil's Bolts)」――悪魔の石弓の矢――とも呼ばれることがある。

また悪魔は、その後ひとつの石にロープをかけて首を吊って死んでしまうのであるが、石にある縦の溝は、そのときのロープの跡だとも言い伝えられている。そして、石のまわりを半時計方向に12回まわると、悪魔がよみがえるとも言われている。

3つの石は、悪魔の話とは関係なく「三姉妹(the Three Sisters)」と呼ばれることもある。

立石は、1530年代のはじめごろまでは4つあったが、その後1つが壊され、橋に使われてしまったという。

これらの立石は、ミルストーン・グリット(millstone grit)という硬い石で、それらが採れるところは、ここから14キロメートル以上も離れているという。そして、ソリに乗せて運んだとしても、200人で6ヵ月はかかっただろうと推定されている。古代人は、そうやってまでしてこれらの石を運び、原野のなかに立てて祭事をおこなったのだろう。

悪魔の矢

ケルト人の侵入

ビーカ人のあとにブリテン島にやってきたのは、鉄器技術を身につけた「ケルト人(Celts)」だった。彼らは南ドイツに起源をもつ民族で、長身で金髪・碧眼だった。紀元前8世紀ごろから西ヨーロッパにひろがり、紀元前6、7世紀ごろにブリテン島にやってきたとされている。

ケルト人は、数世紀にわたってブリテン島に侵入すると、先住民族をつぎつぎと北部のスコットランドや西部のウェールズ、南西部のコーンウォールなどの辺境の地に追い払っていった。そして紀元前1世紀ごろまでに、ブリテン島の主要な部分、全体にひろがっていったという。

ブリテン島に移住してきたケルト人は、その時期によって、次の3つのグループに分けられている。すなわち「ゲール人(Gaels)」のグループ、「キムリ人(Cymri)」と「ブリトン人(Britons)」のグループ、そして「ベルガエ人(Belgae)」のグループである。

最初に移住してきたのは、ゲール人――彼らはゴイデル人(Goidels)と呼ばれることもある――である。彼らは、先住民を辺境の地に追いやったが、あとからキムリ人とブリトン人がやってくると、今度はゲール人が、辺境の地やアイルランドへと逃れていった。そして、キムリ人はウェールズに落ち着き、ブリトン人はブリテン島のそのほかの地域に定住し、彼らがこの島の主要な民族になっていった。

最後にやってきたケルト人は、カエサルがのちにベルガエ人と呼んだ人たちだった。彼らは、現在のオランダや北フランス一帯に定着していたケルト人だったが、その一部が紀元前2世紀ごろにブリテン島に渡り、ケントやエセックス地方に住みついたとされている。

ブリテン島の北部や西部、南西部の辺境の地は、「ケルト系辺境地域」と呼ばれることがある。それは、これらの地域が、のちにアングロ・サクソン人が侵入してきたとき、ケルト人が追いやられたところだったからである。

これらの地域では、先住民であるイベリア人やビーカ人と、あとからやってきたケルト人がしだいに同化していった。ケルト系辺境地域には、小柄で黒髪の人たちが住んでいるが、彼らは、古代のイベリア人の血をひいている人たちであると言われている。

ケルト人は、概して気性が激しく、好戦的だったという。彼らは、30ほどの部族国家に分かれ、丘の上に「ヒル・フォート(hill-fort)」という、土塁と壕で何重にもかこんだ砦を築き、そこを拠点にして対立と抗争をくりかえしていた。

ユリウス・カエサルは『ガリア戦記』(近山金次訳・岩波文庫)のなかで、彼らのようすを「獣皮をまとい、体を染料で青く染めているので、戦闘では恐ろしいものに見える」と記している。

ケルト人は、ドルイド(Druid)という神官を中心とする神秘的な原始宗教をもっていた。この宗教は、森や川・湖・山・洞窟などの自然の造形物や動物を信仰の対象としたものだった。そして、ドルイドが社会のすべてを支配していたとされている。

ちなみにヴェルリーニのオペラ『ノルマ』は、北フランスが舞台であるが、ドルイドの巫女ノルマとローマ軍の隊長ポルネリウスとの悲劇の物語を神秘的に描いたものである。

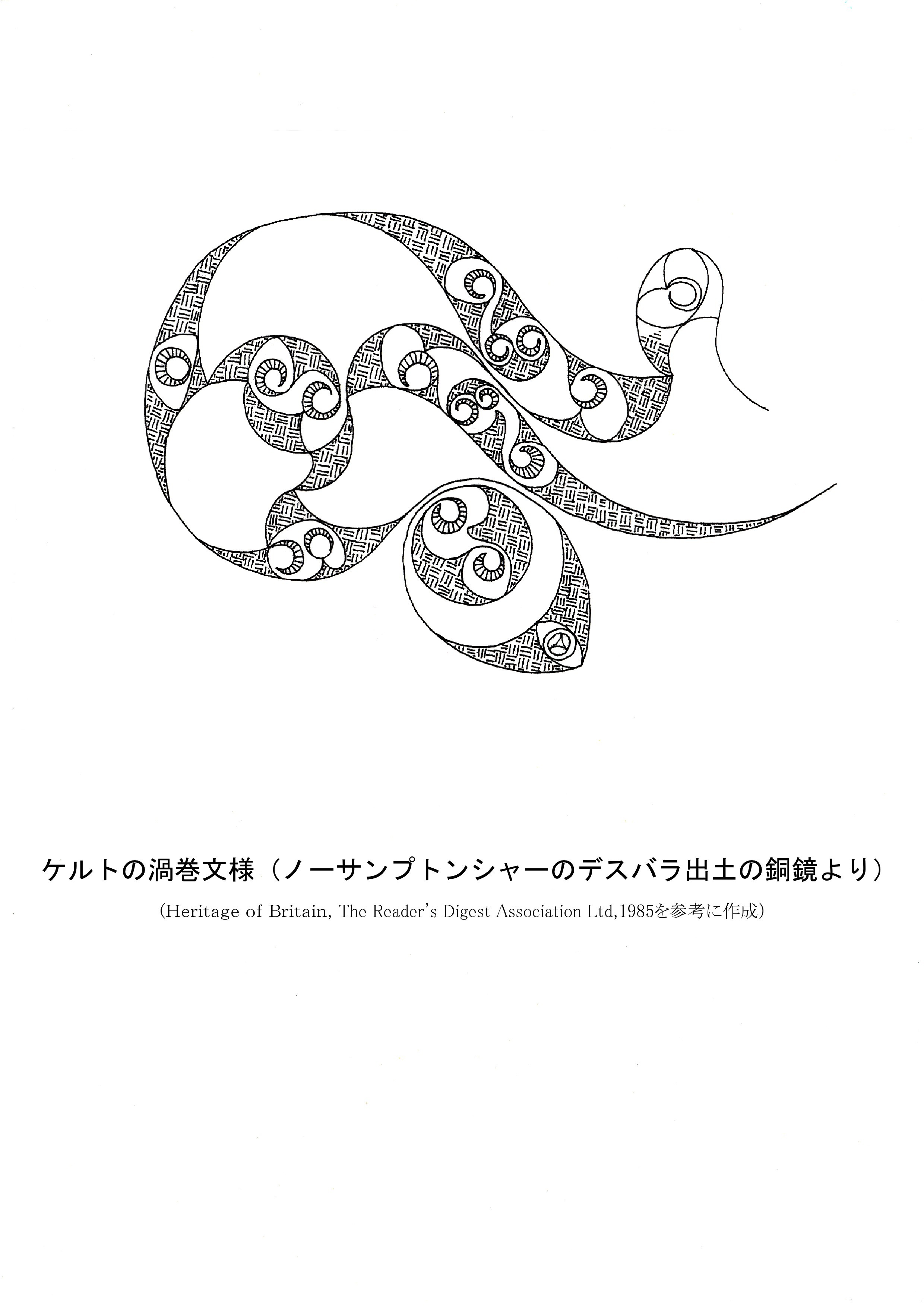

ケルト人は文字をもたなかったが、渦巻文様(swirl)や組紐文様(guilloche)といった、独特のくりかえし文様をもち、美術工芸にすぐれた才能をもった民族だった。彼らのくりかえし文様は、初めもなければ終わりもない永遠と無限、霊魂不滅を象徴したものだとされている。

ケルト人の宗教は、ローマ人から見れば原始的で野蛮な異教だったが、ケルト人の幻想的で神秘的な感覚は、後世に森の妖精の物語やファンタジーを生みだす下地ともなったと言われている。